Plongée dans les collections #1

Regards sur les collections

Jean-Pierre Bertrand

Ce que je fais est de l’ordre du vivant !

À la découverte des 32 000 œuvres conservées par les Frac, cette lettre ouvre le passage vers de multiples explorations possibles du vaste patrimoine contemporain constitué ses quarante dernières années par les Fonds régionaux d’art contemporain.

Pour cette première plongée dans les collections des Frac, on vous invite à redécouvrir l’œuvre de Jean-Pierre Bertrand, l’un des premiers artistes achetés par les Frac qui bénéficie d’une exposition du 25 juin au 17 septembre 2023 à l’Espace de l’Art Concert à Moans-Sartoux.

Le Fonds de dotation Jean-Pierre Bertrand mène un travail extraordinaire autour de son œuvre et nous remercions chaleureusement toute son équipe pour leur coordination de ce numéro.

Comment avez-vous eu la révélation des matières que vous utilisez, comme le sel, le miel, le citron ?

Jean-Pierre Bertrand : Pour le citron, c’est à partir de la lecture des aventures de Robinson Crusoë, aventures inversées. Robinson Crusoë est marin, alors que tout se passe dans l’île. Le marin devient cultivateur pour continuer de vivre, il laboure un champ, il fait du blé. Un jour, il quitte l’île, les pourtours de l’île, pour aller vers le centre et il découvre la source qui est l’anagramme de son nom Crusoë. Suivant la source, il arrive dans un lieu qui ressemble aux vergers, un lieu donc planté par l’Homme, il arrive dans un lieu où il n’y a pas d’hommes et c’est là qu’il découvre le citronnier : il parle du citronnier, du citron qui est une sorte de retour inverse à l’acte adamique, le fruit de la connaissance. Il ne faut pas faire attention à tous ces mots de connaissance. Il y a certainement là une notion de jeu, comme un enfant qui découvre un texte et s’amuse. Il y a une sorte de décalage permettant de se nourrir quelque part d’un merveilleux qui permet d’approcher les autres et les mondes et de toucher l’enveloppe de ce qui nous entoure, c’est-à-dire ne plus être seulement dans le quotidien. Alors l’histoire de Robinson Crusoë a fait tilt pour moi, il cueille le fruit, il s’en nourrit avec de l’eau et il a la révélation du monde : il n’est plus au centre de l’île, il est le monde. Ce qui est dangereux, parce qu’il perd ses limites. Le miel est venu après… et le sel… je pourrais dire que le miel est venu du « Cantique des Cantiques ». Mais l’histoire du miel était déjà présente dès l’enfance. Quand j’étais gosse, je mélangeais les choses entre elles. C’est pourquoi en dissolvant le miel dans l’eau, je fais un voyage incroyable. Tout se décompose. J’arrive à une sorte de molécule, molécule qui voyagerait. Ce n’est pas l’image de la molécule en elle-même, c’est ce qu’elle deviendrait, comment elle est au monde.

Jean Daive, Extrait d’un entretien avec Jean-Pierre Bertrand en 1985, publié dans ‘’Intégralité et latéralité, Jean-Pierre Bertrand, une approche phénoménologique’’, Édition du CIPM, 2010

Œuvres emblématiques dans les collections des Frac

Frac Bretagne, 2003

Catherine Elkar raconte « Le diable évidemment »

2003. On fête en France le vingtième anniversaire des Frac. Sous l’égide du ministère de la Culture et de la Communication et l’intitulé Trésors publics, 20 ans de création dans les Fonds régionaux d’art contemporain, plus de mille œuvres sont exposées au sein de grandes expositions thématiques sur quinze sites, à Nantes, Strasbourg, Avignon et Arles. En parallèle, ou plutôt en complément, chaque Frac organise, dans sa région, une programmation spécifique, Détours de France, qui totalise quelques deux-cents manifestations. L’accent y est mis sur le patrimoine acquis, aussi ample que divers, mais aussi sur les missions particulières dévolues à ces institutions originales et toujours sans équivalent : diffuser celui-ci en coopération avec un réseau de partenaires régionaux patiemment tissé et en faciliter l’accès par d’inventives actions pédagogiques. L’ensemble déploie au fil du second semestre 2003 « la plus importante manifestation d’art contemporain jamais réalisée en France ».

Détours de France, les vingt ans des Frac en Bretagne est conçue pour mettre en valeur la collection en lien avec le maillage régional. Mariages, par exemple, propose à chaque municipalité avec laquelle le Frac Bretagne a, depuis 1981, mené un projet d’accrocher une œuvre dans sa salle des mariages. Deux monographies, celle d’Yvan Salomone aux Forges de la Jahotière, en complicité avec le Frac des Pays de la Loire, et celle de Raymond Hains, dernière exposition du vivant de l’artiste qui plus est dans sa ville natale, Saint-Brieuc, cristallisent le dialogue continu, le lien de fidélité, entre les artistes et les équipes des Frac. L’invitation faite à Jean-Pierre Bertrand d’imaginer la rencontre entre son œuvre et la collection du musée des beaux-arts de Brest s’inscrit dans une typologie, l’artiste commissaire, qui s’est quelque peu développée depuis le début des années quatre-vingts, mais il va subtilement en détourner les codes.

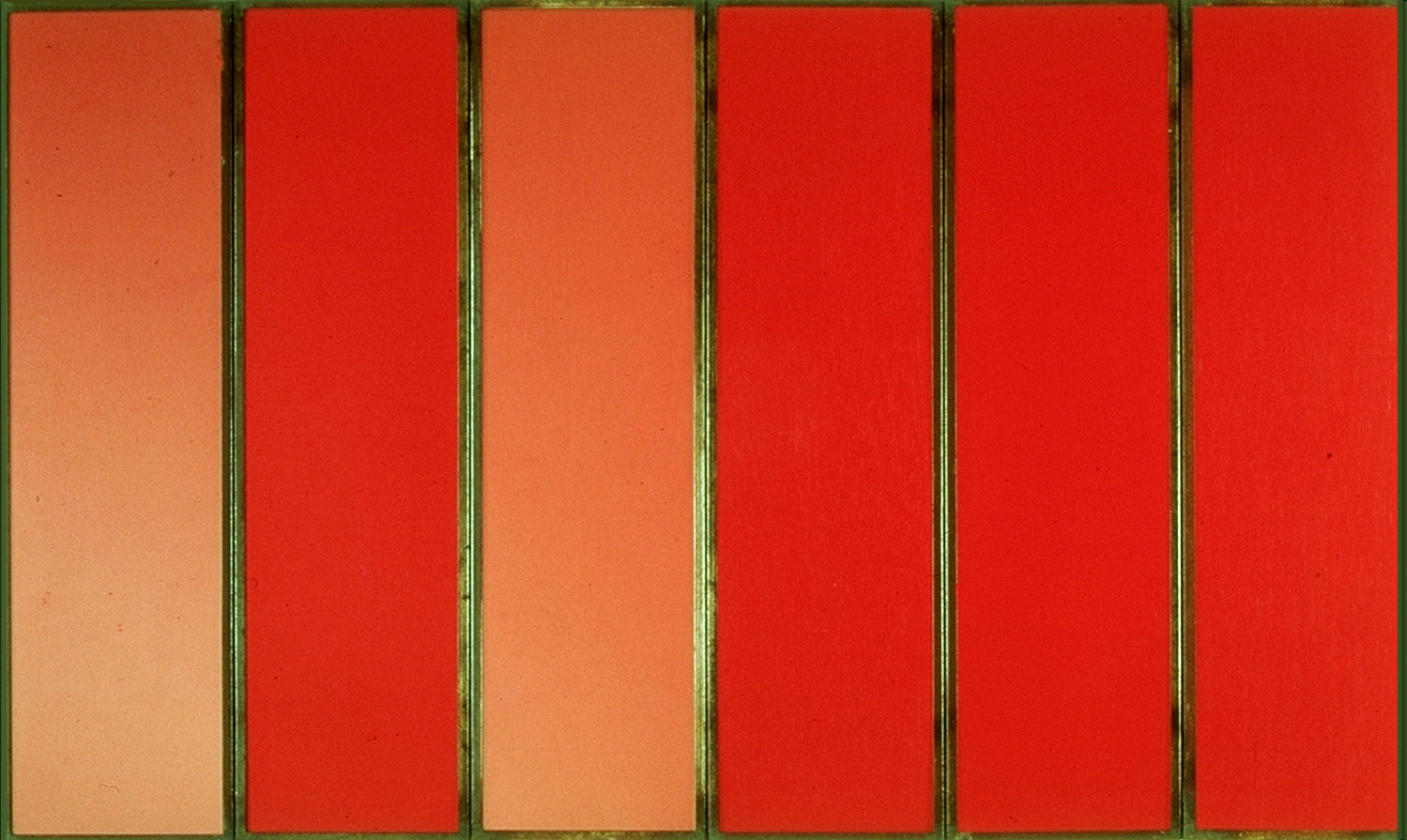

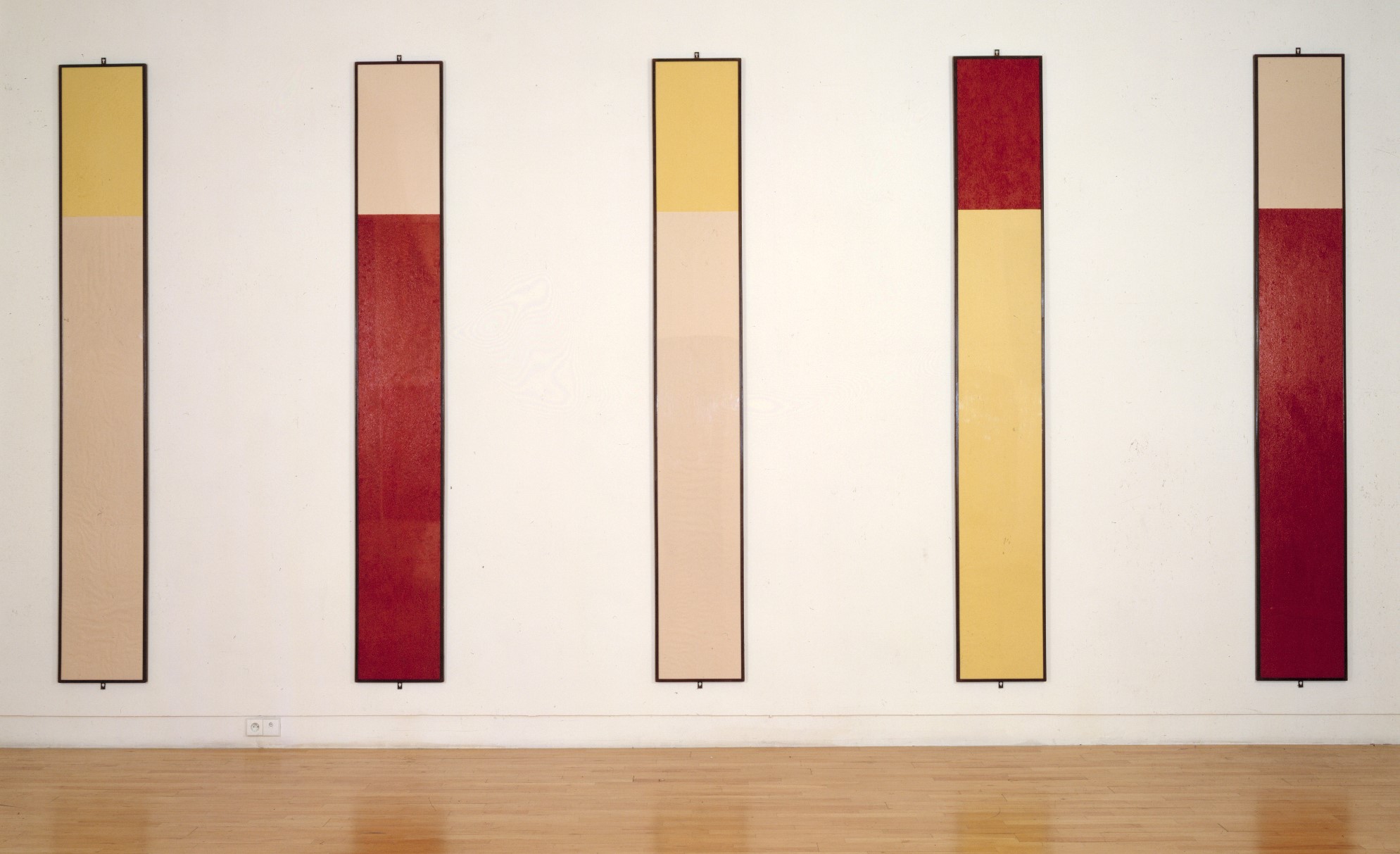

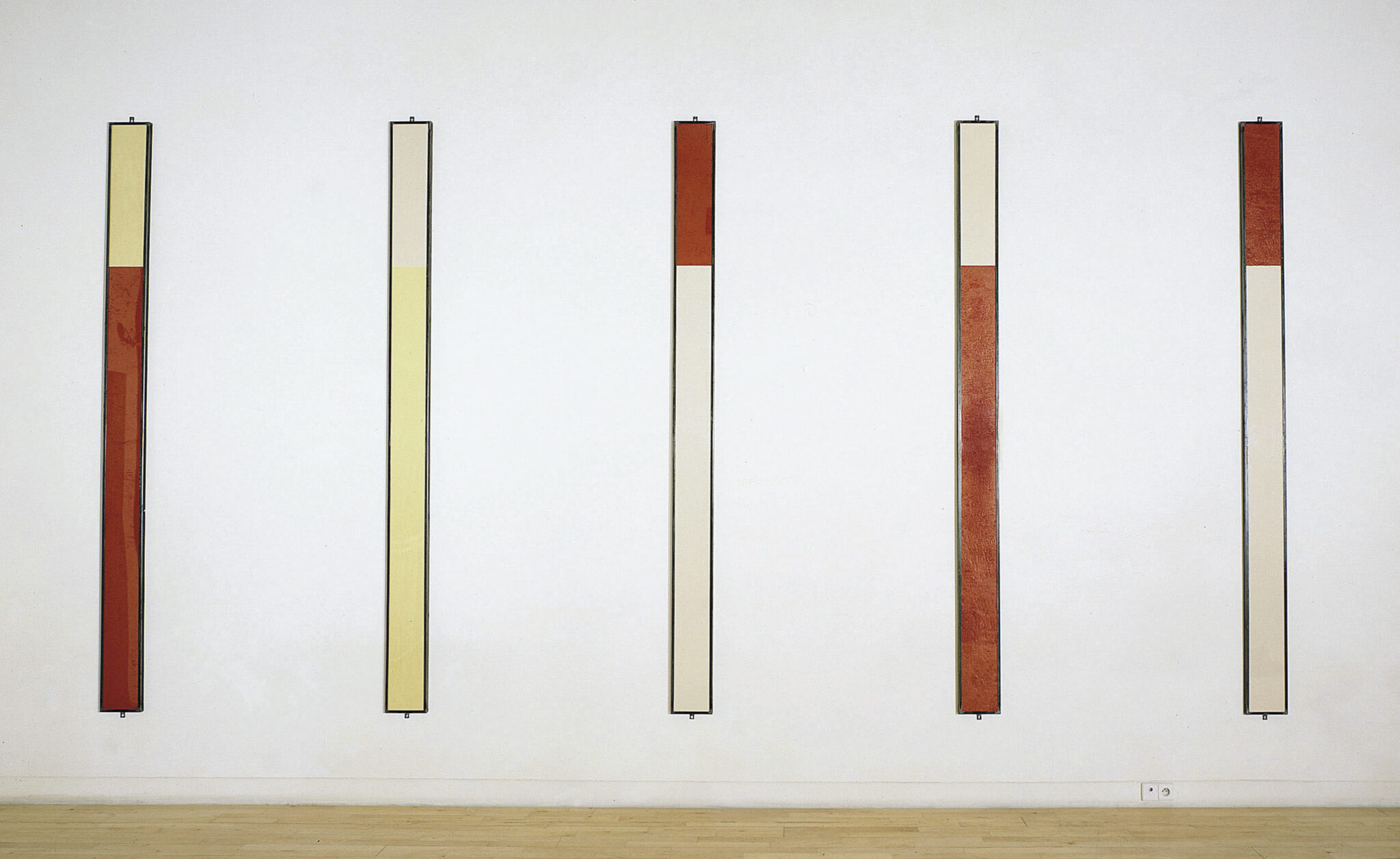

Mixed Media est le titre de la première œuvre de Jean-Pierre Bertrand entrée dans la collection du Frac Bretagne. Une œuvre de 1986, acquise en 1986, par l’intermédiaire de la galerie de France.

L’ensemble de cinq stèles, majestueux, côtoie, au cœur de la collection de peintures abstraites du Frac Bretagne, celles de Geneviève Asse, Martin Barré, David Diao, Bernard Frize, François Morellet, Aurelie Nemours, Pierre Soulages, pour ne citer que quelques acquisitions précoces1. À la manière d’un oxymore, le polyptique condense une union des contraires, agençant géométriquement des matières naturelles sur un papier lui-même recouvert par du plexiglas enserré par des cornières de fer, et compose une œuvre à la fois monumentale et fragile, « un grand corps » dont la caractéristique première est le raffinement2. Une première fois l’artiste surprend lorsqu’à l’issue de son exposition au musée d’art moderne de la Ville de Paris en 1993, il décide de changer le titre de l’œuvre, qui prend alors l’allure d’une formule chimique. Jean-Pierre Bertrand abandonne l’anonyme Mixed Media pour une appellation qui précise en même temps la teneur et la construction. Les quatre composantes : le citron, le miel et l’acrylique rouge, le sel, sont indiquées par leur initiale anglaise, L pour lemon, H pour honey, R pour red, le rouge « adjectif », S pour salt ; la barre oblique symbolise quant à elle la division. Libre au spectateur d’aller plus loin et de constater qu’ainsi le nombre cinquante-quatre se manifeste3 et que « le destin de son œuvre se [lie] au roman imaginé par Defoe »4.

Au début de l’année 2003, Françoise Daniel, directrice du musée des beaux-arts de Brest, et moi-même, proposons à Jean-Pierre Bertrand de venir découvrir l’espace du musée et sa collection, en vue d’un dialogue avec celle du Frac Bretagne. Déconcertant et enthousiasmant, voici le projet que l’artiste nous transmit :

Le diable évidemment, par Jean-Pierre Bertrand, Juin 2003

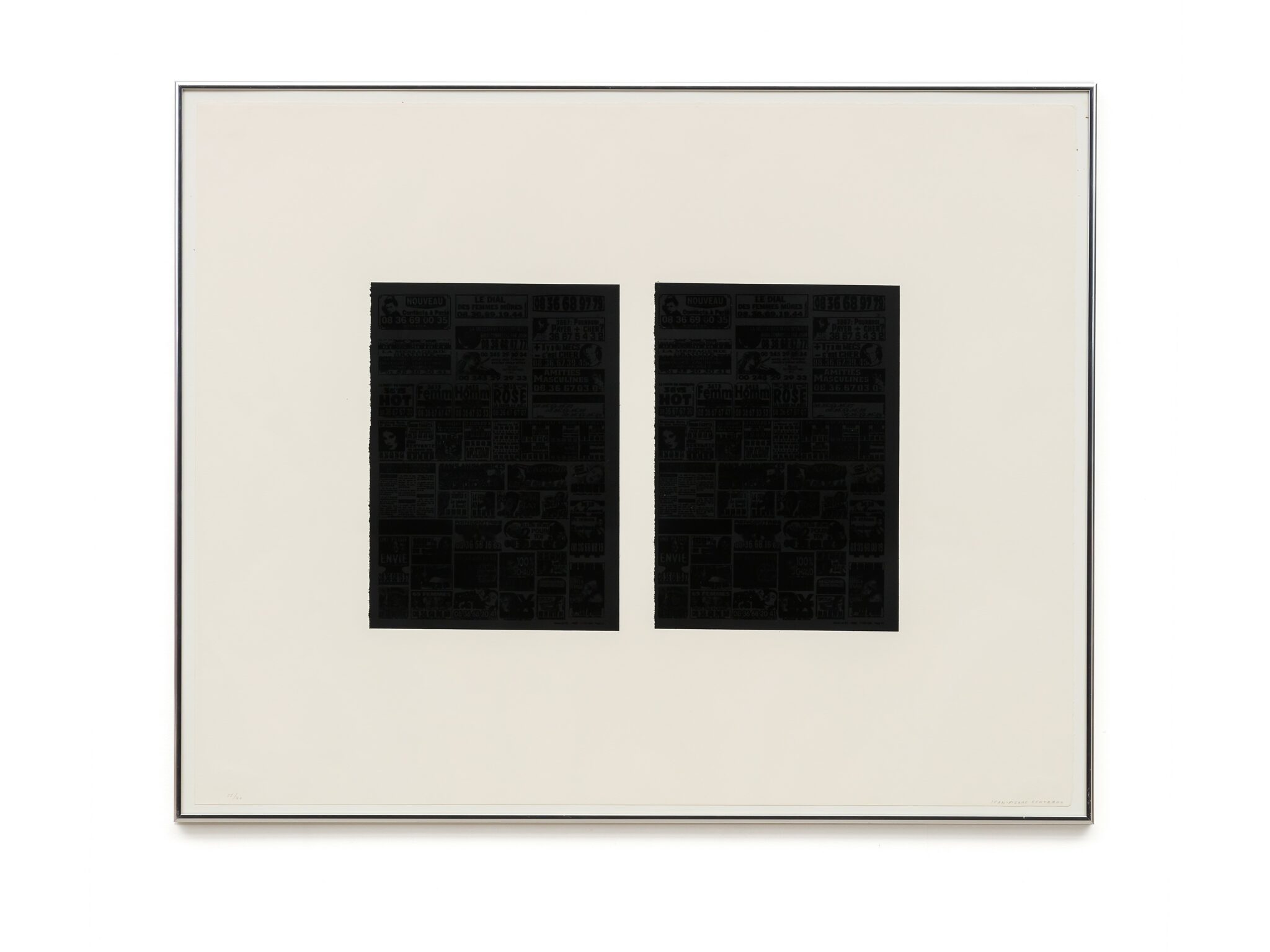

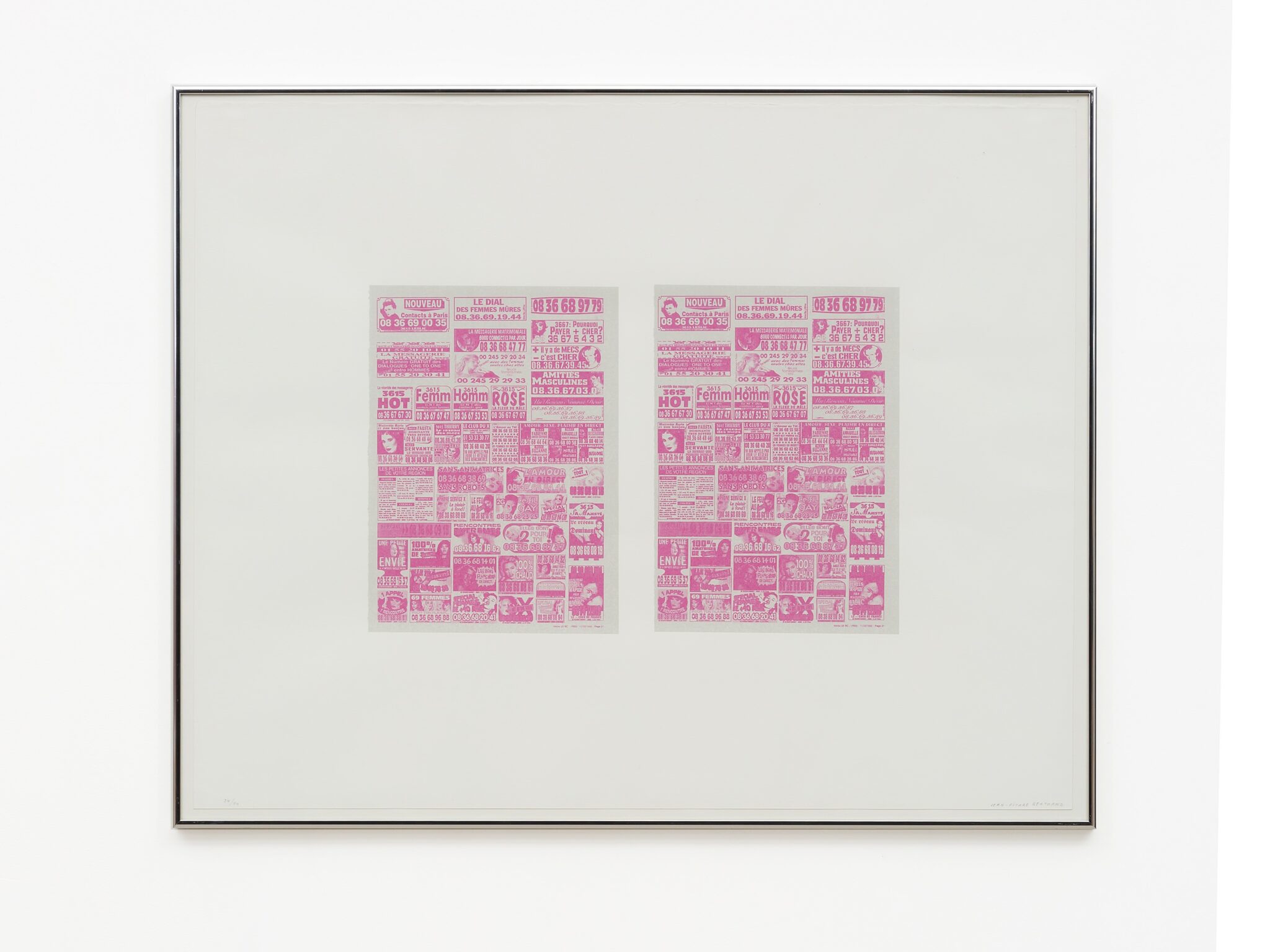

« Ce qui est proposé dans la longue salle du premier étage du Musée de Brest contrarie les lois propres à une exposition. La salle devient une immense scène de théâtre où le spectateur est invité à se déplacer dans un décor imposé et par là à faire office d’acteur.

A droite, côté cour, le mur est parsemé de peintures italiennes et françaises à la suite, sans différentiation d’école et de date mais avec le même référent : chaque tableau évoque une scène où un ou plusieurs personnages s’agitent grandeur nature – autant de scènes tirées de la continuité d’un ou plusieurs films et peintes dans la facture de l’époque et du lieu. Le tableau sans cartel devient une image.

A gauche, côté jardin, le mur est occupé de plans-surfaces de différentes dimensions, imbriqués les uns aux autres sans esprit d’associations formelles ou esthétiques, propres aux œuvres ; autant d’œuvres choisies dans la collection du Frac Bretagne après que fussent partis les travaux sélectionnés pour les 20 ans des Frac en vue des quatre lieux d’exposition de grande envergure, autant d’œuvres sans choix esthétique prémédité pouvant révéler les options particulières du commissaire d’exposition. Des travaux placés au sol sont autant de bornes dont le spectateur-acteur doit tenir compte dans sa déambulation.

Au fond de la salle, deux œuvres peintes de bataille à plat sur le mur face à l’entrée et une plus grande sur le mur de droite parmi les peintures-images. Le paradoxe de la salle du premier étage du Musée de Brest, c’est qu’elle cesse d’être muséale. Ici, aucun cartel, aucun référent – selon une polémique, le musée fige les œuvres en les immortalisant ; l’œuvre au musée est en même temps l’œuvre et son témoignage dans le temps. Ici, aucune confrontation entre contemporains et anciens. Seulement des temps différents de perception qui sont le propre de la modernité. »

Il choisit donc la salle « Beaux-Arts » du musée de Brest, galerie longue de plus de quarante mètres, « définissant par là un espace déambulatoire. »5 Au lieu du dialogue, il préfère un face-à-face radical entre 71 œuvres de 49 artistes de la collection contemporaine et des peintures des XVIIe et XVIIIe siècles. Si le critère de sélection des premières ne sont pas explicitées sinon par défaut (choisies parmi celles qui restent), Jean-Pierre Bertrand s’exprime plusieurs fois sur les tableaux anciens présentant des personnages en pied, à la gestuelle démonstrative. Il bannit en outre l’attribut muséal par excellence, le cartel, et revendique la neutralité de l’énoncé des noms au recto du carton d’invitation. En capitales, « les noms sont moins lisibles mais l’ensemble ressemble à une grille. »6 Les noms sont en rose fluo et quelques lettrines en magenta : 1 B, 1 A, 2 L, 2 D, 2 I, 2 M, 1 V, 1 N, 1 T, 5 E.

Jean-Pierre Bertrand fait fi de l’approche conventionnelle des œuvres, du musée, de l’histoire. Englobant cet ensemble dans une pièce unique, il embarque le spectateur dans une aventure sensible et intellectuelle. Alors qu’au tout début, un livre d’artiste est envisagé pour donner à voir ce désordre organisé voulu par l’artiste, le projet d’un film s’impose, qui fera l’objet d’une commande et d’une acquisition par le Frac Bretagne. L’artiste dans sa note technique précise :

« Faire une vidéo décrivant l’exposition ne serait qu’une mise en image animée de la mise en place des différentes œuvres placées dans un lieu, un travail vidéo faisant office d’archive.

Il s’agit plutôt d’utiliser le médium de l’image animée pour créer une nouvelle œuvre […]

Afin de révéler le caractère fondamentalement fictionnel de l’exposition dans le lieu, seule est prise en compte la particularité de sa structure, un espace se déroulant dans sa longueur, du mur d’entrée au mur du fond et inversement.

La traversée d’une extrémité à l’autre de l’espace est enregistrée de deux façons :

Par avancée optique en zoom, caméra fixe

Par avancée en travelling, caméra mobile […] »

Ce projet souligne combien pour Jean-Pierre Bertrand, l’œuvre est ouverte, toujours susceptible d’être « augmentée », et l’expérience d’autant renforcée.

Enfin quelques mots du titre énigmatique et si beau… Le Diable évidemment, inspiré du celui d’un film de Robert Bresson, Le Diable probablement (1977), sorte d’épure sur le désenchantement. S’il est ardu de trouver quelques points communs entre ces deux œuvres, le détournement poétique sonne comme un hommage, et l’on pressent que, dès sa conception, l’exposition trouvait sa source dans le cinéma, milieu originel de Jean-Pierre Bertrand.

Notes :

1. La peinture abstraite dans les collections du Frac Bretagne, Asse, Barré, Bertrand, Buraglio, Charlton, Degottex, Diao, Frize, Hantaï, Honegger, Joseph, Mangold, Morellet, Nemours, Perrodin, Soulages, Tal-Coat, Viallat, cat. publié à l’occasion de l’exposition présentée au Quartier, centre d’art, Quimper, du 31 mai au 31 août 1991.

2. Qualité que Yannick Miloux retient pour l’une de ses premières expositions au centre d’art de la Criée (Rennes), Matières sensibles, du 27 mai au-25 juin 1989.

3. Chacun des cinq éléments est divisé en quatre.

4. Jean-Pierre Criqui, cat. Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1993, p.14.

5. Il avait procédé ainsi pour son exposition au CNAC de Grenoble en 1988, cf. Artpress n°122, février 1988.

6. Courrier de Jean-Pierre Bertrand à Catherine Elkar du 28 avril 2003.

Frac Auvergne, 1992

Emmanuel Latreille raconte les Écuries de Chazerat

Au moment de la rédaction du texte ci-dessous en mars 2015, extrait de ma thèse soutenue en mars 2018, Jean-Pierre Bertrand (1937-2016) n’était pas encore décédé. Je lui avais rendu visite à deux reprises, après une rencontre de pur hasard dans le métro parisien, à son atelier de la rue Bellot, en avril puis fin juin 2015. Il m’avait montré les œuvres qu’il préparait pour ce qui allait être son ultime exposition, fin août 2015 à Marseille. Nous avions eu une discussion qui, comme en 1992 pour son exposition au Frac Auvergne, tourna autour de la façon dont il concevait son travail, de ce qui « apparaissait » dans l’art, et qui était pour lui l’enjeu unique de cette activité. Je regrette encore de n’avoir pas pu l’enregistrer lorsqu’il développa sa pensée de manière lumineuse pendant une dizaine de minutes. J’ai dû me contenter de quelques (mauvaises) images de lui finissant une œuvre ou en déplaçant d’autres pour me les montrer. Sa disparition début 2016 ne m’a pas donné l’occasion de lui envoyer mes commentaires rétrospectifs sur « notre » exposition dans les Écuries de Chazerat.

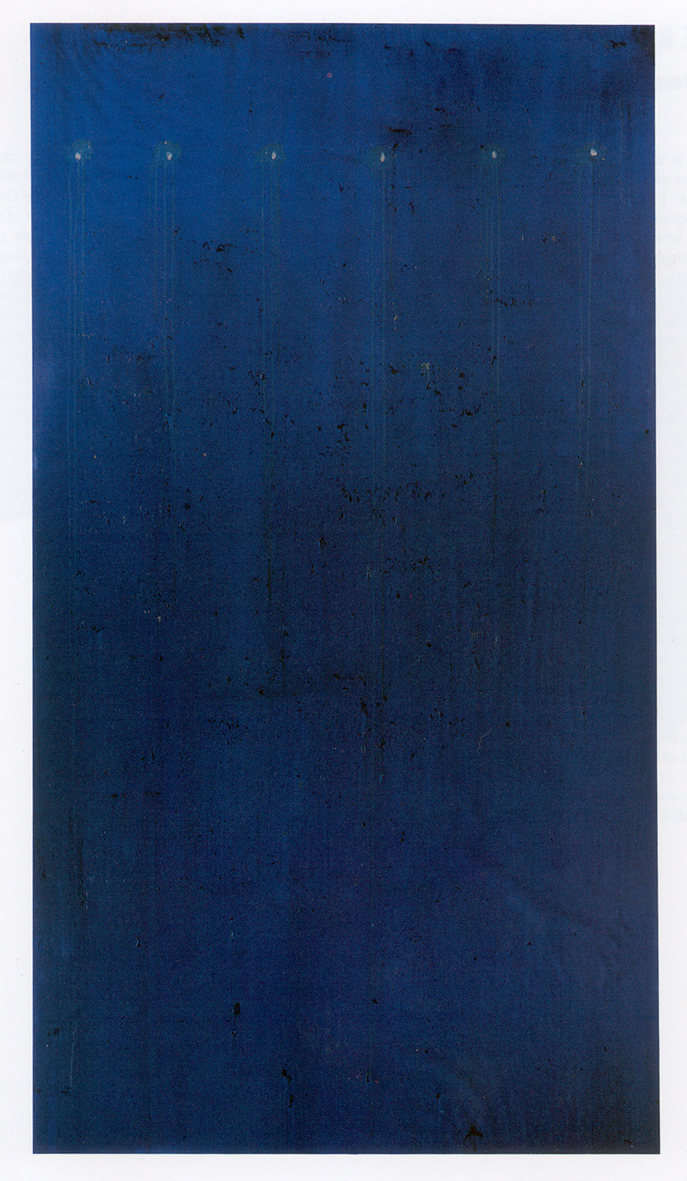

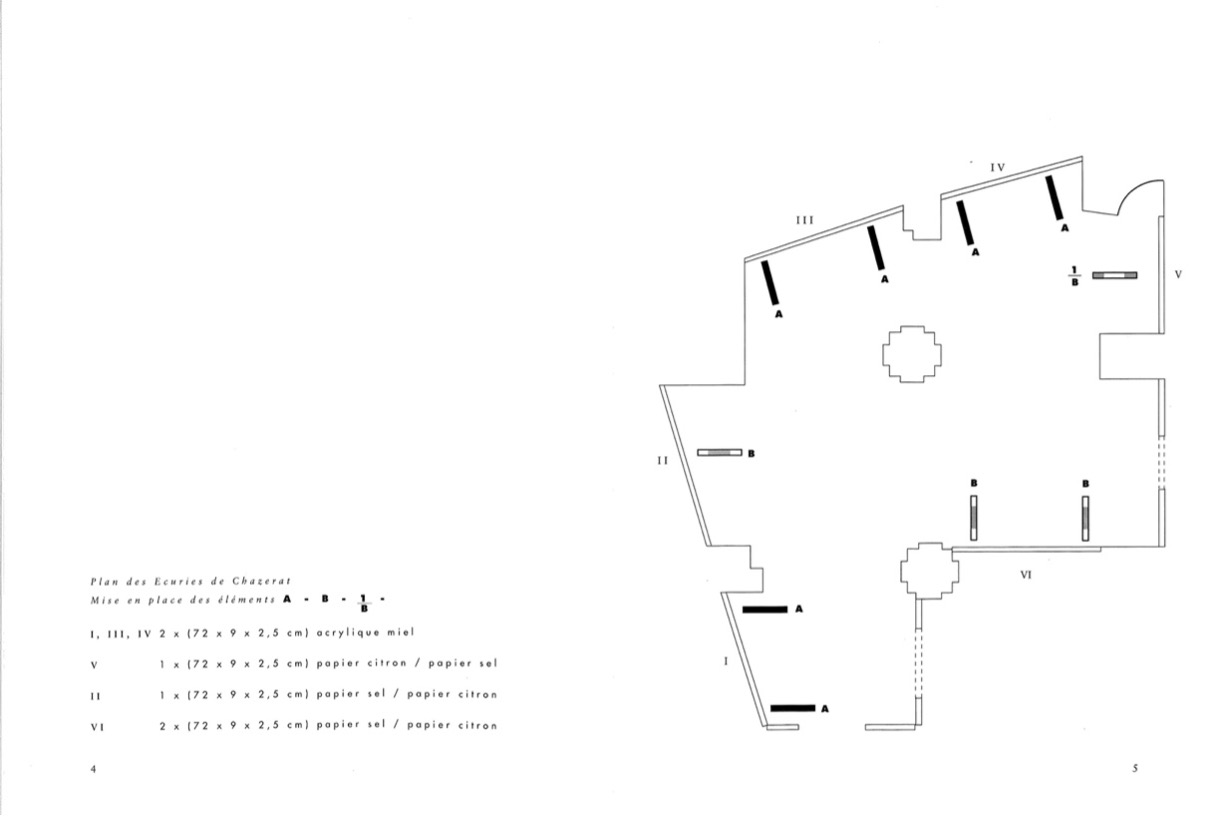

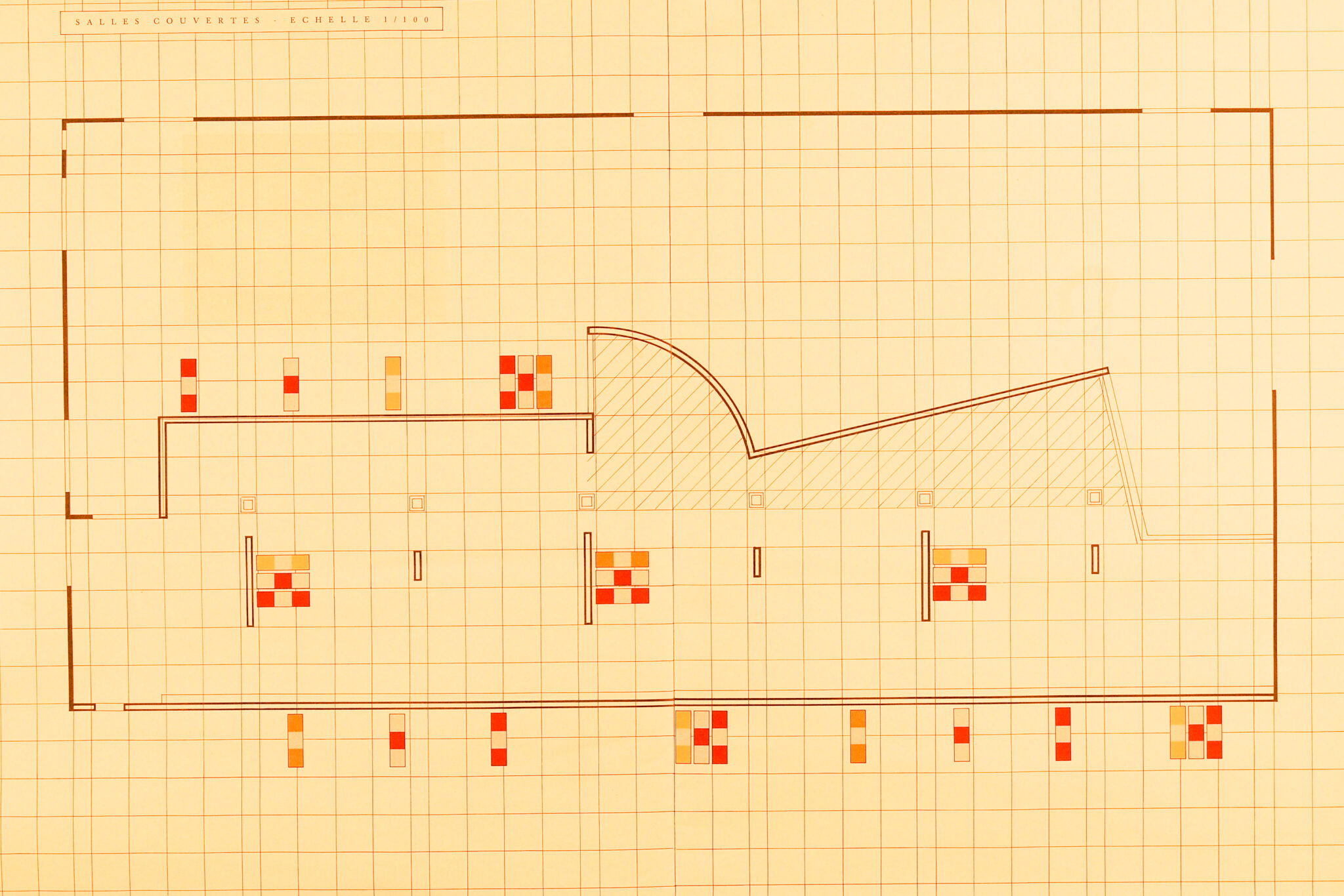

En 1992, Jean-Pierre Bertrand réalisa dans les Écuries de l’Hôtel de Chazerat, espace principal du Frac Auvergne à Clermont-Ferrand, une installation constituée de quelques pièces très modestes. Alors que je m’attendais à ce qu’il présente ses grandes plaques contenant des papiers imprégnés de miel, de sel ou de citron, que j’apparentais à des peintures, il confectionna dix « éléments » (selon ses termes, définissant des plaques de petits format), qu’il répartit de manière précise sur les six murs du lieu.

Ces six murs étaient eux-mêmes disposés autour d’un pilier central en pierre de Volvic (la même pierre qui avait servi pour l’ensemble de cet édifice du XVIIe siècle), formant une sorte de polygone à six côtés tournant autour de lui. Le sens de la circulation étant induit par l’architecture, le visiteur contournait dans le sens des aiguilles d’une montre l’imposant pilier carré où convergeaient les quatre voûtes. Il appréhendait alors l’espace des murs marqués par les dix éléments selon la séquence : 2 – 1 – 2 – 2 – 1 – 2.

Bien évidemment, Jean-Pierre Bertrand avait conçu son dispositif après une visite du lieu, et avec l’aide d’un plan et de photographies que je lui avais donnés. Les vues de l’installation, réalisées pour le catalogue de l’exposition, avaient été faites quelques semaines avant l’exposition elle-même, pour avoir le temps d’éditer l’ouvrage et de le rendre public pendant le vernissage. Pour qui l’a consulté après la fin de l’exposition, il y manque un élément important de l’installation définitive que l’artiste ajouta au dernier moment, à savoir des lignes de gros sel qu’il fit répandre à la base des murs, à leur intersection avec le sol. La matière blanche du sel avait pour fonction de relier les plans verticaux et horizontaux, de renforcer l’unité spatiale du lieu, comme des plinthes en biais établissant une continuité.

Suite à la discussion avec l’artiste, j’écrivis ce texte introductif :

« Jean-Pierre Bertrand, entre physique et fiction »

Car le langage n’est pas, quelque désir qu’on en ait, la dépêche en chiffré que nous envoie l’ambassadeur d’un absolu lointain (…). Beaucoup plus humble que cela, c’est plutôt à un ensemble de clous et de tenons qu’il pourrait être comparé : infimes engins de ferraille qui nous permettent de faire un métier d’ajusteur et d’unir, en un tout d’apparence logique, les mille et mille matériaux dont notre tête est le hangar.

Michel Leiris, Biffures

C’est à la manifestation d’une réalité que le travail de Jean-Pierre Bertrand est attentif. De cette réalité, les substances minérales, végétales ou animales que sont le sel, le citron ou le miel indiquent très précisément la nature : le monde en tant qu’être physique, le corps substantiel des choses et des êtres. Mais l’artiste ne se contente pas de recueillir et de donner brutalement à voir ces substances. Mêlées parfois à la peinture acrylique ou déposées sur du papier, elles sont agencées dans des dispositifs, sortes de boîtes leur conférant une forme de retrait, de distance, de fermeture.

On ne peut donc confondre ces « plaques » avec des peintures, et la cornière de fer et le plexiglas ne constituent en aucune manière le simple cadre d’un contenu qui serait exposé pleinement et mis en valeur par eux : au contraire, ils font eux-mêmes partie de la conjonction d’éléments matériels de l’œuvre et sont, tout autant que les papiers et les substances déposées, le sujet du travail. Car c’est avant tout le rapport entre ces choses qui intéresse Jean-Pierre Bertrand et qui fait l’objet de l’application de sa pensée.

Comment appréhender les relations des corps entre eux ?

« Pour que quelque chose apparaisse, dit l’artiste, il faut que quelque chose disparaisse. »

Pour qu’il y ait « apparition » ou « disparition », il ne suffit pas en effet de montrer (exposer) ou non, mais d’organiser une séquence où chaque module prend dans la série une position différente, avec un nombre de déterminations plus ou moins important, ajoutant et retranchant quelque chose, à chaque moment du parcours d’un visiteur essentiellement mobile.

On pourrait dire que l’on n’est plus face à une réalité pleine et entière (qu’entrecouperaient par exemple des moments de vide), mais face à la manifestation d’un être à intensité variable, qui se donne par vagues, creux et pleins, suscitant le mouvement et la profondeur ; le volume !

Quelque chose s’articule, dont le sens ne réside que dans le jeu précis des éléments physiques et devant lequel le spectateur ne peut rester passif : il entre, par sa présence même, dans cette dynamique qui refuse l’horizon décoratif ou critique pour s’en tenir à l’ouverture toujours plus large qu’elle confère sur le monde lui-même.

On devine cependant que cette « expérimentation » à laquelle se consacre Jean-Pierre Bertrand est au fond travaillée par une fiction qui en est à la fois le moteur et la fin : que disent ici ces présences de papier et de sel ? De quel temps manifestent-elles la narration ? Les repères se brisent, il n’y a plus un lieu d’exposition mais un espace rendu à l’épaisseur d’un mystère ancien.

Monde solaire et obscur à la fois où, comme dans quelque Egypte lointaine, le miel servait aussi à embaumer les corps, à les préserver un peu de la destruction, où les rouleaux de papyrus (comme les Écuries de Chazerat, devenues ici un Immense Rouleau – à l’intérieur duquel nous sommes), déployaient et enfermaient les signes essentiels du monde, où le citron et le sel brunissaient lentement, se gonflaient d’eau et de lumière.

Quelque chose assurément s’est perdu, que le désir aspire à retrouver. Un presque rien qui alimente le souvenir et invite le vivant à être au monde, vite.

J’ai indiqué, à propos des textes rédigés pour les expositions précédentes, en quoi ma position institutionnelle pouvait orienter ma lecture de l’œuvre, notamment par la prise en compte du spectateur et de son implication active. Il apparaît clairement que cette explicitation de l’installation de Jean-Pierre Bertrand dans les Écuries de Chazerat cherchait à en atténuer sa radicalité minimaliste, de deux manières.

Tout d’abord, en accentuant la perception sensible de l’ensemble, dans une approche de type phénoménologique, afin de suggérer des profondeurs spatiales, une épaisseur (allant jusqu’au « volume », un mot qu’emploie l’artiste pour nommer ses plaques) que l’attention rétinienne aurait su appréhender avec les vides.

En formulant ensuite, dans une conclusion en contradiction avec ce point de vue, l’idée qu’un sens caché sous-tendait le montage formel, une « fiction » prenant appui sur les significations culturelles des matières imprégnant les papiers, et sur les constructions imaginaires de l’artiste avec les rouleaux, les papyrus, avec l’espace des livres en général.

Si je ne pouvais pas faire le lien, de manière aussi directe que pour Sarkis ou Dezeuze, entre ces œuvres et d’autres réalités aux fonctions sociales plus immédiates, ni les associer comme pour Gette avec des dispositifs conventionnels de l’Histoire de l’art, il me fallait émettre cette hypothèse fictionnelle qui avait l’avantage de garantir au spectateur une consistance signifiante. Ce qui devait en résulter était l’assurance pour lui d’une expérience esthétique : c’est pour sa sensibilité comme pour son intelligence qu’une telle installation avait été faite.

On ne se moquait donc pas du Public ! Et je me montrais moi-même moins révolutionnaire que mon artiste, dont je me désolidarisais discrètement, préservant les attentes constitutives du Sujet et de son jugement malgré les apparences.

Cependant, cette pseudo justification était contredite par l’évidence de ces mêmes apparences : les éléments se contentaient de ponctuer le lieu, nullement de le magnifier ; ou d’en proposer une quelconque perception inédite. Dans le catalogue, Jean-Pierre Bertrand légendait les vues de l’installation avec ces phrases curieuses :

« Il va encore sans dire que les images reproduites dans les pages suivantes ne sont que les instantanés d’un parcours. En effet, le visiteur ne peut d’un seul coup appréhender l’équation du lieu qu’en mouvement, tournant sur lui-même en même temps qu’il tournerait à l’intérieur de l’espace®. »

L’objet de l’œuvre était bien le lieu lui-même, comme tel. La proposition artistique avait pour visée de restituer l’unité du site, et c’est cette même unité qui l’apparentait à une œuvre classique. L’espace n’était par conséquent nullement modifié, et il n’était pas non plus, comme c’est très souvent le cas dans les installations in situ, un contexte pour le déploiement d’éléments interagissant avec ses dimensions. La galerie n’était pas comme le cadre élargi d’une peinture, d’une sculpture ou de toute autre réalité utilisant ses qualités propres pour s’y déployer. C’est pourquoi, on ne pouvait imaginer l’installation ailleurs, puisque les éléments avaient été faits pour le lieu. L’idée de l’œuvre comme totalité unitaire était ainsi importante, et clairement assumée par l’artiste sous le vocable d’une « équation du lieu » que son travail voulait manifester.

On peut d’ailleurs considérer que l’acquisition de ces dix éléments par le Frac Auvergne a été un nouveau déplacement par rapport à cette exposition-œuvre : l’agencement sur un même plan des dix « volumes syntagmatiques » est bien une autre œuvre, répondant à un protocole mural édicté par l’artiste. Son mobile n’est plus indexé sur l’espace des Écuries de Chazerat mais relève de la seule relation des éléments entre eux.

Ces échanges entre un artiste et un commissaire d’exposition montrent comment la dimension de l’interprétation, que semble convoquer toute médiation sociale, est aussi de nature à brouiller la lecture « directe » de celui-ci. Il est sûr que Jean-Pierre Bertrand était (comme beaucoup d’artistes au demeurant) très lucide sur ce point. Ses propres écrits (aussi peu universitaires que possible, ou même académiques, quoique non dénués de vertus didactiques) répondaient à cet enjeu. Dans le même ordre d’idées, il lui est arrivé parfois de réutiliser des catalogues comme matière pour de nouvelles œuvres, découpant et récupérant les pages qui l’intéressaient (bien évidemment celles où il avait développé ses propres signes) pour les agencer dans des équations différentes. Après tout, les langages sont eux-mêmes des « éléments » du monde. C’est donc ce qu’il a fait avec le petit livre noir du Frac Auvergne. Le bavardage social s’efface, la pensée singulière demeure active.

« Ce que je fais est de l’ordre du vivant ! » par Corine Pencenat

Jean-Pierre Bertrand se réclame d’un art équivalent de la vie, comme toutes les avant-gardes du XXe siècle. Mais les années 70 signent l’arrêt de cet élan du dépassement de l’art par lui-même. L’ultime avant-garde, L’internationale Situationniste s’auto-saborde en 1972. Dans un contexte où le schème progressiste d’une histoire de l’art est dissout, quel peut être ce vivant dont l’artiste n’hésite pourtant pas à se réclamer à l’aube des années 1980 ?

L’espace comme milieu

Contemplant les grandes plaques lumineuses qui alternaient les intensités chromatiques, le regard glissait sur les à-côtés, obéissant à la vibration qu’elles communiquaient comme s’il n’y avait rien à voir. Rien à voir, mais beaucoup à sentir à partir de cet accrochage sur les cimaises du Magasin, à Grenoble en 1987. Au fur et à mesure de la marche, l’espace autour des œuvres et de mon corps respirait, ondulait, se rétrécissant et s’élargissant en fonction de leurs dispositions. Vision frontale et balayage : c’est ainsi que Jean-Pierre Bertrand caractérisait l’effet de l’installation de ses plaques (282 x 82 x 2,5 cm) disposées dans l’espace.

« — Ma forme, ce sont des surfaces, que j’appelle des étendues (…) des surfaces au mur, planes, en général, verticales. Par exemple, une pièce est formée de neuf papiers et forme un ensemble elles sont indissociables (…) même si elles sont séparées et là je parle d’une étendue. »

Le milieu comme lieu

Ces plaques qu’il nomme Un-Multiples, conçues pour former un ensemble, agissent comme un appeau pour la perception, qui se laisse prendre par l’expérience architecturale de l’espace. Le corps en mouvement en appréhende la globalité dans une succession évolutive, semblable à celle d’une œuvre musicale. La maquette et le dessin en seraient les partitions. L’artiste intervient par un jeu intuitif et précis de combinatoires, de sorte que le corps du spectateur appréhende pendant son déplacement une transformation de l’espace en un lieu, parce qu’il s’y crée des relations perceptibles, sensibles. C’est ainsi que l’œuvre de Jean-Pierre Bertrand opère : par des stratégies de spatialisation du temps.

« — Tout forme un tout. C’est une sorte d’objet plat au mur (…) Ce n’est pas une surface qui est encadrée, à la limite, je pourrais appeler cela un volume (…) C’est un ensemble qui se continue dans le temps (…) des choses se font dans la matière (…) la matière est vivante. »

Le lieu c’est le corps

Cette même année 1987, il réalise un court-métrage du même titre que le précédent. C’est qu’il parle de la même affaire. Autrement. Jean-Pierre Bertrand filme la fin du dîner avec Jérôme Fonchain racontant le plaisir du corps qui conduit, et se laisse conduire par une moto lancée à grande vitesse. La transformation du visage reflète la mémoire de cette adaptation constante aux courbes de la route dans ses mouvements d’accélération et de décélération. Le plaisir de l’homme saisi en plan fixe est communicatif. C’est celui, kinesthésique, de la coordination du mobile, du corps-bolide qui, en épousant le ruban d’asphalte, maintient l’équilibre dans le mouvement. La caméra enregistre cette érotique de la vitesse qui transpire dans les mouvements du visage et des mains, dans les inflexions de la voix.

La question du corps, de sa relation avec un environnement en évolution rapide et constante, y est centrale. Ce qui se transforme ici n’est pas ce qui passe. Il ne s’agit pas de la trajectoire d’un mobile sur une ligne, mais de ce qui est en train d’avoir lieu : une captation simultanée de tous les sens mobilisés dans et par le corps, d’un ensemble qui doit changer à la même milliseconde près, pour maintenir l’équilibre d’une moto lancée à grande vitesse. Et dans le trajet s’accomplissant, conserver une homéostasie du mouvement. Sur une moto, la vitesse ne permet de maintenir l’équilibre du mouvement que s’il y a une appréhension spatiale du défilement du temps, de la route donc, mesurée dès lors en kilomètres/heures… Qu’est-ce qui agit dans ces instants ? Le corps et la psyché, car il y a bien du mental en ces moments, mais il ne s’agit pas de l’esprit. Pour le comprendre, il suffit de considérer que le motard voulant calculer l’incidence de la courbe avec l’angle plus ou moins aigu de la moto sur la route pendant qu’il prend le virage aura toutes les chances de partir dans le décor… Tout comme ce jeune couple qui dans l’amour vérifie sur une application si les gestes accomplis observent le respect dû ! On peut y penser avant. Projeter mentalement le corps en amont, c’est littéralement visualiser la situation, d’un plongeon par exemple. Mais pendant ? Le plaisir provient de ce vide laissé par l’esprit en retrait, qui cède la place à une appréhension « directe », « intuitive » de l’espace et de l’ajustement de soi dans le mouvement avec ce qui devient alors un.e partenaire, garçon ou fille, moto ou surface de l’eau ! Et cela parce qu’avant d’être une intention, le geste est l’expression d’une corporéité commune avec un autre, le tenant-lieu de mère dans la prime enfance. Tout geste s’exprime à partir de cet espace relationnel.

Contrairement aux XIXe et XXe siècles, où les artistes qui intégraient la vitesse devaient désintégraient l’espace, Jean-Pierre Bertrand à l’orée du XXIe siècle, lui restitue une matérialité. Et ce, parce qu’il autorise chez le spectateur une expérience du temps toujours en train d’évoluer, et qu’il rend cette transformation constante perceptible en la situant à l’endroit des sensations qui, de par la genèse du petit d’homme, sont en tout en premier lieu spatiales. À l’heure où la vitesse des technologies de l’information efface toute relation à l’espace, voici qu’il sollicite ce qui en chaque spectateur réunit le corps et la psyché – qui n’est donc pas l’esprit – mais plutôt son « âme », contrecarrant ainsi les effets délétères et dissociant du monde contemporain.

« — C’est la confrontation d’un corps et d’un mental qui peut ouvrir des voies et qui relève d’un espace aussi bien physique que mental. Sans cette confrontation, nous n’avons plus notion du corps, de l’enceinte même du corps (…). »

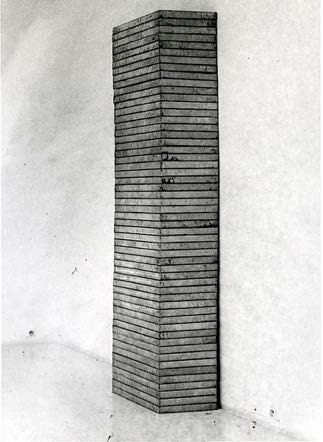

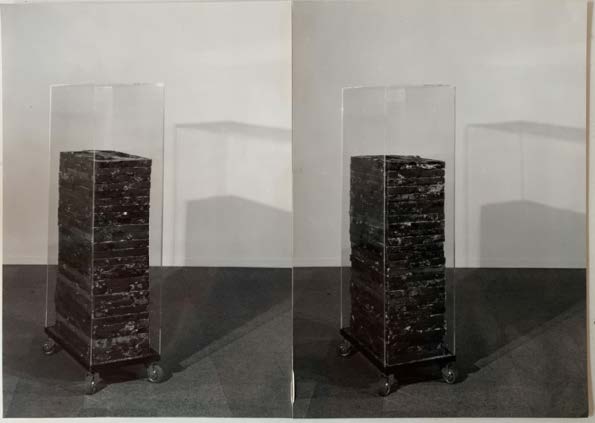

Transformation

Les trois étapes d’un même matériau visibles sur ces photos montrent comment une œuvre évolue conceptuellement et matériellement. 54 volumes de sel seront divisés en deux pour constituer deux colonnes juxtaposées. La troisième image est un montage qui préfigure la proposition faite en 1990-91 à l’exposition de Tourcoing d’un Livre de sel. Ce sont des états transitoires : « L’œuvre serait dans le va-et-vient des pièces ellesmêmes8. » Le livre de sel est le fruit d’une maturation invisible qui voit en une dizaine d’années une proposition déclarée anthropomorphe, Le poids d’un homme de sel, passer au stade mythologique d’un livre d’avant l’écriture. Ces transitions répondent à une méditation de l’artiste sur l’existence d’un corps ancien auquel tout ce qu’il fait appartiendrait, une méditation sur l’existence d’un lieu que l’on a connu avant d’être né et que l’on retrouve au moment où l’on meurt, qui laissait à l’époque son audience perplexe… Le choix des matériaux qu’il fait dans les années 70 et au tout début des années 80, (végétal : le citron ; minéral : le sel ; organique : le miel) renvoie à chacun des règnes du vivant. Il est très clair là-dessus : utiliser ces matériaux, c’est donner vie à la matière. Et donner vie, c’est accepter le changement. « Ce sont des choses qui continuent de vivre au-delà de celui qui les a faites. » Cette prise en compte de la transformation et de toutes ses conséquences, rend sensible, et perceptible une dimension métaphysique propre à ce que l’œuvre convoque.

Le vivant

Lors d’une exposition de Jean-Pierre Bertrand, le spectateur éprouve l’existence d’un présent toujours en train de changer et donc toujours à son commencement. Le voici confronté à l’éternité de la transformation du temps. À une forme d’éternité du temps. Par la réalisation concrète, matérielle d’un phénomène dépassant tout un chacun, l’œuvre qui conduit du physique au métaphysique véhicule une conception du vivant qui part du physico-chimique, et va au-delà. Le vivant que Jean-Pierre Bertrand défend est celui qui aujourd’hui est au centre des débats sur l’anthropocène, sur notre relation à la terre et à ceux qui l’habite. Difficilement audible pour des raisons qui ne peuvent ici être considérées, l’œuvre de l’artiste brille aujourd’hui de toute une actualité préparée par les années 60 et 70, marquée par l’émergence d’une conscience cosmique et planétaire qu’elle affirme, et métabolise dès l’aube des années 80.

Après la fin des avant-gardes, une pensée de l’éternité comme transformation irrigue cette autre conception du vivant Je crois que c’est là une des raisons qui voit l’œuvre de Jean-Pierre Bertrand exister en dehors de toute chronologie. À une temporalité linéaire et progressiste s’est substituée une pensée de l’éternité qui pose la continuité de la transformation et par conséquent celle de la discontinuité ! Ces boîtes que le sel finit par exploser sont entièrement partie de son œuvre. Loin d’être des rebuts ou des déchets, voire des reliques, elles sont la preuve de ce par quoi nous pourrions retrouver un sens du commun partageable et partagé en nous arrimant bien en deçà et au-delà du logos, à l’endroit des sens grâce auxquels nous nous savons partie d’une humanité plus large que celle que l’Humanisme a transmise. En amont du tournant anthropologique de ces vingt dernières années, Jean-Pierre Bertrand propose un nouveau pacte imaginaire avec le spectateur qui allie l’humain au non-humain grâce à cette dimension plus-qu’humaine qu’il introduit dans son œuvre : celle du temps en sa transformation, force de vie et de mort indifférente, toujours émergente et laissant place au hasard. Dès lors, il peut se concevoir que quelque soient ses états, toute œuvre de Jean-Pierre Bertrand continue. Et que si elle disparaît, elle est encore là.

« — Elle existe toujours l’œuvre perdue. Si les boîtes dans cent ans, tout s’est affaissé etc. eh bien ! il restera cela. Cela n’a pas disparu, cela ne s’est pas volatilisé. Je n’aime pas le mot témoignage de quelque chose, ça n’est ni plus ni moins que cela : daté dans le temps avec une origine. Il y aurait à ce moment-là deux dates : quand cela a été fait puis au moment où on le voit. »

Entre-temps, cette continuité de la transformation dans son présent toujours en renouvellement aura laissé arriver ce qui ne s’attend pas…

Restaurer ou ne pas restaurer ?

Jean-Pierre Bertrand intègre dans sa démarche un processus de transformation du médium de l’œuvre, « chair vivante », énergie en devenir ». Des papiers imprégnés de citron, de sel ou de miel ont vocation de changer d’état dans le temps, tout comme un corps se transforme.

Un grand nombre d’œuvres acquises dans les années 1980 se trouvent dans les collections publiques, mais certains directeurs de Frac ou conservateurs hésitent à les exposer du fait de leur modification.

Afin de palier à cela, le Fonds de dotation Jean-Pierre Bertrand, son conseil scientifique et son équipe de restaurateurs ont établi un guide de restauration qui pose des protocoles spécifiques d’intervention ou de non-intervention ; ce cadre de repères à savoir prend en compte la notion d’évolution naturelle de l’œuvre. En avance sur son temps, cet aspect du travail de Jean-Pierre Bertrand croise aujourd’hui les recherches d’une jeune génération d’artistes autour du cycle des œuvres.

Actualités de Jean-Pierre Bertrand dans les expositions en cours ou à venir

- Exposition de Jean-Pierre Bertrand « Time Removing » du 24 Juin et jusqu’au 17 septembre 2023 est inaugurée à l’EAC, Espace de l’Art Concret, Centre d’art contemporain d’intérêt national de Mouans-Sartoux. Fabienne Grasser-Fulchéri en est la commissaire.

- Exposition des 30 ans du Carré d’art de Nîmes, deux œuvres de Jean- Pierre Bertrand sont présentées du 9 mai 17 septembre 2023.

- Exposition Raccrochage des œuvres de la collections, Musée LAM, Villeneuve d’Ascq. Une œuvre de Jean-Pierre Bertrand dans la salle conservation et Évolution des œuvres, de Février à l’Automne 2023.

- Exposition Le Sentiment du Dessin, MAC Marseille, Regards croisés de trois commissaires. En partenariat avec Paréidolie-Saison du dessin. Choix d’une œuvre de Jean-Pierre Bertrand par Gérard Traquandi dans la collection du FRAC Picardie. Du 2 septembre au 16 novembre.

- Exposition au Musée Picasso : Carte Blanche à Sophie Calle, « à toi de faire ma Mignonne », montre une œuvre de Jean-Pierre Bertrand du 3 octobre 2023 au 28 janvier 2024.

- Exposition La Répétition par Eric de Chassey, Centre Georges Pompidou, Metz, deuxième volet : choix d’une œuvre de Jean-Pierre Bertrand de la collection du MNAM, Centre Pompidou, Avril 2024 – Janvier 2025.

- Festival de film Filmer l’Art et l’Architecture du 30 juin au 2 juillet 2023 à Aubigny-sur-Nère. Présentation du film Samout et Moutnefret de Jean-Pierre Bertrand le 1er juillet 2023 à 14h.

Six Rencontres par an dans l’Atelier de Jean-Pierre Bertrand à Paris : Ces rencontres servent à constituer des archives contextuelles qui sont enregistrées, synthétisées en chapitre et diffusées en libre accès sur le site du Fonds de dotation.

Quatre types de thématiques ont été définis :

- La scène française : une approche contextuelle (réactivée par des acteurs de l’art).

- Traversée générationnelle en filiation avec l’œuvre de Jean-Pierre Bertrand.

- L’archive : un organisme vivant ou un médium artistique

- Regards sur l’œuvre de Jean–Pierre Bertrand

À la rentrée 2023 :

- « Les Immatériaux » par Bernard Blisténe, conservateur : le 7 octobre 2023.

- « Opéra pour Michel Claura », Hélène Gheysens, historienne de l’art, invite Sara Martinetti, chercheuse autour des archives de Michel Claura : le 18 novembre 2023.

- « I sat in my chair », Exposition de réalité virtuelle de Jean-Pierre Bertrand par Jean-Baptiste Lenglet, artiste : le 2 décembre 2023.