FOCUS - Arts de l’Islam

Édito de Yannick Lintz

« Arts de l’Islam. Un passé pour un présent » à travers 18 villes françaises et 18 expositions simultanées du 20 novembre 2021 au 27 mars 2022 est une opération nationale destinée à porter le regard sur l’Islam comme un art, des cultures et une civilisation.

Le contexte est celui d’une situation française et internationale qui porte soit à l’islamisme, soit à l’islamophobie. Le département des Arts de l’Islam du musée du Louvre avait déjà été créé par décret présidentiel de Jacques Chirac en 2003 dans le but de révéler cette civilisation méconnue.

Au sein de l’ensemble d’expositions qui ont ouvert en novembre 2021, grâce à la sélection de 210 chefs-d’œuvre des collections publiques françaises (musées, bibliothèques, trésors d’église, FRAC) nous voulons exposer les splendeurs de l’art islamique, et raconter les histoires de ces objets voyageurs entre l’orient et l’occident. Il s’agit de montrer la diversité culturelle, l’art profane, l’art figuratif, la représentation du prophète, la présence des autres religions aussi et le dialogue que suscite cette civilisation avec ses voisins asiatiques, africains et européens.

Il était essentiel que la création contemporaine soit présente à travers 19 artistes et 19 œuvres, une par ville. Le choix était complexe dans les très riches collections des FRAC. Il est le résultat de la recherche d’un équilibre entre pays d’origine, générations, hommes et femmes et approches de leur art en lien avec les enjeux actuels des pays du monde islamique. L’exil, les migrations, la double origine culturelle, la religion, le rôle des femmes sont autant de nouveaux sujets qu’abordent les artistes d’aujourd’hui. Cette confrontation avec les œuvres d’un passé vieux de 12 siècles est absolument passionnante et doit être à l’avenir renouvelée et développée.

Interview de Chris Dercon

Les collections des artistes issus des cultures d’Islam dans les collections des Frac.

Chris Dercon, président de la Réunion des Musées Nationaux – Grand Palais

1. En tant que président de la RMNGP, vous avez coordonné le projet « Art de l’Islam : un passé pour un présent » à la demande du premier ministre Jean Castex en collaboration avec le Musée du Louvre. En quoi ce projet a-t-il une importance particulière pour vous ? Pourquoi avoir suggéré de faire appel aux collections des Frac pour faire figurer des œuvres d’artistes contemporains dans ces expositions ?

C D : C’est une question que l’on me pose souvent. Tout a débuté pour moi quand j’ai organisé en 2010 au Haus Der Kunst de Munich, une exposition qui a eu une certaine influence dans le monde de l’art et qui s’appelait « The future of tradition, the tradition of the future ».

Il s’agissait de revisiter une exposition qui avait été organisée en 1910 à Munich et qui s’intitulait en Allemand « Die mohamedanischen Meisterwerke » que l’on pourrait traduire par « Les chefs d’œuvres Mohamedaniques ». A l’époque, lorsque l’on parlait d’Islam on avait d’autres mots comme celui de « mohamedanisch » en allemand. L’exposition de 2010 « The future of tradition, the tradition of the future » associait des œuvres historiques et contemporaines pour présenter les arts des régions de cultures islamique, qui incluaient donc aussi les nôtres ! A côté des chefs d’œuvres historiques, j’avais voulu montrer la modernité de ces cultures, avec entre autres des œuvres des surréalistes égyptiens ou des modernistes Libanais comme Saloua Raouda Choucair par exemple et aussi des œuvres contemporaines, nous avons eu la chance de pouvoir montrer des œuvres de Kader Attia ou de Yto Barrada.

J’ai toujours été très attentif au fait que parler de la culture islamique comme nous le faisons ici en occident est très réducteur. Il faudrait plutôt parler de cultures islamiques au pluriel. L’Islam ne s’arrête pas au Moyen-Orient, il faut également inclure la Chine, l’Indonésie, l’Inde, l’Iran et l’Afghanistan par exemple mais également des pays du Maghreb bien entendu. Je suis très attentif à prendre en compte cette vaste diversité, c’est un aspect auquel j’attache beaucoup d’importance dans le cadre de mes collaborations dans le Moyen-Orient. Pour parler d’Islam, il est indispensable de parler de diversité. Nous l’avons un peu oublié à cause de préjugés réducteurs et de l’actualité.

Ce que l’on a voulu faire à travers ce projet mené avec le Musée du Louvre « Arts de l’Islam, un passé pour un présent » dans dix-huit villes de France, c’est exactement la même chose que ce que j’avais proposé au sein de l’exposition de Munich en 2010 « The future of tradition, the tradition of the future » c’est à dire porter un regard transhistorique sur une culture, et cette histoire est particulièrement riche en France.

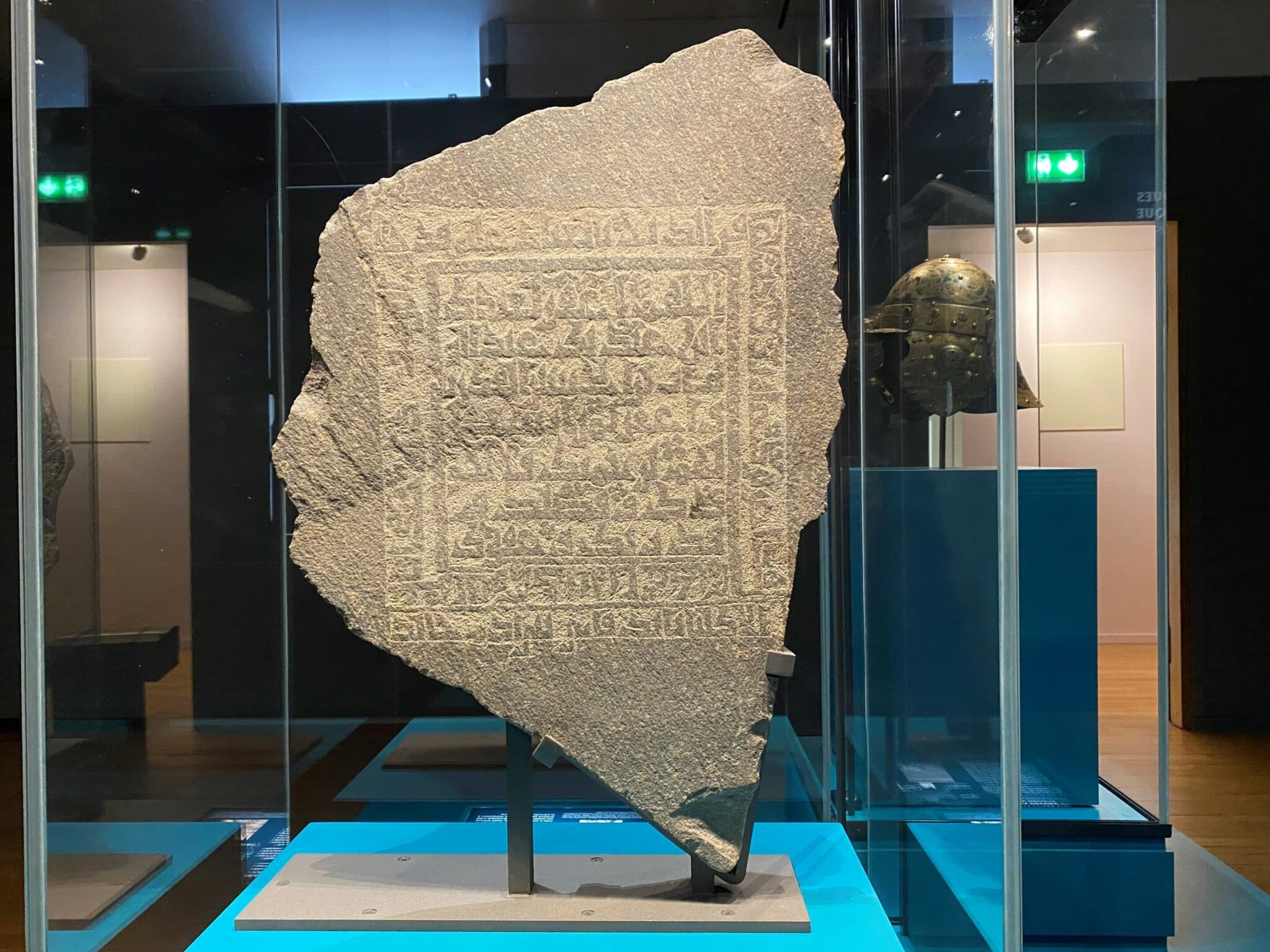

Depuis le XVe siècle il y a des échanges et des allers retours avec les cultures islamiques c’est de cette manière que se sont constituées des collections d’objets qui sont des cadeaux diplomatiques par exemple. Ce sont des objets qui ont une valeur artistique mais également politique, religieuse, commerciale et un grand intérêt pour la diffusion des techniques artistiques. Des objets qui appartiennent à la culture islamique étaient par exemple envoyés de Damas au Caire, puis ils arrivaient à Venise ou ils étaient parfois transformés et exportés en Europe. Il y a également bien évidemment des liens historiques particuliers entre certaines régions européennes et certains pays Islamiques. Ce qui est fascinant par exemple et dont nous avons pu nous rendre compte lors de la préparation de ce vaste projet d’expositions, c’est qu’en France, certaines capitales des régions françaises qui étaient des capitales politiques ou qui abritaient des centres religieux importants détiennent des objets historiques exceptionnels qui sont représentatifs de ces échanges, bien avant l’apparition d’un marché des objets d’arts de l’Islam qui apparaîtra au XVIII et XIXe siècle.

Les dix-huit expositions des « Arts de l’Islam, un passé pour un présent » regroupent donc des objets provenant de collections de province mais également du Louvre, et au moins dix pour cent des objets conservés au département des arts de l’Islam du Louvre proviennent du Musée des Arts décoratifs.

Il est très intéressant également de signaler qu’au moment où nous exposons ces objets dans dix-huit villes de France, deux expositions organisées à Paris illustrent la richesse des échanges artistiques entre l’Europe et pays de l’Islam. D’une part l’exposition « Cartier et les arts de l’Islam. Aux sources de la modernité » au musée des Arts décoratifs montre comment la maison Cartier a acheté des objets qui appartiennent à une culture islamique, notamment à la culture moghul par exemple, pour les intégrer à ses créations et les vendre sous la marque Cartier au début du siècle.

D’autre part au sein de l’exposition « Les trésors de la collection Al Thani » à l’Hôtel de la Marine, le commissaire Amin Jaffer raconte à travers les objets le niveau d’universalité de la création artistique islamique.

Il y a donc au même moment en France toutes ces expositions qui sont, comme le laisse entendre Jack Lang, une forme de « propagande pour une compréhension objective de la culture islamique ». C’est d’ailleurs Jack Lang qui mène un travail remarquable autour des cultures d’Islam à travers tous les projets qu’il développe au sein de l’Institut du Monde Arabe et qui est également, avec Claude Mollard, le fondateur des Frac.

2. Ce projet nous a permis de mettre en exergue les œuvres d’artistes contemporains des pays des cultures d‘Islam conservées dans les collections des Frac. Quelle a été votre réaction à la découverte de cet axe de recherche à travers les collections des Frac ? Comment s’est fait la sélection des œuvres devant figurer dans les dix-huit expositions ?

C D : Grâce à Platform et à l’accès à l’ensemble des collections pour les professionnels mis en place par l’association Vidéomuseum, avec mon collaborateur Oscar Lecuyer, nous avons pu croiser les recherches par mots clés pour organiser notre sélection que nous avons proposée à Yannick Lintz, conservatrice en chef du département des arts de l’Islam au Louvre qui travaille également avec des collaborateurs très bien informés sur l’art contemporain (par exemple Rémy Labrousse qui a publié dans le catalogue de l’exposition de Munich, ou Joelle Savary qui a publié un article magnifique dans le catalogue « Arts de l’Islam, Un passé pour un présent » sur la présence d’art contemporains dans les expositions).

On a pu plonger dans les collections des Frac qui possèdent des œuvres majeures d’art contemporain qui ont été achetées de manière précoce grâce aux visions prospectives et audacieuses des divers membres des comités techniques. Si l’on regroupe ces ensembles des collections des Frac, on obtient sans aucun doute l’une des plus grande collection d’art contemporain en lien direct ou indirect avec les cultures islamiques du monde !

Il est dommage que nous n’ayons pas de vue panoramique de ces merveilleux fonds. Il serait en effet très intéressant à mon avis de proposer à des commissaires de poser un regard sur l’ensemble des collections des Frac comme une seule entité au sein de laquelle ils pourraient raconter des histoires. Ce premier thème est un essai qui pourrait être renouvelé sur d’autres sujets… Avec un outil comme videomuseum et le courage d’inventer des catégorisations qui vont au delà des classifications typiques de l’histoire de l’art il y aurait la possibilité de créer des choses formidables.

Les œuvres des Frac montrées au sein de ces expositions représentent peut-être dix pour cent de l’ensemble remarquable d’œuvres majeures conservées dans les Frac, sur cent-vingt œuvres présentées dans ces dix-huit expositions, il y’en a douze de contemporaines dont huit sont issues des collections Frac.

Comme je connais bien les Frac pour avoir été membre des comités techniques de trois d’entre eux, je soupçonnais que les collections des Frac décelaient les expressions artistiques d’artistes arabo-magrébins mais également d’Afghanistan, d’Iran ou des diasporas. Beaucoup d’artistes de ces cultures ont émigré en France ou en occident. Ils font également bien entendu des aller retours parce qu’il y a des initiatives artistiques et culturelles très riches dans ces différents pays. Celle de la princesse Hoor Al Qasimi à Sharjah par exemple ou de nombreuses autres initiatives à Doha, à Abou Dhabi ou à Beyrouth évidemment.

A l’opposé, certains artistes comme Adel Abdessemed par contre, qui a vécu à Berlin avant de s’installer en France, ont préféré prendre de la distance avec leur pays d’origine pour des raisons politiques. Il faut également évoquer de nombreux artistes ‘activistes’ qui développent un art politique pas seulement vis à vis de leur propre culture mais aussi vis à vis de la question de la décolonisation comme Kader Attia et Yto Barrada par exemple.

Il y a également beaucoup d’artistes femmes issues de ces cultures dans les collections des Frac que l’on a sélectionnées pour l’exposition.

Il y a également des œuvres majeures dans les Frac comme celle de Hassan Sharif dont on a redécouvert l’œuvre grâce notamment à une exposition monographie très importante organisée par le Musée d’Art Contemporain de Saint-Etienne en 2021, ses début avaient fait l’objet d’une exposition à Abou Dhabi en 2011.

Il y a aujourd’hui un retour des artistes clefs de ces cultures contemporaines plurielles dont on se rend compte que les Frac possèdent des œuvres majeures.

3. Y a-t-il des artistes ou des œuvres dont vous souhaiteriez parler plus particulièrement ?

C D : Toutes les œuvres qui sont sélectionnées au sein de cette exposition sont des œuvres importantes que j’aime beaucoup. Mais pour commenter certaines d’entre-elles je voudrais citer par exemple, dans le contexte actuel, celle d’Hiwa Ka, « One Room » datant de 2008. C’est une œuvre clé parce qu’elle parle de la situation actuelle liée aux migrations mais également de la propre expérience de l’artiste et de tout un chacun dans le contexte de la pandémie, ça parle d’une configuration qui va bien au-delà des problèmes culturels de cette région. Je pense même que cette œuvre évoque la crise du logement auquel sont confrontées de nombreuses capitales.

Et puis, il y a des œuvres que l’on peut revisiter comme par exemple God is Design de 2005, d’Adel Abdessemed qui produit un sens encore plus actuel qu’à l’époque où elle a été créée car le contexte a changé. Cette œuvre parle des trois religions monothéistes dont l’artiste mélange les expressions graphiques. Il aboutit à des espèces de constellations nucléaires qui sont assez menaçantes. Il mélange ces trois religions pour en faire une sorte de soupe graphique assez indigeste. Cette œuvre est représentative de l’ensemble de son œuvre, dans laquelle l’artiste nous alerte sur le fait que si on ne trouve pas les bons ingrédients pour cette soupe alors elle pourrait poser des problèmes.

Ces deux exemples montrent des œuvres qui, me semble-t-il, sont encore plus actuelles que ce qu’elles ne l’étaient à l’époque où elles ont été créées.

Et c’est aussi assez vrai pour les autres œuvres sélectionnées également, je pense à Nil Yalter par exemple, on avait un peu perdu sa trace. C’est grâce à l’attention de Jessica Morgan à la Tate Modern de Londres que j’ai redécouvert l’importance de cette artiste. Ce qu’elle a produit à l’époque sont des œuvres magnifiques qui sont transhistoriques et transversales, ce sont presque des œuvres de science fiction, on ne peut pas vraiment les classer dans une chronologie classique.

Il faut regarder ces œuvres avec des nouveaux critères avec d’autres clés de lecture, c’est ce que cette série d’expositions simultanées nous donne l’occasion de faire : revisiter ces œuvres dans un contexte historique et contemporain qui parle surtout de l’avenir.

Parole d’artiste

Hiwa K

(entretien traduit de l’anglais)

1. Pouvez-vous nous parler de votre oeuvre, « One Room apartment », 2008, qui fait partie de la collection du Frac Normandie qui est exposée au Musée de la Céramique de Rouen dans le cadre de l’exposition « Arts de l’Islam, un passé pour un présent » du 20 novembre 2021 au 27 mars 2022 ?

H K : Cette oeuvre traite de l’intervention américaine dans certains pays du Moyen-Orient comme l’Afghanistan bien sûr, mais surtout en Irak et en Syrie, de l’importation de la notion d’individualisme pour préparer le pays à l’économie de marché. Cela fait 18 ans que nous vivons cette politique maintenant et cela semble vraiment fonctionner en faveur des personnes riches. Au moment ou vous m’appelez nous sommes dans une période très difficile car l’un des partis politique est divisé, nous sommes dans une situation d’urgence parce que les deux parties pourraient vouloir s’entretuer. Et toutes les parties essaient de montrer à l’Occident qu’elles sont plus en faveur du néolibéralisme que l’autre au Kurdistan irakien.

Cette photo, c’est quand vous allez vers l’Iran depuis Sulaymanyah c’est dans cette direction, c’est au milieu de nulle part , lentement ils commencent à construire ce genre d’appartement pour une personne, en fait c’est d’abord un bunker pour les soldats. Et puis c’est très intéressant la relation entre la militarisation et la construction de maisons pour la population…

Ce travail est très minimal mais il montre qu’avec la situation politique dans laquelle nous sommes tout est plus petit, l’individualisme dirige la société, les casseroles deviennent de plus en plus petites et les gens ne cuisinent plus pour des groupes, pour le quartier par exemple, il y a de moins en moins de communauté et de partage partout. Les syndicats ouvriers sont de plus en plus petits et affaiblis comme partout dans le monde…

Donc ce travail porte vraiment sur cette notion d’individualisme qui est en faveur de l’économie de marché. Je ne pense pas que vous puissiez trouver des femmes (par exemple) en Irak qui ne fassent pas de chirurgie sur le visage ou le corps, ou des hommes aussi, ils suivent ces modèles idiots américains qui colonisent notre pays et c’est vraiment désolant. Désolé si mon commentaire est plus émotif que professionnel…

Il s’agit vraiment de cette intervention des américains en Irak, ils l’appellent « le projet de la liberté ». Mais je corrige toujours et dis : vous ne voulez pas appeler cela une invasion, vous voulez l’appeler processus de liberté mais liberté pour qui ? Pour les (riches) !? En ce moment, nous devons mener un autre combat pour le dernier hôpital public, beaucoup de gens ne peuvent pas payer pour des hôpitaux qui sont beaucoup plus chers qu’en Allemagne. Si vous devez payer pour un hôpital privé en Irak, vous devrez peut-être payer 1500$ pour une nuit !

Naomie Klein appelle l’invasion de l’Irak un projet néolibéral pour amener l’individualisme comme notion de liberté individuelle, car, selon Milton Friedmann, « vous ne pouvez garantir la liberté de l’individu que si vous garantissez la liberté du marché » et c’est ce que nous vivons maintenant dans le pays.

2. « Arts de l’Islam, un passé pour un présent », en 18 expositions en France, associe des œuvres historiques majeures à l’œuvre d’un artiste contemporain. L’ambition de la Commissaire Générale, Yannick Lintz, est de « regarder l’Islam comme un art, des cultures et une civilisation » Que pensez-vous du fait que votre travail associé à ce projet ?

H K : C’est bien d’être présent dans cette exposition mais si on revient à l’autre commentaire que tu as dit sur les attentats en France ou dans d’autres pays occidentaux j’ai encore une anecdote. Quand les occidentaux me demandent pourquoi nous avons tant de fondamentalistes, je réponds simplement ne me le demandez pas à moi, demandez aux pays occidentaux. Parce que c’est le produit de la politique des pays occidentaux, en particulier les américains qui ont fait et soutenu Ben Laden pour lutter contre l’union soviétique comme vous le savez. L’Amérique, l’Allemagne, la France et d’autres pays occidentaux sont chargés de renforcer l’intégrisme.

Parce que l’islam lui-même est autre chose. Ils auraient pu soutenir d’autres musulmans, ce qui aurait été plus pacifique. Maintenant l’Etat Islamique a des armes plus développées que l’armée kurde, par exemple, ils ont des tireurs d’élite qui peuvent détecter la chaleur d’un corps à plus de 2 km, je veux dire par là qu’ils peuvent voir tout ce qui bouge dans l’obscurité. Qui leur fournit ce genre de technologie ?

Et c’est pourquoi ce projet aurait dû s’adresser non pas aux pays islamiques mais aux pays occidentaux. Comment portent-ils la responsabilité de leur pays soutenant l’intégrisme et donnant une mauvaise image d’une religion qui compte beaucoup de monde, l’Islam lui-même demande de ne pas tuer, d’être bon avec ses voisins et de nombreuses qualités que les occidentaux ne voient pas dans les films Hollywoodiens. Et c’est pourquoi des gens de Belgique ou de France ou d’autres pays occidentaux qui sont nés là-bas sont allés rejoindre l’Etat islamique, parce qu’ils se sentent marginalisés dans la société européenne et cela vient aussi de la politique occidentale. Je pense que l’Occident est responsable du fondamentalisme. Et la question devrait être posée aux politiciens américains ou d’autres pays occidentaux comme les français qui ont une longue histoire avec le colonialisme et qui continuent de ruiner nos pays.

3. Être artiste est-ce une manière d’être libre et d’essayer de changer la donne ?

H K : Je suis très sceptique sur le mot « liberté » car il a été si souvent mal utilisé, j’ai parfois envie de mener un travail contre lui pour lui redonner son sens.

Nous sommes (en tant qu’espèce) au bord de l’extinction. Nous n’avons plus beaucoup de temps et le temps presse. Pas seulement dans nos pays mais sur cette planète. Et je ne suis pas sûr que l’art puisse faire quoi que ce soit car le néocolonialisme crée le néonationalisme comme un produit et bientôt l’Europe sera gouvernée par le néofascisme. En raison de la crise environnementale/économique, la situation politique dans nos pays va devenir de plus en plus polémique et le taux de migration va monter à son apogée. Je ne serais pas surpris que tout le monde dans les pays occidentaux vote pour des partis qui sont contre l’immigration. Et devinez qui sont ces partis ?

Je pense qu’il faut s’attendre au pire et ni l’Art ni l’activisme n’ont pu faire grand-chose avant et ne pourront pas faire grand-chose maintenant non plus. L’art a toujours été symbolique.

Entretien téléphonique depuis l’Irak, où il vit depuis deux ans.

(26.11.2021)

Hiwa K est né en 1975 à Souleimaniye en Irak. À l’âge de 25 ans, il quitte le Kurdistan irakien à pied pour arriver en Allemagne, à Berlin, où il a vécu quelques années. Il s’est formé à l’art de manière autodidacte, loin des parcours officiels académiques. Ses expériences personnelles et la richesse des rencontres qu’il a pu faire au cours de sa vie sont au coeur des thématiques de son travail. Hiwa K a exposé à PS1 à New-York, à la Biennale de Venise en 2015 ou à la Documenta de Kassel.

Ymane FAKHIR

1. « Arts de l’Islam, un passé pour un présent », associe, au sein de 18 expositions en France des œuvres historiques majeures à l’oeuvre d’un artiste contemporain. L’ambition de la commissaire générale est de « porter un regard sur l’Islam comme un art, des cultures et une civilisation. » Quelle est votre sentiment sur le fait que votre œuvre soit associée à ce projet ?

Y F : « Héritages » est un travail sur la femme dans la tradition musulmane, et notamment la question de la répartition des biens après la mort. Mon œuvre est humble, au regard de l’immensité de la civilisation islamique, mais c’est une proposition, un dialogue avec lui, qui n’a l’ambition ni de l’exalter ni de le remettre en question, mais simplement de nous/se questionner à travers lui.

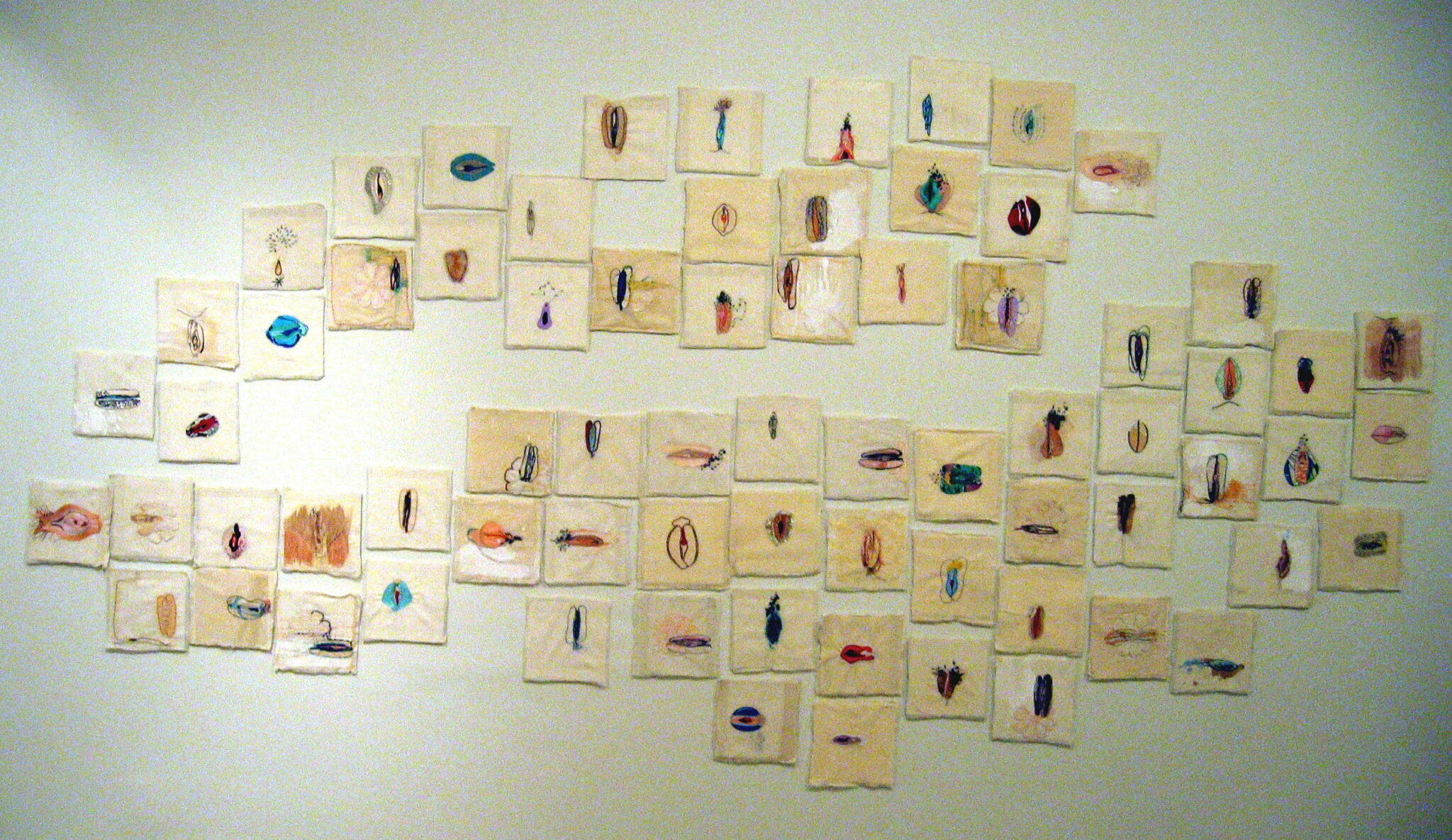

2. Pouvez-vous présenter votre œuvre, « La part de Lion », 2017, qui sera exposée la Bibliothèque l’Alcazar de Marseille ?

Y F : La pièce sérigraphique « héritages » que je présente dans le cadre de l’exposition « Un passé pour un présent » fait partie d’un ensemble de travaux autour de la question de la succession dans l’héritage du projet « The Lion’s Share ». Le titre est inspiré des fables de la Fontaine et de Kalila wa Dimna d’Ibn Al-Muqaffa, qui désigne la part la plus importante ou parfois la totalité d’une part lors d’un partage.

Abdelkader, Hussain, Khalil, Leila, Lalla Zhor et Si Mohammed sont décédés. Pour chaque défunt d’une sérigraphie, les parts des héritiers se présentent par des cercles de couleurs et sont assignés aux 8 héritiers que sont la mère, le père, l’épouse, l’époux, la, les sœur(s) et le, le les frère(s) et la les fille(s) et le les fils.

Les sérigraphies-portraits développent une approche visuelle d’un exemple de succession d’héritage qui était jusque-là un simple calcul arithmétique abstrait.

3. Quelle place vos origines culturelles tiennent-elles dans votre pratique artistique ?

Y F : Il m’est de plus en plus difficile de répondre à cette question car à vrai dire, j’en vois de moins en moins la pertinence. Chaque artiste puise nécessairement dans son bagage et son histoire personnelle, donc dans ses origines aussi, quelles qu’elles soient.

4. Pensez-vous que l’art doive refléter le climat politique et social contemporain ? Quel rôle peut-il jouer ?

Y F : À travers ma démarche, mon intention est de questionner, dans l’espoir d’une reconfiguration du contemporain qui se ferait ensemble. Je ne cherche pas à avoir un discours féministe, mais le travail que je mène autour de la famille rappelle que l’individuel est indissociable du politique.

5. Pouvez-vous nous dire quelle place ont joué les Frac dans l’évolution de votre carrière artistique ?

Y F : L’acquisition par le FRAC PACA des sérigraphies « Héritages » est tout à fait pertinente en ce qu’elle parachève leurs intentions respectives : le premier enrichit son projet artistique avec une œuvre traduisant et interrogeant la fabrique de récits ; et le second trouve sa place dans un ensemble plus vaste d’histoires visuelles où l’image révèle des enjeux politiques, sociétaux et économiques.

Myriam Omar Awadi

1. « Arts de l’Islam, un passé pour un présent », associe, au sein de 18 expositions en France des œuvres historiques majeures à l’oeuvre d’un artiste contemporain. L’ambition de la commissaire générale est de « porter un regard sur l’Islam comme un art, des cultures et une civilisation. » Quelle est votre sentiment sur le fait que votre œuvre soit associée à ce projet ?

M O A : Je dois avouer qu’au tout début quand on m’a proposé de participer à ce projet j’ai refusé parce que je ne me reconnaissais pas du tout dans le premier texte qui avait été écrit et puis que je me méfiais beaucoup parce qu’en France en ce moment le contexte est complexe et très violent je trouve sur la question de l’islam. Il y a eu l’assassinat de Samuel Paty, puis la ministre de l’Enseignement supérieur avait fait cette diatribe sur l’islamo gauchisme dans les universités et quelque part, vu mon parcours et d’où je viens je me suis sentie visée.

C’est comme sur la question de la laïcité par exemple, ça fait quelques années que l’on ressent un espèce de frein, que l’islam c’est quelque chose qui pose problème. Mais pour moi ce n’est pas un problème, parce que moi je suis métissée, ma mère est bretonne et mon père est comorien ils sont donc tous les deux de culture religieuse différente du côté de ma mère chrétienne et du côté de mon père musulmane et en même temps tous les deux ne pratiquent pas donc moi je n’ai pas eu d’éducation religieuse mais par contre j’ai une culture des deux religions. Elles font partie de ma vie et de qui je suis ce qui comprend une forme de grande acceptation. Et puis également en vivant à La Réunion ou il y a une grande tolérance des pratiques spirituelles des différentes communautés, les différentes croyances n’ont jamais été un problème. Il y a quelques années lorsque le gouvernement a posé la question de la laïcité j’avais l’impression que c’était une fausse question parce que si on regarde la loi telle qu’elle est écrite on est déjà dans la laïcité et à La Réunion on y est vraiment. Et il me semble que La Réunion pourrait être un département modèle de laïcité pour toute la France.

Bref, j’avais plein de doutes, de questions, j’avais peur que mon travail soit instrumentalisé. Dans le texte de présentation du projet il y avait la question d’ouvrir cette exposition au jeune public avec une forme de médiation qui ciblait plutôt des jeunes français, comme le disent les politiques « issus de l’immigration » alors qu’il me semble plutôt que si cette exposition peut servir à des jeunes c’est au contraire à ceux qui n’ont pas de double culture du tout et qui sont dans l’ignorance totale de toutes les cultures qui font la France.

J’avais énormément de doutes sur ce projet, d’autant plus qu’au départ on parlait d’artistes du monde musulman et je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Je suis une artiste française, je suis Franco comorienne mais je suis une artiste française. Je suis née en France ma mère est française mon père est français. Des fois j’ai l’impression que l’on dissocie les cultures de tous les pays qui ont été colonisés comme étrangères à la France alors qu’en fait elles participent de ce qu’est la France, la culture française est une culture multiple, il y a une multiplicité d’identités qui en font la richesse.

Nous avons longuement discuté en visioconférence avec Yannick Lintz et toute l’équipe du Louvre sur la nature du projet et finalement je suis très heureuse d’avoir accepté parce que dans l’exposition au Madoi (Musée des Arts décoratifs de La Réunion) il y a un focus sur les communautés comoriennes et comme le travail que je présente part d’un vêtement qui est porté par des femmes comoriennes j’ai trouvé que ça faisait sens. D’autant que à La Réunion la communauté comorienne est mal vue, c’est un peu l’équivalent des noirs et des arabes en France. Les malgaches et les comoriens à La Réunion subissent une forme de racisme répandue. J’ai donc trouvé intéressant que cette expo permette de revenir sur l’histoire de cette communauté à La Réunion d’autant qu’elle existe depuis toujours puisque parmi les personnes qui ont été amenées de force sur l’île pour être mises en esclavage il y avait des comoriens, des malgaches, des mozambicain etc.

Cela met en lumière une circulation qu’il y a dans l’océan indien et montre qu’il y a des liens entre les territoires avant même qu’il y ait eut un peuplement à La Réunion. Parce que La Réunion normalement elle n’est peuplée que depuis 400 ans. Mais dans la zone océan indien il y a eu des circulations entre différentes communautés et différents pays depuis le Xe siècle et dans l’exposition qui est présentée au MADOI par exemple il y a un petit objet en cristal de roche qui a été sculpté en Égypte vers le Xe siècle et ce cristal de roche provenait de Madagascar ou de Mayotte cela montre à quel point il y avait une circulation et un dialogue entre ces différents pays depuis très très longtemps.

2. Pouvez-vous présenter votre œuvre, Chiromani, Boule à Facettes, 2012, qui est exposée au Musée des arts décoratifs de l’Océan Indien à Saint-Louis dans le cadre de l’exposition « Arts de l’Islam, un passé pour un présent » ?

M O A : Le Chiromani est un tissu dans lequel s’enveloppent les femmes comoriennes. Les Comores sont un archipel de quatre îles et à la base ce tissu était surtout utilisé par les femmes Anjouanaisses mais aujourd’hui ça s’est un peu étendu à toutes les îles de l’archipel. Ce tissus est porté lors de la cérémonie du Grand Mariage aux Comores, c’est une forme de mariage qui est très importante. On y participe lorsque l’on est déjà assez âgé c’est vraiment quelque chose de très significatif parce que cela permet aux hommes qui font le grand mariage d’avoir une parole politique et d’être reconnus par la communauté. Les gens se marient d’abord simplement puis des années après il y a le grand mariage qui dure plus d’une semaine parce qu’il y a plusieurs cérémonies au sein de cette cérémonie.

Il s’agit d’une forme de rituel ou de rite de passage qui permet de reconnaître à l’homme qui s’est marié la possibilité de prendre la parole au niveau politique et d’être reconnu et entendu. Sur la place publique, souvent le vendredi après la prière, des hommes se retrouvent, seuls ceux qui ont fait le grand mariage et les notables échangent sur les questions importantes pour la communauté.

Il y a une dizaine d’années je suis retournée aux Comores, c’était au mois de juillet, en pleine saison des grands mariages parce que il y a toute la diaspora qui revient pour faire des grands mariages car on ne peut faire cette cérémonie que sur place. Il y a plein de cérémonies dont une qui s’appelle le youkoumbi, lorsqu’on est une femme célibataire on n’a pas le droit d’y assister sauf de manière totalement anonyme en étant cachée derrière ce tissus là, le Chiromani.

J’ai participé à cette cérémonie cachée derrière ce tissu qui est resté pour moi le symbole de ce retour aux sources. Je l’ai emporté avec moi lors d’une résidence à laquelle je participais juste après à Bombay, et là-bas j’ai imaginé que ce Chiromani brille. Parce que quand on participe à ces fêtes là on a l’impression que le pays est super riche, on a l’impression d’être à Dubai, tout le monde porte des vêtements bling-bling, il y a des valises remplies de billets parce que les personnes qui participent au mariage cotisent. Traditionnellement c’était comme ça que l’argent circulait bien avant les banques.

Le pays est pauvre et j’étais un peu fascinée par le contraste avec le faste de ces fêtes et je me posais plein de questions. J’ai demandé à des brodeurs de Bombay de recouvrir le Chiromani de sequins pour rendre le côté chatoyant de la fête à l’extérieur du costume.

Lors de la performance une femme porte le Chiromani et tourne comme une boule à facettes et avec un système d’éclairage son corps réfléchit la lumière dans tout l’espace.

Sa présence se déploie dans l’espace, elle le transforme en une espèce de décor magique, festif et merveilleux.

En gardant le textile, donc en ne m’éloignant pas trop de l’objet qui est un morceau de tissu un rectangle et en utilisant la broderie je peux augmenter le corps : montrer ce qui est en général invisible mais qui existe. C’est Deleuze qui disait que la présence d’un corps dans un espace est comme un micro événement qui vient modifier cet espace, son contexte, son ambiance, son climat. On est tous chargés de quelque chose et cette œuvre montre le déploiement de cette puissance, de ce pouvoir de transformation de chacun de par sa simple présence sur ce qui l’entoure qui est rendu visible par ce costume.

La grande majorité des habitants des Comores est musulmane. Il y a eu deux grands types de colonisation sur la population autochtones puisqu’il y a une première colonisation arabe et ensuite, bien plus tard, il y a une colonisation française. Tous les comoriens sont musulmans mais, un peu comme à La Réunion il y a une forme de syncrétisme. La religion du pouvoir dominant est aussi liée parfois à une forme d’animisme. Le grand mariage découle de l’organisation sociale de la société traditionnelle autochtone mais est tout de même lié à la religion musulmane.

4. Pensez-vous que l’art doive refléter le climat politique et social contemporain ? Quel rôle peut-il jouer ?

M O A : Je pense que l’art n’a pas de fonction. Justement ce qui protège les pratiques artistiques de tout le reste des modèles et fonctions de nos sociétés c’est cela. C’est le fait qu’il n’ait pas vraiment de fonction. Je pense surtout à la manière dont on le reçoit : quand on regarde une œuvre en tant que public et que l’on a des attentes, ou des principes qui stipulent que l’art doit être ceci ou que l’art doit être cela on va peut-être passer à côte de l’œuvre que l’on est en train de découvrir ou de rencontrer.

Pour moi, l’œuvre ne doit pas avoir une fonction, par contre elle provient toujours d’une urgente nécessité pour l’artiste qui la produit et elle peut avoir plein de nuances, de dimensions et d’origines différentes. Cette nécessité personnelle peut faire écho à une autre de la part de la personne qui la regarde.

Pour changer le monde ou avoir une influence je ne crois pas que l’art suffise, si il y a une pratique artistique elle doit forcément être associée à une forme d’activisme militantisme, ou d’engagement pour avoir aussi une place dans la vie politique. Aujourd’hui l’art est dissocié du reste du de la vie il est mis sur un piédestal dans des salles d’exposition. Quand on est dans une forme d’activisme ou de militantisme il faut trouver le moyen de revenir justement au pouvoir effectif de l’art dans la société.

Ce n’est pas évident, pour ma part je n’arrive pas trop à faire.

Mais c’est vrai que je me suis posé la question par exemple pour Chiromani boule à facette : quand je l’ai présenté aux Comores pour moi c’était l’endroit où la présenter de la manière la plus juste. Avec cette œuvre j’ai l’impression d’être toujours obligée de penser au contexte dans lequel elle est montrée et qui va la regarder. Parce que selon la culture de celui qui la regarde, selon d’où il vient, le regard va être différent et j’ai toujours un peu envie d’intervenir pour dialoguer avec ce regard là et faire attention au contexte dans lequel elle va être montrée.

Mon travail a beaucoup avoir avec la performance et quand je travaille aux Comores sur les cérémonies traditionnelles qui sont vivantes et pratiquées, celles-ci, pour le coup, ont un vrai rôle social et une valeur partagée bien plus forte que mes propres performances…

Les oeuvres sont forcément chargées de quelque chose et je pense que c’est le travail de tous les métiers, de l’artiste et de tout le milieu de l’art autour de travailler à ce que l’œuvre ne se décharge pas de sa puissance et de son potentiel pouvoir de transformation du monde.

5. Pouvez-vous nous dire quelle place ont joué les Frac dans l’évolution de votre carrière artistique ?

M O A : J’ai la chance d’être soutenue par le Frac depuis plusieurs années. En 2014 j’ai fait une exposition personnelle au Frac, pour les artistes locaux c’est ce qui permet de matérialiser des idées d’œuvre que l’on ne peut pas développer dans nos ateliers. Cela donne les moyens financiers de pouvoir développer notre recherche. Loin du saupoudrage il s’agit d’accompagner l’artiste à un moment donné pour fabriquer des œuvres qui soient plus conséquentes et c’est ce dont nous avons besoin. C’est compliqué pour les artistes de trouver les moyens de produire.

Un autre rôle du Frac qui est très important est celui de la conservation. Il y a beaucoup d’œuvres de la première génération d’artistes de La Réunion qui ne sont pas conservées. On pense que ce patrimoine artistique est assez pauvre alors qu’il y a une histoire très riche de l’art à La Réunion. En tant qu’enseignante je me rends compte qu’il n’y a pas eu de transmission sur l’histoire de l’art de La Réunion et sur ce que les artistes ont produit alors qu’il y a des oeuvres exceptionnelles.

Au niveau de la conservation des œuvres et de l’écriture de leur histoire il y a eu un manque. Aujourd’hui, depuis 30-40 ans bientôt, le frac constitue une collection et garde la trace d’une histoire absolument fondamentale.

Entretien avec Myriam Omar Awadi

Nicène Kossentini

1. « Arts de l’Islam, un passé pour un présent », associe, au sein de 18 expositions en France des œuvres historiques majeures à l’oeuvre d’un artiste contemporain. L’ambition de la commissaire générale est de « porter un regard sur l’Islam comme un art, des cultures et une civilisation. » Quelle est votre sentiment sur le fait que votre œuvre soit associée à ce projet ?

N K : J’ai été agréablement surprise que ma vidéo soit sélectionnée dans ce projet. Je soutiens l’idée de créer un pont entre ces œuvres anciennes et les œuvres contemporaines afin de réfléchir sur une éventuelle communication entre le passé et le présent. L’art islamique reste méconnu, pas seulement en Occident, mais aussi en Orient où il est souvent considéré comme un art du passé en rupture avec les formes contemporaines de l’art.

2. Pouvez-vous présenter votre œuvre, « Heaven or Hell », 2012, qui sera exposée au Musée Paul Dupuy à Toulouse ?

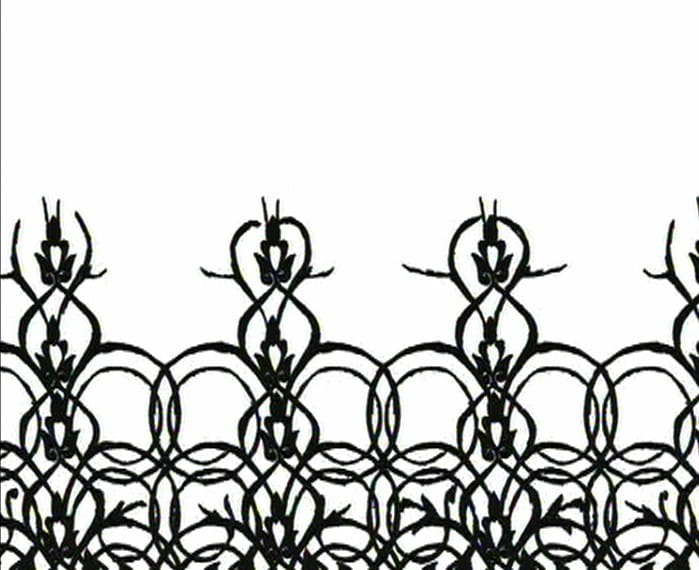

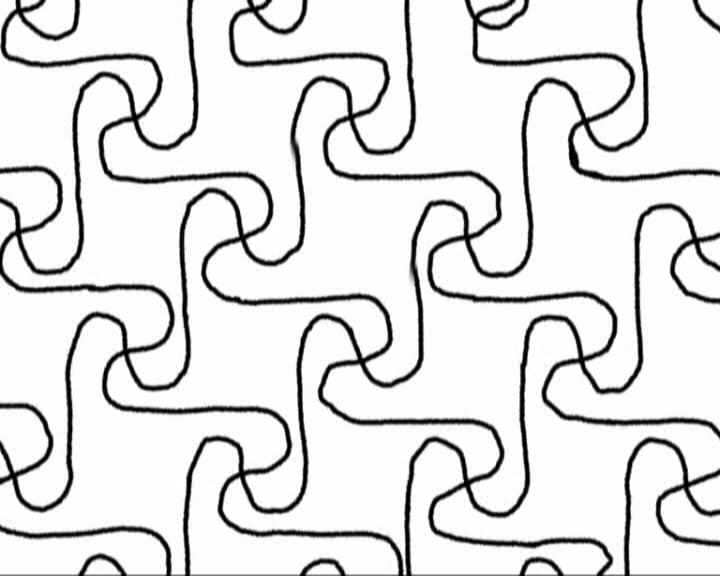

N K : Heaven or Hell est une vidéo animation inspirée du film expérimental Anemic Cinema de Marcel Duchamp. La rotation en spirale d’un disque en forme ornementale abstraite s’alterne avec celle d’autres disques où sont inscrits des mots extraits du Coran. Séparés de leur contexte, ces mots qui se réfèrent au Paradis et à l’Enfer tels décrits dans le Coran, sont dépouillés de leur véritable sens. Le disque en forme ornementale se décompose progressivement. Ses éléments composés géométriquement à partir du centre s’y éloignent et se dispersent.

3. Quelle place vos origines culturelles tiennent-elles dans votre pratique artistique ?

N K : Je cherche, dans mes origines culturelles, des références que je questionne et que j’essaie de réinventer à travers ma pratique contemporaine. Je m’intéresse à la poésie et la philosophie arabes anciennes, ainsi qu’à l’architecture et à l’abstraction géométrique dans l’art islamique. En effet, le texte et l’abstraction géométrique sont des éléments essentiels qui constituent le patrimoine culturel tunisien. Dès le début de ma pratique artistique, j’ai essayé de me connecter à cet héritage et de me l’approprier à travers des médias contemporains comme la vidéo ou l’installation.

4. Pensez-vous que l’art doive refléter le climat politique et social contemporain ? Quel rôle peut-il jouer ?

N K : L’artiste exprime par son art les questions qui le rongent ; et puisque tout artiste vit dans un milieu politique et social particulier qui le touche et qui l’affecte directement, alors il n’est pas exclu que ce milieu soit reflété dans sa pratique. A mon avis, si l’art a bien un rôle à jouer, ce serait de montrer et de faire apparaitre les choses invisibles qui sont essentielles mais qui nous échappent. L’art a aussi le pouvoir d’éveiller les sens et également les consciences, et peut ainsi contribuer au changement et à l’évolution de la pensée.

5. Pouvez-vous nous dire quelle place ont joué les Frac dans l’évolution de votre carrière artistique ?

N K : L’acquisition de ma vidéo Heaven or Hell par le Frac Occitanie Toulouse est une reconnaissance importante pour mon travail artistique qui m’encourage à continuer à creuser, dans le champ de questionnement qui m’intéresse, avec plus d’assurance et de confiance.

L’installation vidéo consiste en la projection d’une image accompagnée d’un fond sonore parfois abstrait, parfois musical. L’image projetée est un motif ornemental arabomusulman qui commence par tourner sur lui-même dans un mouvement perpétuel. Puis des disques rotatifs

font tourner des morceaux de ce motif, en sens contraire ou à des vitesses différentes, le disloquant et troublant notre regard. Cette oeuvre s’inspire du film expérimental Anemic Cinema réalisé par Marcel Duchamp en 1926. Si elle en partage le jeu hypnotisant, le sens en est bien différent. Ici l’ornement symbolise pour l’artiste une tentative de changer la vision figée de certaines représentations arabes, notamment du Paradis et de l’Enfer

Nicène Kossentini est née en 1976 en Tunisie, où elle vit et travaille actuellement. Elle utilise l’art vidéo, la photographie, la peinture et la sculpture pour créer des motifs qui font dialoguer les contrastes : le passé et le présent, le personnel et le

politique, la paix et l’hostilité, la violence et la poésie.

Michel Aubry

1. « Arts de l’Islam, un passé pour un présent », associe, au sein de 18 expositions en France des œuvres historiques majeures à l’oeuvre d’un artiste contemporain. L’ambition de la commissaire générale est de « porter un regard sur l’Islam comme un art, des cultures et une civilisation. » Quelle est votre sentiment sur le fait que votre œuvre soit associée à ce projet ?

M A : J’aurais bien voulu répondre à cette question en ayant vu l’exposition de Dijon. C’est un projet tout à fait pertinent et j’ai toujours trouvé juste d’associer dans une même exposition des œuvres d’époques différentes. C’est souvent ce que j’essaye de faire dans mon travail. Les associations et les idées qui naissent quand on remet les objets en scène et en jeux dans de nouvelles installations permettent de partager un regard sur le contemporain. Dans ce type d’exposition la présentation croisée des objets convoqués est un moyen subtil d’interroger notre présent.

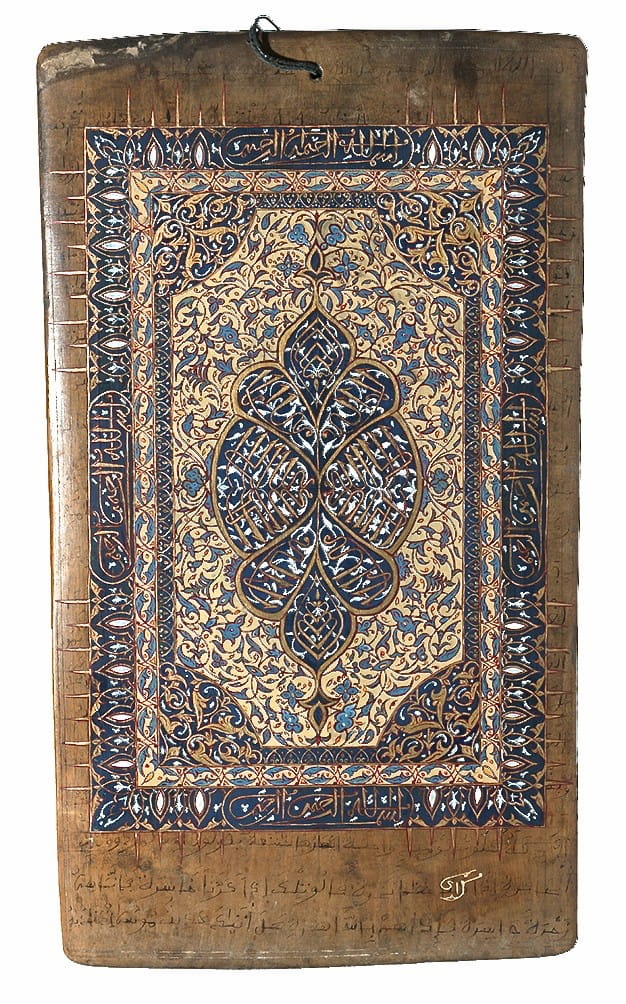

Et puis, les arts de l’Islam occupent une place singulière parce qu’ils ont nourri une partie de mon travail. J’avais découvert dans les années 1990 au Louvre parmi les collections qui venaient, je pense, du Musée de la Marine, des corselets « quatre miroirs ». Je les ai pris comme modèle pour mes pièces en cire colorée mise en musique. Il s’agit de petites armures ornées de calligraphie, incrustée à la feuille d’or dans l’acier. Ensuite j’ai pu faire l’acquisition d’un corselet du XVIIIème siècle pour disons, l’arranger à ma manière. J’ai aussi été attiré, au palais de Topkapi à Istanbul par des rondaches au décor fastueux que j’ai réinterprété en cire. On trouve dans mes œuvres des liens tissés avec des objets d’art ancien provenant de l’artisanat ou des arts de l’Islam. Ce dialogue avec l’histoire m’a toujours semblé indispensable.

2. Pouvez-vous présenter votre œuvre, Table militaire et 7 tapis afghans qui sera exposée à Dijon ?

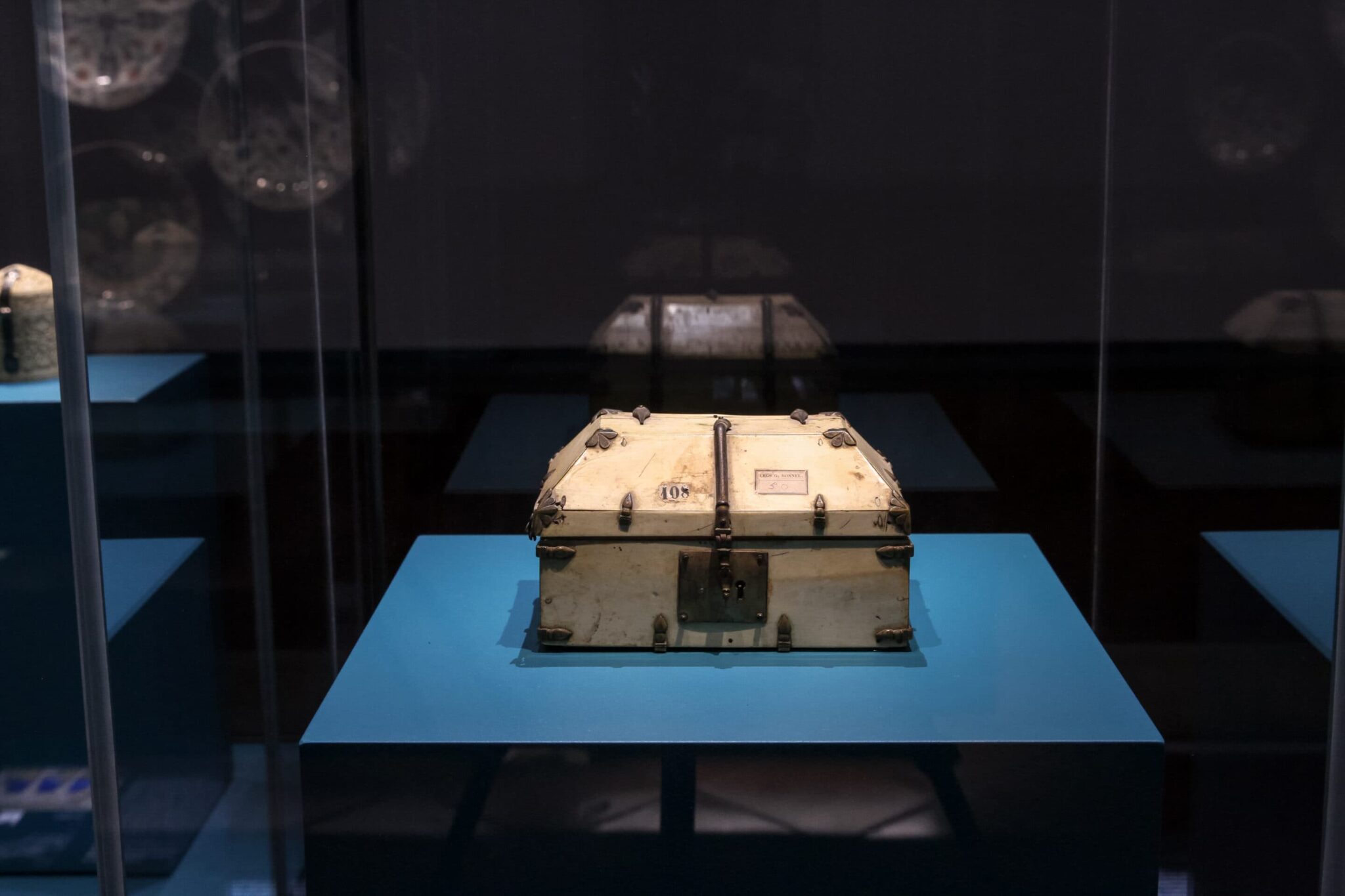

M A : C’est à sa manière un montage cinématographique, pour reprendre un terme que nous avons beaucoup utilisé avec Remo Guidieri. Nous avons co-écrit en 1997 l’ouvrage « Symétrie de Guerre » * autour de ma collection de tapis afghans. Nous avons également développé à ce moment-là ce parallèle entre l’installation artistique et le montage cinématographique. Dans cette œuvre les tapis afghans de guerre sont montés avec la table militaire de Gerrit Rietveld qui date de 1923, l’époque du modernisme et de la fondation de l’homme nouveau. Les tapis afghans sont les témoins de la situation postcoloniale de l’empire soviétique. Des motifs spécifiques apparaissent avec l’invasion de l’Afghanistan par l’URSS en 1979 et accompagnent son effondrement. J’ai utilisé ce système de montage ou de collage entre notre point de vue occidental sur l’art, dominé par les maîtres du modernisme et de l’abstraction et ces tapis d’inspiration guerrière qui nous renvoient à une forme majeure de l’art oriental. Cet assemblage particulier met en relation les icônes artistiques de deux mondes : la culture moderniste occidentale et les tapis afghans que j’ai collectionnés dans les années 90. Cette table militaire comme tous les autres meubles de Rietveld que j’ai reconstitués et mis en musique est construite avec du roseau de Sardaigne. Elle est inspirée de l’instrument de musique traditionnel, les launeddas, que j’affectionne particulièrement. La partition de cette table pourrait être jouée. Elle a d’ailleurs déjà été enregistrée. L’exposition de la table est muette aujourd’hui comme toutes les œuvres mises en musique présentes dans les collections publiques. Je prépare une nouvelle édition, gravée sur disque vinyle, des enregistrements de ces meubles.

La table de Rietveld se devait d’être pratique, solide et bon marché. Elle était, au départ, destinée au Foyer militaire catholique d’Utrecht. L’appellation ‘Table militaire’ propose un autre niveau de lecture à cette installation en référence aux conflits armés en Afghanistan.

3. Vous avez collectionné les tapis Afghans, réutilisé des objets d’art dans vos œuvres, d’où vous vient cette curiosité pour les arts de l’Islam ?

M A : Je me suis beaucoup intéressé aux tapis afghans, mais plus largement aux tapis d’orient, lorsque je préparais le livre Symétrie de Guerre. J’ai étudié les collections et la littérature en ce qui concerne l’Asie centrale et le Caucase. J’ai également quelques tapis caucasiens anciens du XIXe siècle. C’est une forme de production artistique que j’ai regardé avec attention. J’ai profité d’invitations à exposer à Ankara et à Istanbul pour photographier et acquérir des objets. Les collections du Louvre ont été riches d’inspiration, notamment la section des arts de l’Islam. J’ai un goût pour l’ornementation spécifique de ces productions.

Les tapis sont l’exemple d’une création en perpétuel mouvement, ils ont toujours évolué, ils conversent beaucoup avec l’occident aussi faisant partie depuis longtemps du commerce international.

Je remets en scène ma collection de tapis afghans, je les assemble par exemple dans une grande installation qui peut réunir jusqu’à 100 tissages, titrée Le Grand Jeu en référence à l’expression popularisée par Rudyard Kipling, décrivant cette scène de rivalité militaire et économique qui s’ouvre entre l’Afghanistan, l’Inde, la Russie et l’Angleterre au XIXe siècle. Une version a été présentée au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris en 2013-2014, une autre à Beauvais au Musée de la tapisserie mais aussi à l’étranger, à la Biennale de Sao Paulo, à Lausanne, également en Allemagne. Les murs des musées sont entièrement recouverts de tapis, à l’image d’un grand marché oriental du XIXe siècle. J’agence et réorganise mes tapis en fonction du lieu où je les installe, cela créée de nouveaux dialogues, il peut y avoir plus de cartographie, parfois plus de portraits d’hommes politiques ou de motifs de guerre…

4. Pensez-vous que l’art doive refléter le climat politique et social contemporain ? Quel rôle peut-il jouer ?

M A : C’est une question piège puisque l’art reflète toujours le climat politique et social, pour moi c’est une évidence. Je fais partie des artistes convaincus qu’il faut se laisser imprégner par les désordres du monde contemporain. Il n’est pas possible de sortir de l’histoire et cela nous ramène aux tapis afghans et à leur époque de création. Les motifs qui les ornent sont conflictuels, nous les avons définis par ces mots dans le livre « Symétrie de guerre ». Ces motifs sont d’abord en conflit avec le tapis lui-même, avec son iconographie classique, ils sont en conflit avec le vendeur du tapis qui agit par rapport à des consommateurs, les soldats soviétiques qui voulaient ramener chez eux des souvenirs de guerre par exemple. On peut aussi souligner qu’ils sont rarement créés par la personne qui tisse le tapis. Et surtout, les sujets représentés sont le reflet de la situation d’abord coloniale puis postcoloniale du XXe siècle. L’URSS s’est effondrée avec le départ du dernier soldat soviétique d’Afghanistan et ces tapis reflètent la crise idéologique de la fin du XXème siècle. L’Afghanistan n’a ensuite jamais cessé d’être en guerre, en guerre civile, en guerre avec les USA, en guerre avec l’Europe et finalement la pièce présentée à Dijon reste d’une grande actualité aujourd’hui. La production contemporaine de tapis de guerre en Afghanistan ou au Pakistan est plutôt destinée au collectionnisme et les motifs n’ont plus la même orientation. L’ambiguïté d’origine a été remplacé par une littéralité du dessin. C’est une adaptation à une demande occidentale qui cherche des images simples pour illustrer une situation chaotique.

Lors de l’achat de cette œuvre nous nous sommes entendus avec Emmanuel Latreille, directeur du Frac Bourgogne à l’époque, sur l’ensemble iconographique qui constituerait la pièce : on peut voir une carte d’Afghanistan par exemple. Les tapis représentant les cartes du pays sont intéressants en ce qu’ils figurent les changements qui s’opèrent en fonction des conflits : des provinces ont été enlevées et d’autres rajoutées. Parfois ce sont les armoiries qui changent, elles aussi, et s’adaptent rapidement.

Par contre, les tapis portraits sont absents dans l’installation du Frac Bourgogne. C’est peut-être dommage. J’aurai pu choisir un tapis représentant le portrait du roi Amanullah Khan, qui a libéré l’Afghanistan des Anglais en 1919 pour ensuite réformer et occidentaliser son royaume à marche forcée. Les islamistes radicaux qui reprenaient le pouvoir dans le pays dans les années 1990 n’ont certainement pas saisi le sens ambigu de cette image.

Il faut savoir également que, contrairement aux idées reçues, en Afghanistan le tapis n’est pas traditionnellement un objet d’exportation, il répondait à une opportunité commerciale datant à peu près des années 1970 à la différence de l’Iran, de la Turquie ou du Caucase qui produisent des tapis précieux depuis le Moyen Âge. Jusque-là les pachtounes ou les tribus nomades turkmènes tissaient des motifs traditionnels pour un usage domestique. Les tapis destinés à l’exportation sont des créations récentes, liés à une situation économique particulière. Les tapis de guerre étaient pour une très grande partie réalisés dans des camps de réfugiés afghans à la frontière pakistanaise, à Peshawar. Les réfugiés très mal payés ont produit intensément pour pouvoir gagner de l’argent. L’ancienneté des tapis a aussi son importance et apporte une nette plus-value, ainsi la production est parfois orientée vers la copie de pièces anciennes.

J’allais, à Paris, à l’entrepôt des douanes rencontrer les importateurs de tapis et faire mes achats, j’ai le souvenir d’un marchand qui me proposait un tapis en me soutenant qu’il datait du XIXe siècle, alors qu’on pouvait y voir un hélicoptère tissé sur le champ de facture très classique. Le motif n’était pas bien grand mais soigneusement dessiné. Le tapis était magnifique, évidemment j’en ai fait l’acquisition.

5. Trente-deux de vos œuvres sont conservés au sein des collections des Frac, pouvez-vous nous dire quelle place ont joué les Frac dans l’évolution de votre carrière artistique ? Quel regard portez-vous sur ces institutions ?

M A : Mon travail avec les Frac a été tout à fait passionnant. Je ne parle pas des acquisitions qui ont lieu la plupart du temps en dehors des relations des artistes avec l’institutions et sont pilotées par les comités d’achat.

J’ai beaucoup travaillé avec les Frac dans le cadre de production ou de co-production d’œuvres avec des centres d’art ou encore la Biennale de Lyon par exemple. C’était un moment foisonnant ou nous étions animés par beaucoup de questions : Comment agir sur la société ? Comment s’adresser au public ? Ou présenter les œuvres ? Ce sont ces interrogations que l’on partageait à l’époque avec les directeurs de Frac (car il y avait peu de directrices dans les années 1990). Avec Olivier Chupin en Poitou-Charentes, par exemple, nous avons installé au Musée de Cognac une œuvre, le Salon de musique, produite au Frac et exposée avec des peintures flamandes anciennes… Ce sont des moments de réflexion et de partage sur la production et les œuvres bien avant de penser acquisition. Les Frac se comportaient comme des centres d’art. Avec Emmanuel Latreille, lorsqu’il était en Auvergne, nous avons découvert un lieu à Montluçon, le château de la Louvière, où étaient accrochées les œuvres d’un collectionneur des années 1920 et nous avons inventé un projet qui permettait de mettre en scène mes œuvres avec cette collection. On réfléchissait à l’exposition, à son contexte et au rôle social et politique de ce que nous étions en train de faire.

Puis, récemment, j’ai participé à une sélection d’anciens étudiants des beaux-arts, présentée dans le nouveau lieu du Frac Pays-de-la-Loire à Nantes, inauguré fin novembre 2021. C’est tout à fait symbolique que ce nouveau lieu du Frac ouvre en donnant une vitrine à la jeune création, c’est la marque de son utilité et de la constance de ces institutions au côté des créateurs.

* Symétrie de guerre de Remo Guidieri, Michel Aubry chez Sainte-Opportune, Bruxelles

Paru le 17/09/1997 | Broché 144 pages

Cet ouvrage est né d’une amitié entre un artiste musicologue et un anthropologue écrivain et de ce qui les a réunis autour de tapis afghans créés depuis l’invasion soviétique en 1979, diffusés d’abord comme souvenirs, parmi les militaires russes, puis en Occident depuis l’effondrement économique de l’ex-URSS en 1990.

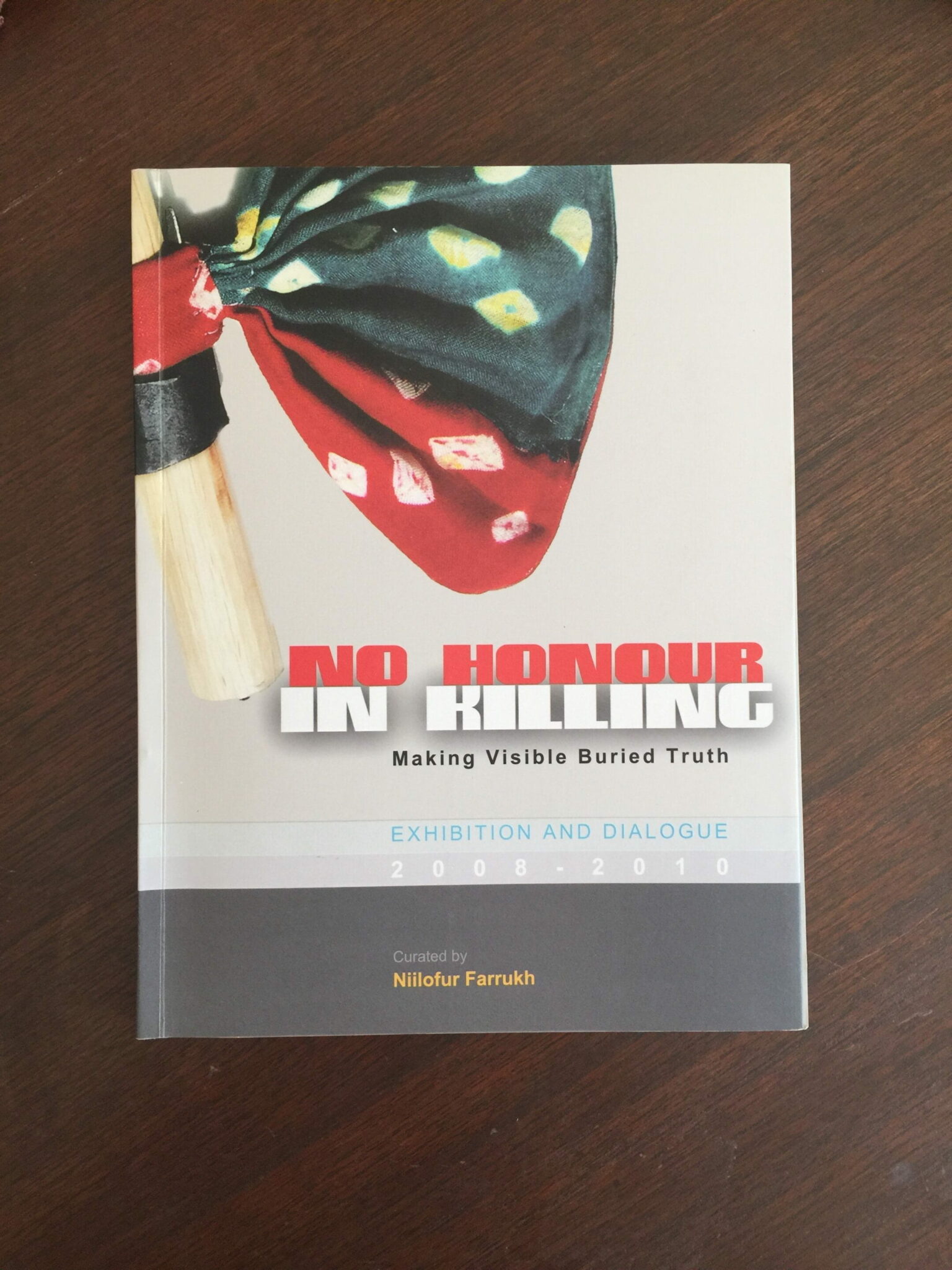

Récit d’ailleurs : Niilofur Farrukh, Pakistan

Critique d’art et fondatrice de la biennale de Karachi

1. Pourriez-vous vous présenter, ainsi que vos activités et votre sensibilité ?

Je suis critique d’art, commissaire d’exposition, autrice et interventionniste culturelle à Karachi, au Pakistan.

J’ai grandi dans une famille d’écrivains qui avait un goût prononcé pour les arts, particulièrement la littérature ourdoue. C’est à l’issue de mes études en art que j’ai pris la mesure du décalage entre la pensée intellectuelle enracinée dans la culture locale et le discours esthétique fortement influencé par des canons et théories « eurocentriques ». Cela a suscité chez moi de nombreuses interrogations et entraîné une quête de réponses, qui nourrit ma pratique critique depuis les années 1970. L’objet principal de ma recherche concerne l’impact socio-culturel de la perte épistémologique liée l’effacement de certaines connaissances du fait de la puissance coloniale. L’excavation de connexions interdisciplinaires oubliées dans la matrice culturelle et l’impact des idéologies politiques sur les récits artistiques constituent un de mes grand centre d’intérêt.

J’ai ressenti par moments que la connaissance et l’engagement strictement théoriques en art étaient inadéquats, n’offrant qu’une réponse léthargique à l’urgence du changement sociétal. La nécessité de me connecter avec le dynamisme de ce changement m’a poussée vers l’activisme social. Mon combat en ce sens dans un pays en plein bouleversement socio-politique (du milieu des années 1990 à 2016) a été une période exaltante, riche d’idées, et m’a offert l’opportunité de développer des compétences interventionnistes concrètes. Ma pratique critique s’en est retrouvée étendue pour embrasser la théorie, la recherche, l’expérience de terrain et l’activisme.

Une autre trajectoire qu’a emprunté mon travail est liée à la liberté d’expression dans le monde dans divers contextes politiques et sociaux. Le Pakistan a eu sa part de dictatures, qui ont soumis sa population à des politiques d’État autoritaires. Nombre d’entre nous y ont résisté en apprenant à naviguer sur ce terrain difficile sans compromettre leur message. Être membre du comité de la liberté d’expression au sein de l’AICA (l’association internationale des critiques d’art) depuis son ouverture m’a permis non seulement de consigner mes protestations, mais aussi d’étudier les dimensions socio-politiques globales de la censure et le rôle joué par les médias du fait de leur couverture d’information sélective.

Mes écrits se situent souvent au carrefour de l’art, de la société et de la politique. Mon premier livre Pioneering Perspectives (1) (Feroszons, Pvt, Ltd, 1996) mettait en lumière la pratique de trois artistes majeures, Sheherezade Alam, Meher Afroz and Nahid Raza face aux politiques antiféministes prises par le Général et dictateur Ziaul Haq. Ce travail a été une manière de documenter la contribution séminale de ces femmes dont les droits étaient menacés. Afin de revisiter l’histoire sombre des années 1970, une décennie durant laquelle le Pakistan a perdu son aile orientale et son premier ministre – le populaire Zulfiqar Ali Bhutto – qui a été exécuté, j’ai lancé un projet éditorial et d’exposition en collaboration avec Amin Guglee. L’exposition organisée à la galerie Amin Guglee présentait les œuvres de 51 artistes de différentes générations. Le titre du catalogue en est “ Pakistan : dix années radioactives : une histoire culturelle informelle des années 70” (2) c’est une tentative de préserver la mémoire de cette époque et des évènements à travers des interviews et des textes de quatorze témoins de cette époque.

Ce projet était très cher à mon cœur, parce qu’il m’a permis en quelque sorte de tourner la page vis-à-vis d’une décennie qui est restée largement irrésolue pour la nation Pakistanaise. Ma publication la plus récente est A Beautiful Despair- The Art and Life of Meher Afroz (3) (Le Topical, Pakistan, 2020). Cette artiste, qui est l’une des plus influentes au Pakistan, explore les problèmes liés à la décolonisation depuis plusieurs décennies. Je commente son oeuvre plus en détail dans une autre réponse ci-dessous.

J’ai eu le privilège de contribuer au livre Intersections of Contemporary Art, Anthropology and Art History in South Asia: Decoding Visual Worlds (4) (Palgrave Macmillan, 2019). Ce projet de recherche a été initié par la South Asian University à New Delhi. Il s’agit d’une cartographie exhaustive des dialogues critiques contemporains dans cette région. Collaborer avec d’autres penseurs sud-asiatiques m’a fait prendre conscience de notre histoire commune et des défis qui façonnent le récit courageux et primordial des nations indépendantes. J’ai participé à de nombreux évènements dans la région, en tant que commissaire d’exposition en Asie du Sud et Centrale puis en tant que commissaire pour le Pakistan à l’Asian Art Biennale du Bangladesh, la Tashkent Art Biennale et le Khatmandu International Art Festival. J’ai également fait partie du comité consultatif de la Colombo Ar.

J’ai également été invitée en 2016 à concevoir et organiser une conférence régionale de l’AICA soutenue par l’UNESCO à Colombo et intitulée « Unpacking Multiple Identities within Gender Based Art through Critical Writing ». Ce rassemblement solidaire entre critiques d’art, artistes et commissaires d’exposition d’Asie du Sud, d’Europe et d’Amérique du Nord a permis de dépasser les stéréotypes pour découvrir les combats et la résilience des femmes par-delà différentes géographies et cultures.

En tant que directrice de la Karachi Biennale (KB) que j’ai fondée en 2016, mon travail consiste à développer des stratégies visant à utiliser l’art et sa force transformative pour soigner les maux d’une ville fracturée par la violence et polarisée par la politique, créer du lien entre les gens et raviver les rêves, particulièrement chez les jeunes. Une partie de cet objectif a été atteint en installant des œuvres d’artistes pakistanais et du reste du monde dans des parcs publics, ou encore des sites de patrimoine pendant la biennale, afin d’attirer les gens hors de leur zone de confort et leur faire redécouvrir l’histoire, la diversité culturelle et la vitalité d’une ville de 22 millions d’habitants.

Les thèmes choisis à chaque édition sont ancrés dans la ville, la première Biennale de Karachi était centrée autour des « témoins », un mot qui évoquait le dilemme social de l’époque. Malgré la violence généralisée, la ville n’avait aucun témoin car les citoyens avaient peur de se manifester pour briser le silence car ils ne se sentaient pas protégés par la loi face aux répercussions auxquelles ils s’exposaient en témoignant. Ce thème a trouvé un écho chez de nombreux artistes internationaux, principalement ceux d’Amérique latine qui sont familiers de telles tensions sociales. La deuxième KB était centrée sur les perturbations écologiques dues à l’urbanisation rapide, la thématique se concentrait sur la perte des espèces d’oiseaux volant à basse altitude en raison des immeubles de grande hauteur, cela est devenu un point de départ pour une conversation plus large sur le changement climatique. La troisième Biennale en novembre 2022 portera le titre d’Art Hybride pour explorer l’importance de la croissance technologique et de l’improvisation dans les pays en développement et comment les innovations technologiques entraînent la quatrième révolution industrielle (4IR).

Une solide programmation éducative avec des ateliers d’art et un dialogue sur la thématique accompagne chaque biennale et le KB Critical Knowledge Lab avec des tables rondes et des séminaires s’engage dans l’échange critique et la documentation. Pour exploiter le pouvoir transformateur de l’art, pour connecter les gens les uns aux autres et raviver les rêves, KB installe des œuvres d’art de qualité muséale dans les parcs publics et les sites patrimoniaux.

.( 5)

2. Vous vous présentez en tant qu’interventionniste culturelle. Pourriez-vous expliquer ce que cela signifie, et quels sont vos sujets de réflexion et de lutte favoris ?

Un interventionniste culturel est une personne qui conçoit et met en œuvre des stratégies proactives, afin de surmonter les défis et faciliter le changement. La plus grande partie de mon travail a été d’essayer de comprendre les transformations sociales et comment l’héritage colonial a abouti à une identité fracturée par la désignation comme « étranger » des langages, traditions et institutions locales. Les interruptions dans la gouvernance démocratique et les négligences du processus de décolonisation ont pris une part importante dans la lutte pour l’indépendance, le peuple s’est responsabilisé et les citoyens ont pris de plus en plus d’initiatives.

Mes interventions ont été pour la plupart discursives et curatoriales. Quand j’ai commencé à écrire pour de grands médias, Daily Dawn – le journal anglophone le plus lu – m’a donné une rubrique dans son édition du weekend et m’a plus tard invitée à écrire dans ses pages Opinions. J’ai été associée à Newsline, l’un des mensuels progressistes du Pakistan, dirigé par sa courageuse rédactrice en chef. J’ai profité de cette opportunité pour susciter des échanges sur la mémoire

culturelle collective, la réhabilitation de la connaissance perdue et la création d’un espace propice aux discours critiques.

Peu après 2000, j’ai rejoint trois collègues –les critiques d’art Amra Ali and Rumana Hussain et le designer graphique Sabiha Imani – pour fonder NuktaArt, qui est la seule revue d’artcontemporain au Pakistan. J’ai été rédactrice pendant les dix années où elle a été en circulation, NuktaArt a offert une plateforme aux critiques et chercheurs du pays, et a trouvé de nombreux échos dans d’autres pays en voie de développement. Nous nous sommes alors engagés dans des conversations spécifiques à notre positionnement, souvent jugées trop éclectiques par les revues d’art occidentales.

Mes communications dans le cadre de séminaires, congrès et autres forums organisés dans le monde au cours des vingt dernières années ont principalement eu pour objet de dénoncer la lecture médiatique problématique de l’extrémisme islamique comme étant attaché à tous les Musulmans. J’illustre souvent mes arguments avec les œuvres d’artistes contemporains pakistanais, afin de faire entendre des voix créatives s’opposant à l’interprétation orthodoxe de la religion : Imran Qureshi, Durriya Kazi, Mariam Agha, Amin Rehman, Amean J, Nausheen Syed ou Abdullah Syed par exemple. Les œuvres de ces artistes soulignent par exemple la violence vécue par les citoyens, dont la résistance se voit menacée quotidiennement d’attentats-suicides au Pakistan. Le cadre de ces communications au sein d’institutions à Stockholm, Sydney, Toronto, Sao Paulo ou Asunción ont ouvert un espace propice aux échanges dans des pays qui n’ont autrement aucun accès à des récits alternatifs sur le sujet.

Je suis en train en ce moment même d’organiser avec mes collègues de l’AICA une série de wébinaires intitulée Ruptured Histories: Critical Exchanges on Issues of Decolonization. Ces échanges s’intéresseront à l’esclavagisme, au racisme, aux manifestations de défiance populaire tels que le mouvement Black Lives Matter, ou encore au déboulonnage de statues de figurants des héros coloniaux tristement célèbres. Il s’agira aussi de détricoter le rôle des musées et de l’université dans la promulgation du discours colonial, puis de proposer des projets de décolonisation à travers le monde. Le but n’est pas seulement d’aborder au cœur de ces discussions les dommages épistémologiques faits aux anciennes colonies, mais plutôt de rechercher comment les nations colonisatrices ont été les cibles d’un récit historique tronqué : la vénération de la conquête globale tout en minimisant, de manière délibérée, les atteintes aux droits humains et l’appropriation illégale de ressources qui l’ont accompagnée. Le bilan humain dû à cette « violence épistémologique » – un terme inventé par le chercheur Gayatri Spivak, une figure de proue des études postcoloniales – est le fruit de politiques coloniales, qui ont causé une fracture sociale et une rupture civilisationnelle irrévocables. Ce projet se conclura par la tenue d’un séminaire dans le cadre de la troisième édition de la Karachi Biennale en novembre 2022, qui réunira des critiques et activistes afin de mieux comprendre cette histoire complexe.

En tant que commissaire d’exposition, un des projets les plus bouleversant de ma vie a été l’exposition ‘No Honor in Killing, Making Visible Buried Truth’ que j’ai initié en réponse à la perpétuation d’un crime particulièrement horrible de violence sexiste où des femmes ont été enterrées vivantes pour punir leur transgression. L’exposition a commencé avec quinze artistes et s’est terminée avec trente-cinq artistes au cours des deux années (2008-2010) ou elle a été montée et montrée à Jamshoro, Khairpur, Islamabad, Lahore et Karachi. L’exposition était une manière proactive de conserver la mémoire de ce crime à travers les médias afin de s’assurer que justice soit rendue aux victimes. Le titre provocateur dénonçait la notion de meurtre au nom de l’honneur, qui est une pratique courante pour justifier la violence faite aux femmes. La stratégie curatoriale a consisté à étendre la portée de cette manifestation au-delà des cercles de l’art, afin d’atteindre des audiences populaires en faisant tourner l’exposition dans cinq villes, petites et grandes, du pays, Khairpur et Hyderabad sont situées dans le Sindh où nombre de ces crimes sont commis. Les communautés locales et activistes utilisaient alors l’art pour dialoguer et faire réfléchir sur les multiples facettes de la patriarchie profondément enracinée.

Ce projet a suscité un débat considérable, même si l’itinéraire initialement plus long a dû être abandonné en raison de menaces terroristes partout dans le pays. L’exposition a toutefois réussi à obtenir une couverture médiatique et à questionner le crime dans les médias imprimés et électroniques pour appuyer l’appel national à la justice pour les victimes et à exiger une loi pour qualifier ces crimes de « féminicides ». La loi sur la protection des femmes a été adoptée plusieurs années plus tard.

Les tensions entre l’Inde et le Pakistan ont toujours été une source d’inquiétude pour les citoyens. J’ai co-assuré le commissariat de l’exposition Flags of Peace en soutien à une initiative de paix. Afin de réagir à une atmosphère proche de la guerre, des citoyens ont pris le problème à bras le corps en organisant une conférence pour la paix, qui a rassemblé des activistes, universitaires, écrivains et artistes indiens et pakistanais pour exiger que leurs dirigeants politiques reprennent les négociations. Flags of Peace a eu lieu dans l’espace improvisé du hall du Beach Luxury Hotel, qui a accueilli le forum en 2003. Flags of Peace exposait des œuvres textiles réalisées par des artistes venant des deux pays pour inspirer de nouvelles interprétations du drapeau, un symbole national malmené par les hyper-nationalistes et exploité en période de conflit.

3. Comment décririez-vous de la scène artistique pakistanaise aujourd’hui ?

C’est une scène relativement petite, mais dynamique. Les pionniers du modernisme ont insufflé une nouvelle direction pour les arts plastiques dans les années 1940, peu après l’Indépendance. Des figures telles que Ali Imam et Shakir Ali entre autres, ont été fondamentaux pour la popularisation de l’art moderne au Pakistan.

L’État a apporté son soutien aux arts plastiques au cours des premières décennies, mais n’a pas été capable de le maintenir. Ce sont donc des professionnels de l’art et des philanthropes qui ont pris le relai de cette responsabilité en créant des écoles et fondations privées. En l’absence d’institutions publiques effectives sur tout le territoire, telles que des centres d’art régionaux, des musées ou des galeries nationales, la scène est rapidement et résolument devenue celle du marché. Aujourd’hui, Karachi abrite le plus grand nombre de galeries après New Dehli et Mumbai en Asie du Sud. Pour redresser ce déséquilibre, des initiatives privées comme la Karachi Biennale, la Lahore Biennale et le Public Art Festival, parmi d’autres, ont créé des espaces d’expérimentation pour l’art, et invitent des publics hors de la galerie.

Les femmes ont joué un rôle pivot en tant qu’artistes, enseignantes et critiques d’art. Elles dominent la scène artistique depuis ces trois dernières décennies et leurs contributions ont été cruciales à sa construction, sa consolidation, et son maintien.

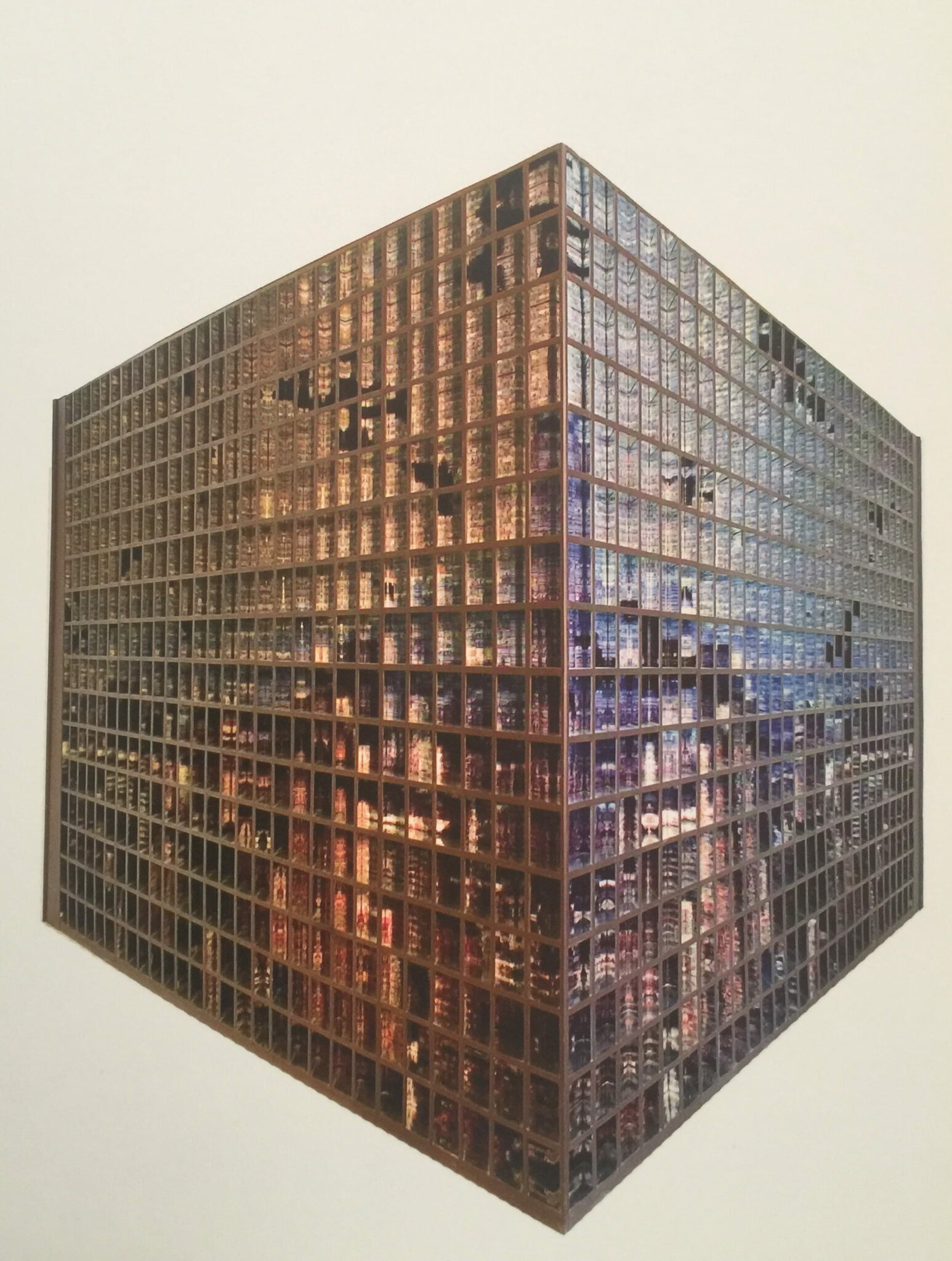

Alors que les artistes continuent de répondre aux développements de l’art global, le Neo-Miniature – un mouvement national inspiré par la peinture miniature Mughal – a aussi émergé au Pakistan au cours des vingt dernières années. Il a initialement été développé autour d’une technique basée sur des travaux bidimensionnels, mais l’esthétique et l’histoire de cette tradition évoluent aujourd’hui vers la création d’installations hybrides. Les représentants de ce courant – Shahzia Sikander, Imran Qureshi et Ayesha Khalid – l’ont poussé dans une direction expérimentale. En plus de leur exploration historique, certains artistes travaillent à l’aide de technologies de pointe. Rashid Rana figure parmi les pionniers dans ce champ. La performance est enfin devenue un genre populaire, sous l’impulsion des projets du commissaire d’exposition Amin Gulgee.

Si les artistes développent depuis les années 1980 un art de résistance contre les régimes dictatoriaux, leur travail se focalise plus récemment sur la violence, le conflit, les problèmes de genre, les droits humains et les questions environnementales sous le prisme de leur expérience personnelle. Il y a aussi des artistes qui posent un regard critique sur les enjeux liés à l’urbanisation, au carrefour des droits fonciers et de son développement effréné.

Au cours des soixante-quinze dernières années de l’existence du pays, la scène de l’art est devenue diverse et accessible dans des villes de tailles modestes à partir des épicentres, grâce notamment à une plus grande éducation artistique. Elle est aussi de plus en plus connectée globalement et de l’art pakistanais peut désormais être vu dans des musées majeurs, mais aussi des biennales, des foires et des maisons de vente aux enchères aux quatre coins du monde.

5. Y-a-t-il une œuvre d’art, un artiste ou une exposition que vous aimeriez nous présenter ?

J’aimerais vous faire découvrir Meher Afroz, l’une des artistes les plus importantes de sa génération au Pakistan. Je suis sa pratique depuis plusieurs décennies. Mon livre A beautiful Despair- the Art and Life of Meher Afroz retrace son histoire en tant qu’émigrée arrivée à Karachi depuis Lucknow en Inde il y a un demi-siècle, une expérience qui résonne avec celle de nombreux pakistanais ayant pris part à l’exode suivant l’Indépendance. Une certaine nostalgie culturelle traverse sa pratique, à travers une palette raffinée bien que maussade, et des textures laborieusement confectionnées qui viennent tisser tout en douceur des récits figuratifs à partir de textes. Son œuvre réfléchit le bilan humain de décisions politiques qui divisent les communautés, et plus avant le peuple se reconstruisant en nation, et la perte de continuum culturel. En fine observatrice de la société, elle traduit parfois la violence et les conflits qui ont éclaté récemment dans son pays et le reste du monde au crochet, dans un vocabulaire relevant de la broderie, de la couture et du reprisage – une manière de faire écho aux pratiques introspectives du soufisme assimilant au labeur intensif la prière et la spiritualité. Les textes en ourdou dans l’art de Meher Afroz vont du graffiti politique à la poésie classique, une manière aussi de connecter le « maintenant » à l’intemporel à travers la tradition du mot écrit. Largement reconnue dans son pays et faisant partie de la plupart des collections au Pakistan, son œuvre n’a pas encore trouvé un public à l’étranger capable de mesurer et comprendre son importance.

6. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux Fracs et aux professionnels de l’art en France ?

Au Pakistan, nous ne sommes pas familiers de la scène artistique contemporaine française, du fait principalement de la barrière de la langue, qui limite le flux d’informations et d’idées. L’Alliance française de Karachi pourrait opérer ce pont dans le bel espace de sa galerie, mais elle n’expose de fait que très rarement des artistes français.

Je viens souvent à Paris pour assister aux réunions de l’AICA, et lors de mes visites d’exposition, je me dis que ce serait formidable de montrer tous ces artistes intéressants au Pakistan.

Je me rappelle avoir vu la rétrospective d’Orlan au Palais de Tokyo, ce qui m’a permis plus tard de présenter cette artiste dans le cadre de la première édition de la Karachi Biennale en 2017, auprès de Yoko Ono et Michelangelo Pistoletto. En septembre dernier, Amin Gulgee et Dominique Malaquais ont présenté la performance collective This Is Not Your El Dorado à Paris. Ces deux projets sont nés d’amitiés et de réseaux personnels. Un échange plus régulier et robuste avec les institutions françaises reste une nécessité.

Propos traduits de l’anglais par Violaine Boutet de Monvel

Diaporama

God is design est une vidéo d’animation de 4 minutes 8 secondes construite à partir de plus de trois mille dessins noirs sur fond blanc. Les motifs

ornementaux s’entrelacent, entrecroisant symboliquement plusieurs types de référence : les trois grandes religionsmonothéistes (le judaïsme,

le christianisme et l’islam), un schéma de la cellule humaine, des éléments graphiques occidentaux et orientaux. Le tout se déroule au rythme d’une musique de Sylvia Occougne, forte et enivrante. La vidéo a été réalisée par l’artiste en 2005, quelques années après avoir quitté New York en raison de l ’ambiance difficile suivant les attentats du 11 septembre 2001.

Adel Abdessemed, né le 2 mars 1971 à Constantine (Algérie), est un artiste franco-algérien qui utilise plusieurs techniques dont le dessin, la vidéo, la sculpture et l’installation. Il vit et travaille à Paris après avoir quitté l’Algérie pendant la décennie noire. La violence et la force des événements historiques nourrissent son travail artistique.

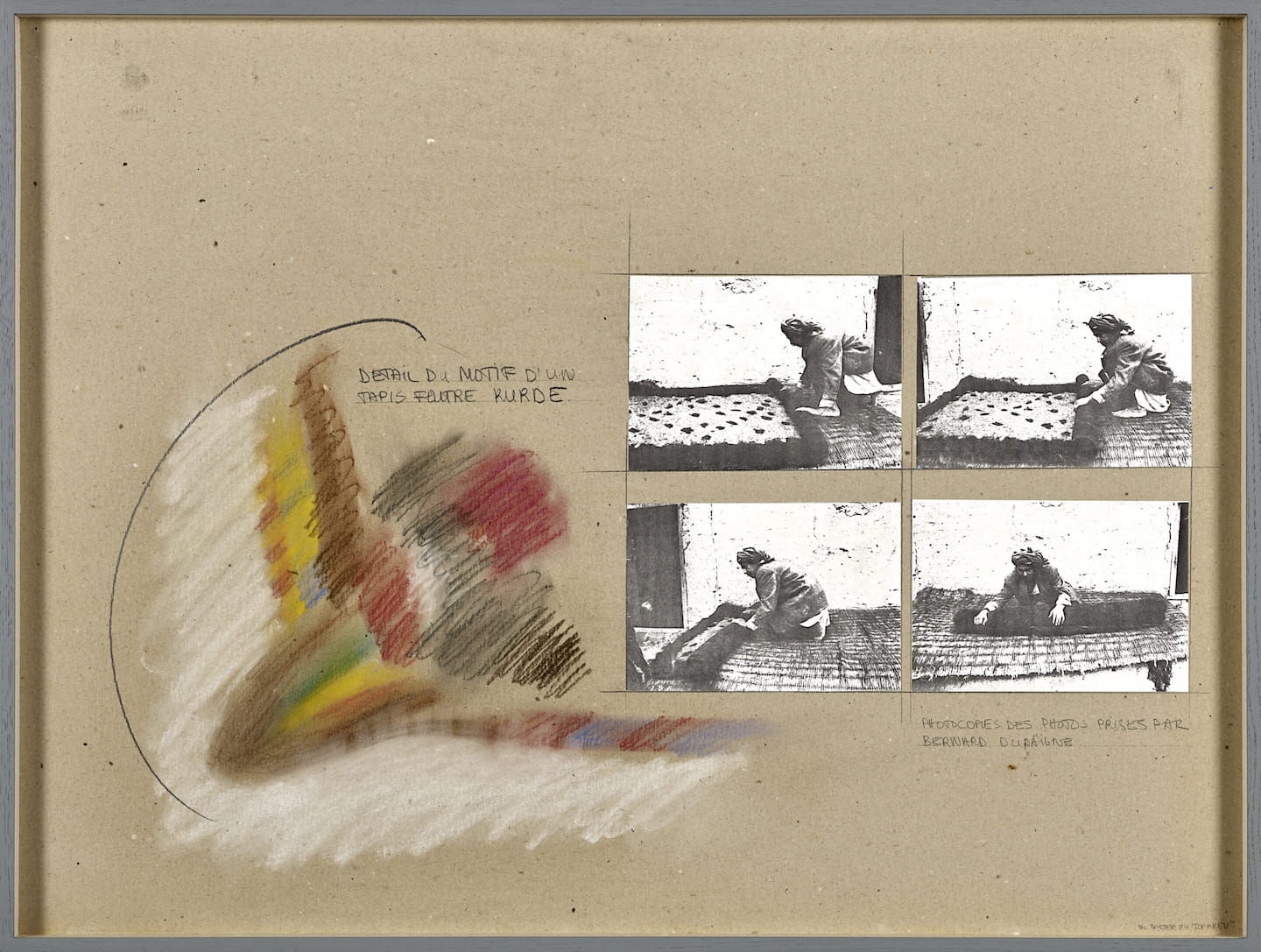

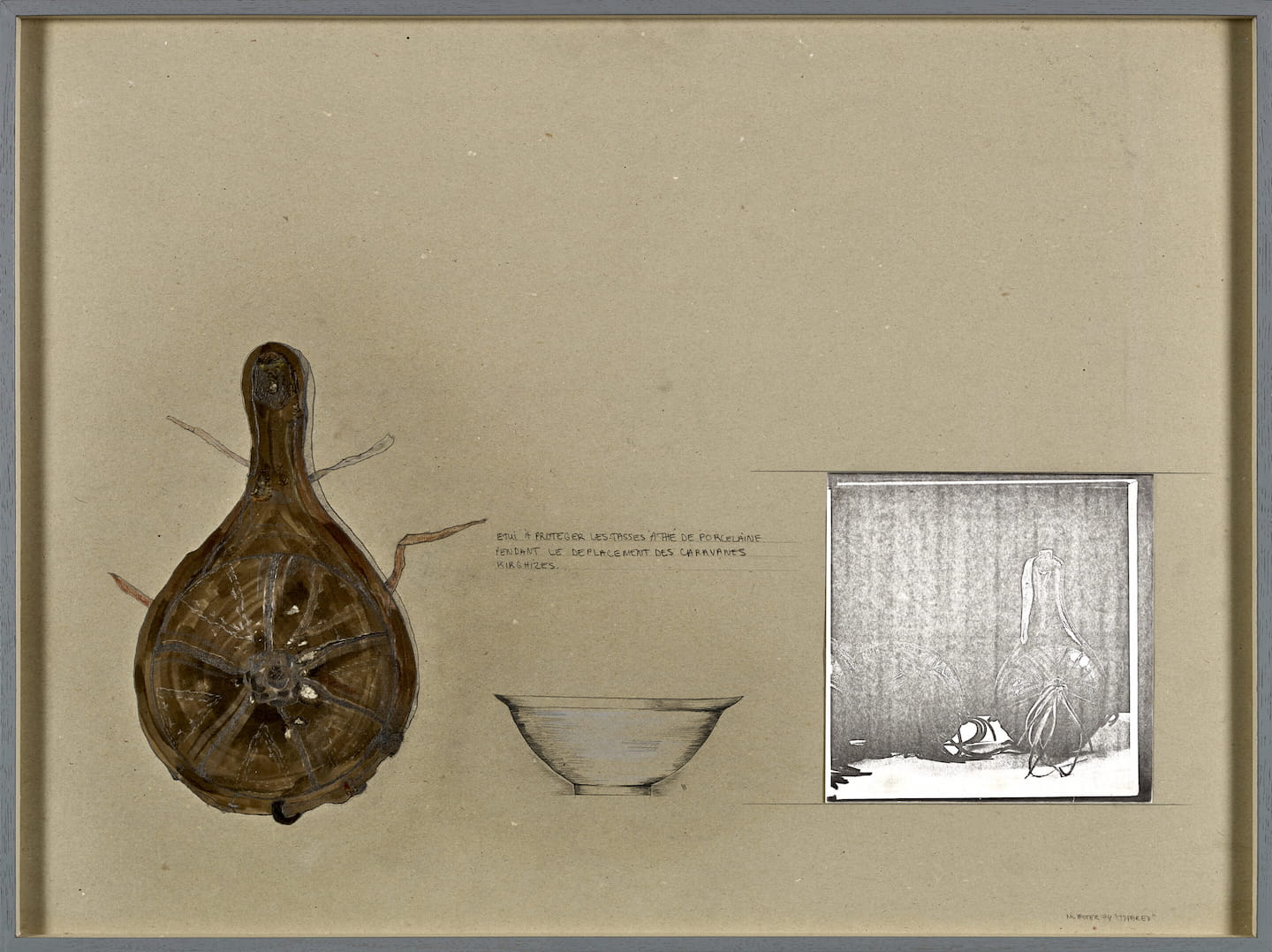

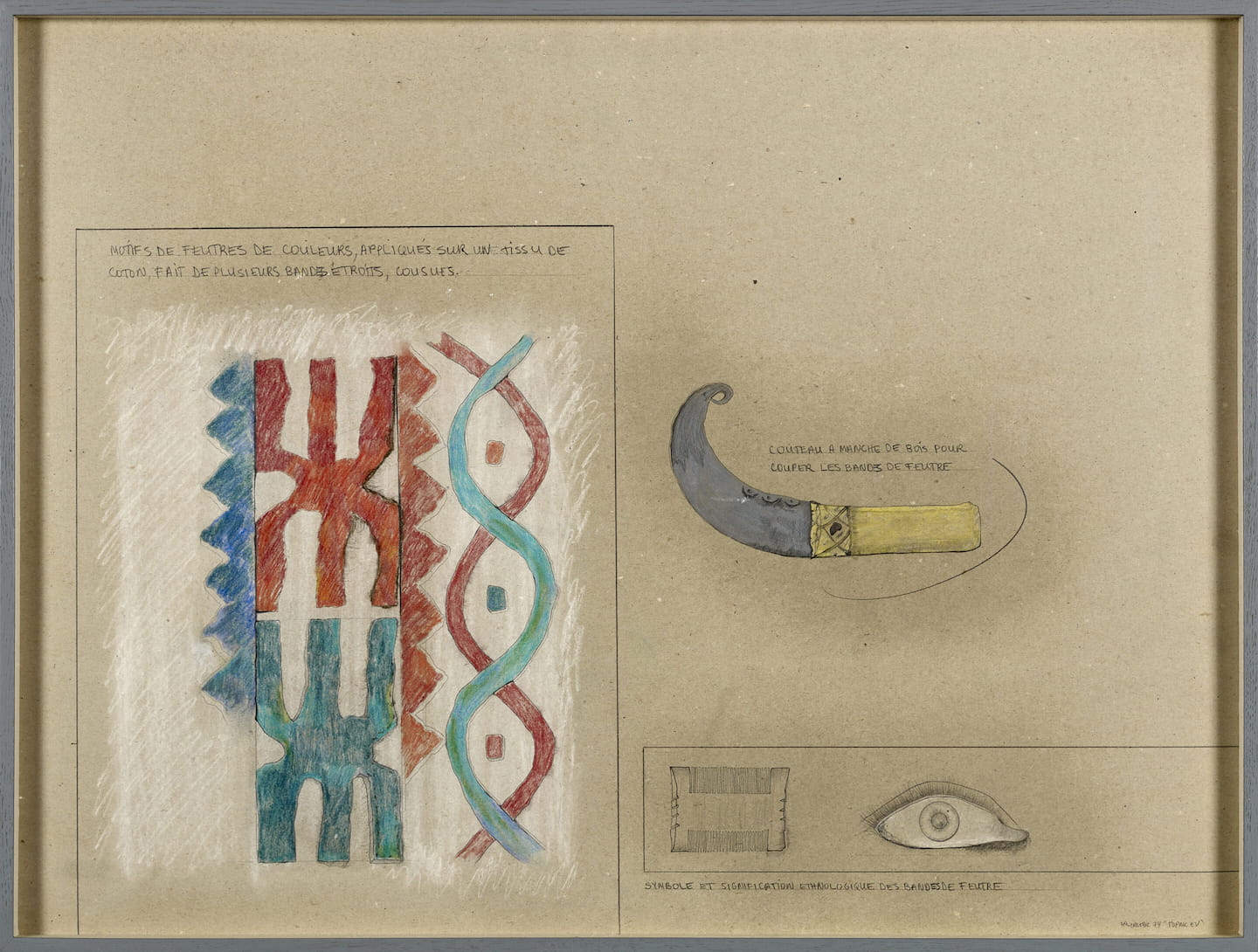

D’origine turque, née au Caire en 1938, Nil Yalter s’installe à Paris dès 1965 où elle commence par faire de la peinture abstraite.

À partir des années soixante-dix, marquée par les nombreuses luttes politiques de l’époque, son travail opère un tournant « documentaire » avec des considérations sociales, anthropologiques et ethnographiques. Elle s’exprime aussi à travers de nouveaux matériaux et crée une oeuvre hybride, mêlant la peinture, le dessin, la photographie, la vidéo, le collage, mais aussi la performance et l’installation.

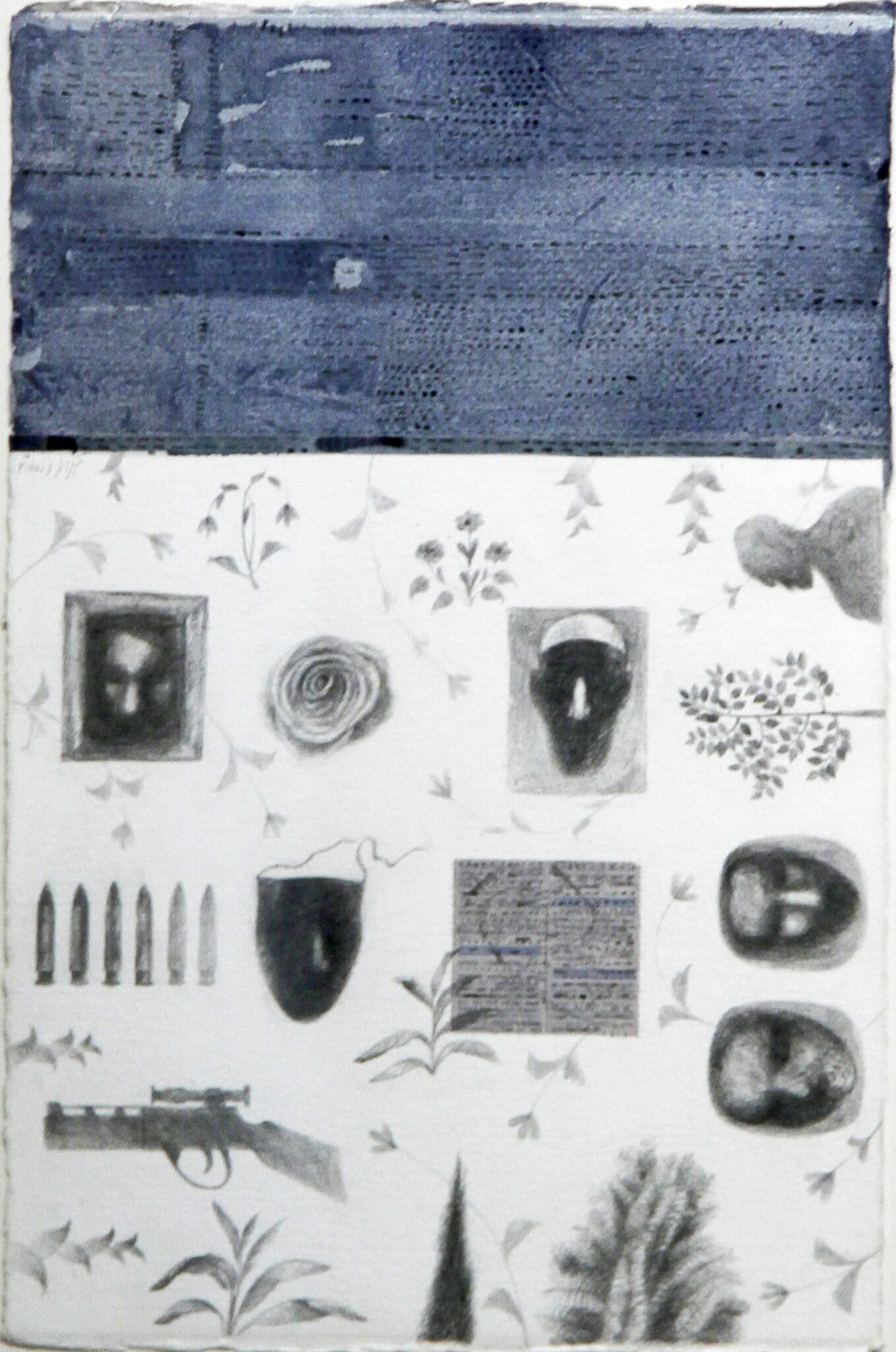

Ces quatre collages, acquis par le Frac Lorraine en 2015, font à l’origine partie d’une oeuvre plus large et magistrale intitulée Topak Ev (« la maison ronde » en turc). Autour d’une yourte (habitat traditionnel du nomade d’Asie centrale), l’artiste a conçu des compositions de collages et de dessins (dont ceux exposés). Ces oeuvres se réfèrent à des traditions des nomades. Ce travail représente symboliquement les formes contemporaines de l’exil. Avec lui, on voyage dans l’Altaï ancien en Sibérie, au Kurdistan en Irak et au Kirghizistan en Asie centrale.

Raeda Saadeh est née en 1977 à Umm Al-Fahem en Israël. Elle est diplômée de l’Académie Bezalel Arts and Design de Jérusalem et a étudié un an à New York à l’Ecole d’Arts visuels. Elle vit et travaille aujourd’hui à Jérusalem. Elle est à la fois photographe, vidéaste, performeuse et réalise aussi des installations. Depuis 1996, elle explore à travers ses oeuvres les questions transversales de l’identité, notamment celle de la femme palestinienne

Le titre, Vacuum, peut se traduire de l’anglais soit par « vide », soit par « aspirateur » dans « vacuum cleaner ».

L’oeuvre joue sur ce double sens : la projection montre d’un côté, un désert montagneux, et de l’autre, Raeda Sa’adeh en train d’aspirer la poussière de ce paysage, tâche absurde et infinie. L’artiste palestinienne en rupture avec la tradition, vivant en Israël, montre ainsi métaphoriquement le « vide » et le manque de sens de la place qui est dévolue traditionnellement aux femmes dans la société. Elle se donne aussi à voir « prêchant dans le désert » en utilisant les seuls moyens mis à disposition des femmes. Le Frac Lorraine a acheté Vacuum à l’artiste en 2010.

Shirin Neshat, née en 1957 à Qazvin en Iran, est une artiste vidéaste et photographe iranienne qui vit à New York. La place des femmes au Moyen-Orient, les changements culturels, les rapports entre Orient et Occident, et la religion sont des thèmes centraux dans son travail.