FOCUS³ - FRAC RÉUNION

Édito – Béatrice Binoche, Directrice du FRAC RÉUNION

Depuis 2015, les trois volets du projet artistique et culturel du FRAC RÉUNION « Phénoménologies du monde » se déploient autour de l’observation et de la description des phénomènes sociétaux et des civilisations en considérant les origines, les carrefours et les nouveaux paradigmes en lien avec le territoire. Le décloisonnement est à l’œuvre et s’insinue partout : la collection s’ouvre sur des œuvres du bassin de l’océan Indien et considère les scènes africaines, asiatiques et ultramarines. Les expositions, les résidences, les projets se déclinent au-delà des arts plastiques et s’ouvrent au design, à la poésie, à la mode, au numérique, à la botanique. Les projets se déplacent et les expositions se font itinérantes à Maurice, à Madagascar, et très bientôt en France continentale au CCC OD (Centre de Création Contemporaine Olivier Debré) de Tours et à la Friche la Belle de mai à Marseille. Des partenariats et des réseaux se tissent de par le monde, avec une attention soutenue pour les programmes initiés sur les territoires des Suds. Le FRAC RÉUNION est partenaire de la Biennale de Casablanca depuis 2018 et depuis 2022 de la Biennale de Kochi-Muziris.

La collection du FRAC s’articule autour de plusieurs ensembles significatifs. Les premières œuvres de la collection regroupent des œuvres de grands maîtres modernes du XXe siècle. Une seconde période débute avec l’achat d’œuvres signées par des artistes de Maurice, ainsi que des artistes indiens et réunionnais. Puis, à la fin des années 2000, la collection s’ouvre aux territoires africains et commence à intégrer de nouveaux médiums tels que la vidéo ou l’installation. Très récemment, par l’acquisition d’œuvres d’artistes ultramarins, le FRAC RÉUNION entérine une volonté affirmée de créer des passerelles et de faire résonance aux œuvres d’ici et d’ailleurs, aux problématiques partagées.

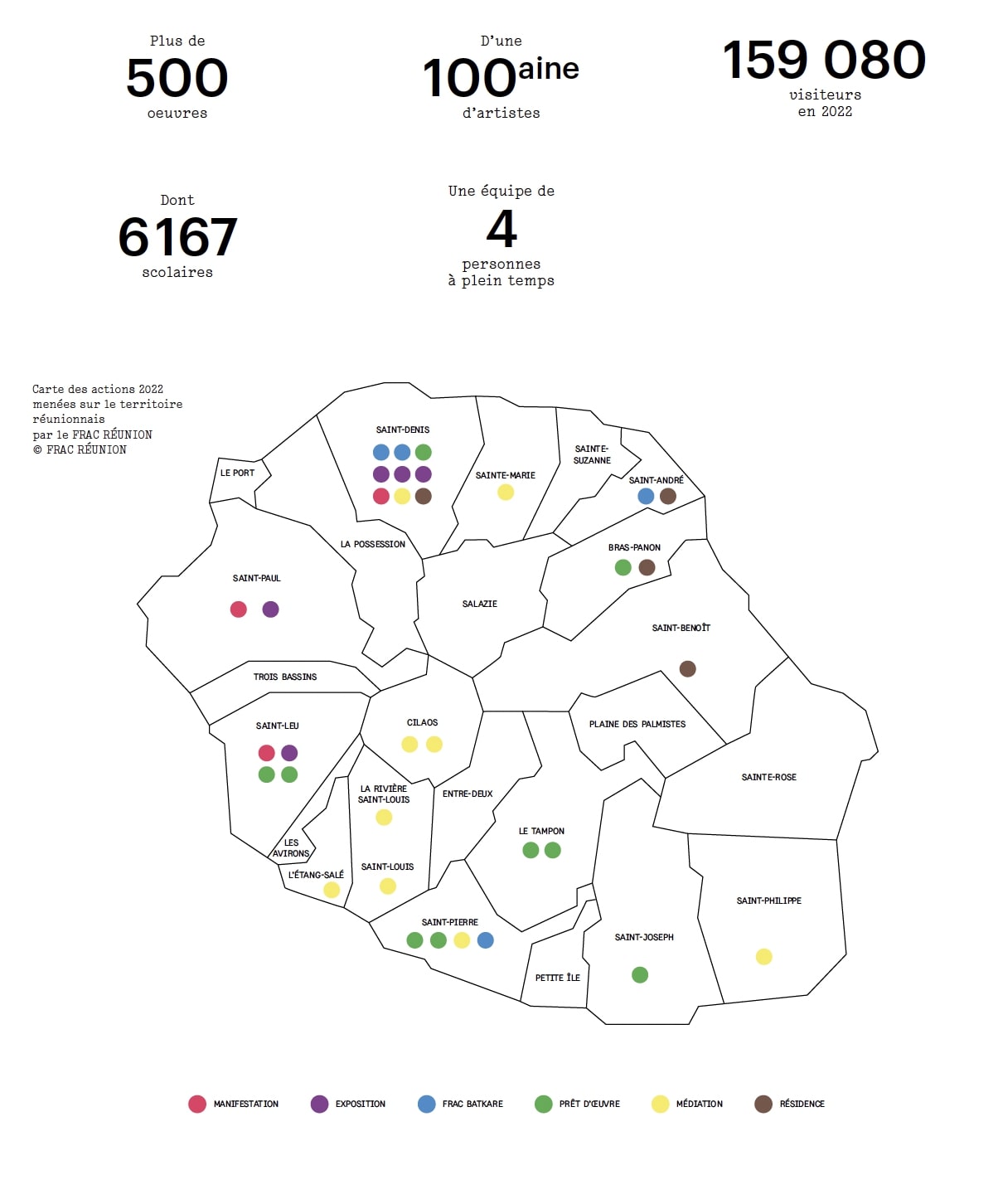

Cette collection, riche de plus de 500 œuvres, est diffusée sur le territoire, conformément à l’engagement de tous les FRAC et de leur labellisation. Une fermeture administrative de la Maison du FRAC — ordonnée en 2020 — a contraint l’institution à repenser son déploiement sur le territoire. Cette réflexion a permis la conception d’un container itinérant nommé Frac Bat’ Karé, conçu comme une salle d’exposition et portant les mêmes exigences (cimaises, parquet, climatisation, éclairages qualitatifs, etc.). Y ont été présentées des expositions monographiques d’artistes invités, des expositions de collection comme des accrochages mixtes. Le container peut aussi bien circuler dans les grands ensembles scolaires, que sur le parvis d’un théâtre ou dans un centre de loisirs et de vacances. Le container est la promesse pour le tissu territorial d’une présence des arts visuels dans les quartiers prioritaires. Grâce à lui, le FRAC développe sa présence sur les communes de l’île et intensifie ses rapports avec les acteurs territoriaux.

Outre les expositions pensées pour le dispositif Bat’ Karé, le FRAC propose des expositions dans les bibliothèques universitaires des deux campus universitaires de l’île, abondamment fréquentées par un public estudiantin et donc déterminant en termes de sensibilisation des publics. Le FRAC RÉUNION a noué des partenariats avec de nombreux acteurs culturels, ce qui lui permet de mettre en place des expositions à l’Artothèque, dans des lieux patrimoniaux, des centres d’art, des lieux dédiés à la diffusion, une classe CHAAP, un centre culturel, etc. La variété des publics croisés vient donner un nouveau souffle aux propositions qui sont faites.

En 2021, la Région Réunion et l’État ont permis au FRAC RÉUNION de repenser son jardin minéral et de le végétaliser avec une ambition botanique, patrimoniale et artistique. Ce nouveau jardin a donné au public la possibilité de revenir sur le site historique qu’est le domaine de la Maison dite « Bédier » en même temps que de renouer avec la structure, les artistes et les œuvres. En effet, le jardin, inauguré en 2022, comprend des œuvres de la collection, un jardin d’artiste et une collection d’essences végétales, tous valorisés par des cartels porteurs de QRCode et une plateforme numérique (https://www.fracreunion.fr/jardin).

Outre les expositions, le FRAC RÉUNION développe des actions de médiation ludiques et créatives. Un jeu de rôle réalisé par l’artiste Tatiana Patchama circule dans les écarts de l’île (quartiers éloignés des zones urbaines) depuis 2021. L’autrice et chanteuse lyrique Sabine Deglise déploie une médiation contée, chantée et clamée intitulée Les Héros de Fosso à partir de la série African Spirits du photographe Samuel Fosso. Elle présente en juin, à l’occasion des Rendez-vous aux jardins, une visite guidée musicale du jardin-collection. Un premier Escap’art a été imaginé en 2023 par Tatiana Patchama et Thierry Plante dans le quartier marqué par l’usine sucrière transformée en musée de société.

Le FRAC a fait le choix de faire appel aux jeunes diplômés de l’École supérieure d’art de La Réunion pour constituer une équipe de médiation indépendante et souple leur permettant de poursuivre leurs projets artistiques tout en s’assurant d’un revenu alimentaire sans les éloigner de l’écosystème des arts visuels. Cette équipe de médiation se voit proposer des opportunités de montée en compétences grâce à des formations ou des missions spécifiques.

Le FRAC RÉUNION accueille également de jeunes artistes en résidence. Avec le titre d’artiste-associé qui permet la collaboration avec un artiste dans la durée, nous travaillons dans le détail sur les moyens nécessaires à la production, à la diffusion et aux actions d’éducation artistique et de démocratisation culturelle. Brandon Gercara – artiste associé.e au FRAC depuis 2021 – est un·e partenaire privilégié·e qui participe à la réflexion inclusive que nous tentons de mener dans tous les domaines, et particulièrement dans celui de la médiation.

Les droits culturels se trouvent au cœur des préoccupations du FRAC, et avec eux, une volonté d’inclusivité et d’accessibilité. Très bientôt, le site internet du FRAC RÉUNION sera également disponible dans une version créole. La place du créole, langue maternelle de 80% de la population de l’île, s’exprime dans la politique éditoriale du FRAC RÉUNION. Relancées en 2015, les éditions du FRAC RÉUNION proposent des catalogues trilingues (français, créole, anglais). Depuis peu, une nouvelle collection « les cahiers du FRAC RÉUNION » accueille une variété de propositions allant de textes critiques, de recherches, ou de médiations, avec la volonté de constituer des archives et de garder des traces.

Dans la zone océan Indien, le FRAC RÉUNION entend déployer un vaste programme de coopération avec divers partenaires comme l’Inde, Maurice, Madagascar, Zanzibar, le Mozambique ou encore les Comores. Ce programme pluriannuel a pour ambition de lier davantage nos connaissances, nos pratiques, nos institutions et les artistes afin d’affiner les contours de ce qui nous lie et nous différencie, ce qui nous est commun et ce qui nous sépare ; réinventer une carte du lien dans cette zone aux histoires plurielles. Le FRAC RÉUNION mène donc de front deux grandes ambitions : s’inscrire dans le bassin géographique de la zone océan Indien par des collaborations, des axes de recherche et de création, mais aussi donner aux artistes de la scène réunionnaise les mêmes chances et opportunités que celles dont bénéficient les artistes installés sur le sol de la France continentale.

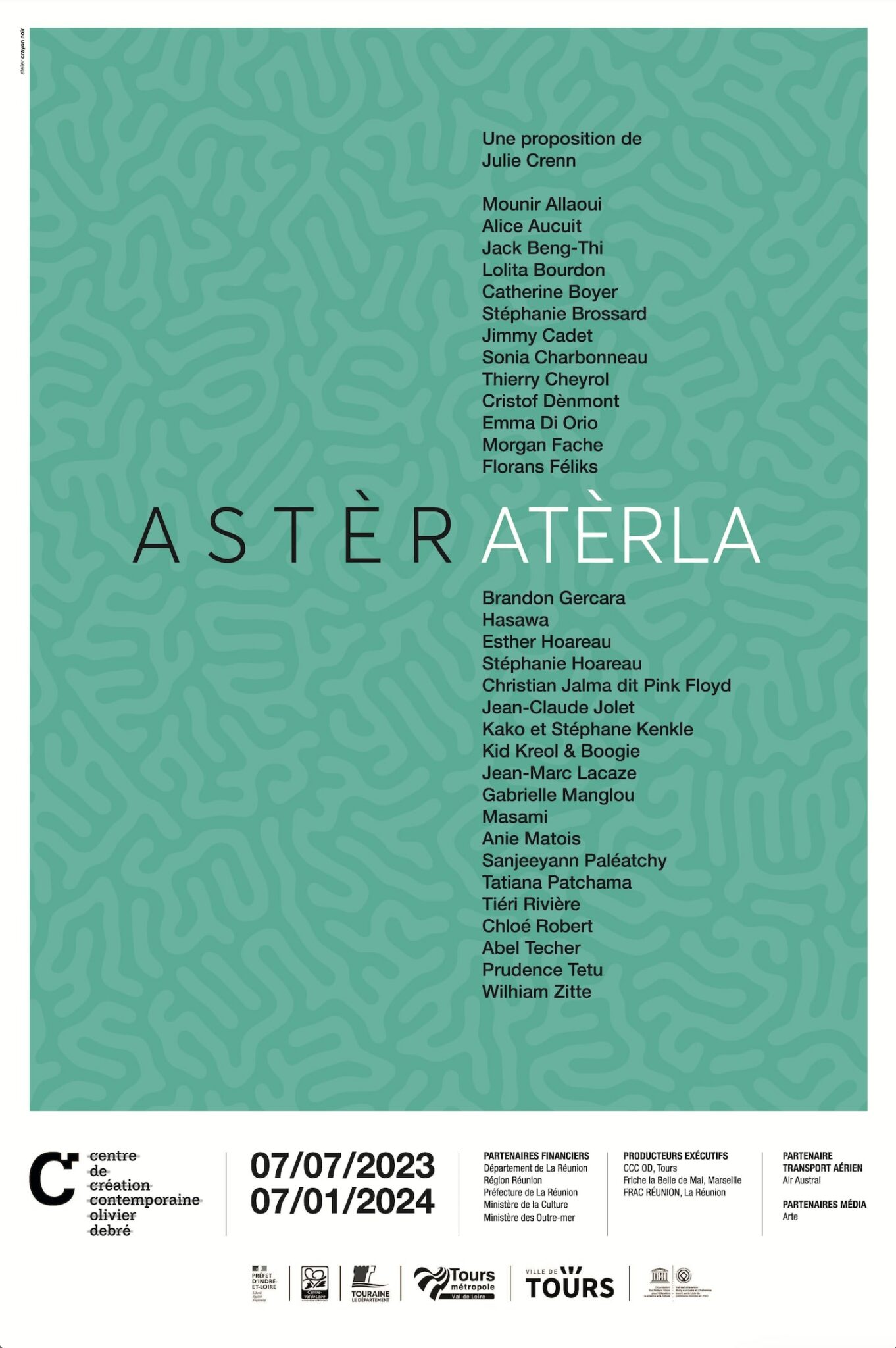

À l’heure de la signature du pacte de visibilité des Outre-mer, l’exposition Astèr Atèrla – qui va présenter le travail d’une trentaine d’artistes réunionnais.es au CCC OD de Tours en juillet 2023 – apparaît essentielle. Sur le fond, confronter les artistes réunionnais·es, leurs œuvres, à un public averti, donner à voir ailleurs les esthétiques et problématiques travaillées sur cette île est indispensable à la construction d’un parcours artistique. Sur la forme, il était absolument nécessaire d’échapper au regard exotisant trop souvent porté sur le travail des artistes ultramarins en nouant des partenariats forts avec le CCC OD et « la Friche la Belle de Mai ».

Fort de sa position ultramarine qui oblige à déplacer le centre, le FRAC RÉUNION trouve sa puissance dans cette sphère géopolitique singulière, dans cet océan Indien qui l’autorise à déployer sa réflexion et ses projets sur un territoire immense, avec des partenaires et des alliés porteurs de richesses similaires et d’une histoire partagée. Cette singularité offre la possibilité d’une vigueur, d’un engagement, d’une énergie, qui se déploient davantage quand les moyens humains et financiers de l’établissement atteindront l’équilibre et la juste dimension nécessaires à la réalité d’une politique publique pensée au service de la création et des artistes.

Béatrice Binoche, Directrice du FRAC RÉUNION

Parole d’artistes

Alice Aucuit

Artiste céramiste, Alice Aucuit vit et travaille à La Réunion depuis 2004. Elle a obtenu un Diplôme des Métiers d’Art option Céramique à l’École Nationale Supérieure des Arts Appliqués Duperré à Paris en 2002 et a ensuite approfondi son apprentissage par deux années d’études à l’École supérieure d’arts appliqués de Vevey en Suisse au sein du Master Design de produit, spécialité Céramique.

- Sur quoi travaillez-vous en ce moment et quelles techniques avez-vous récemment développées ?

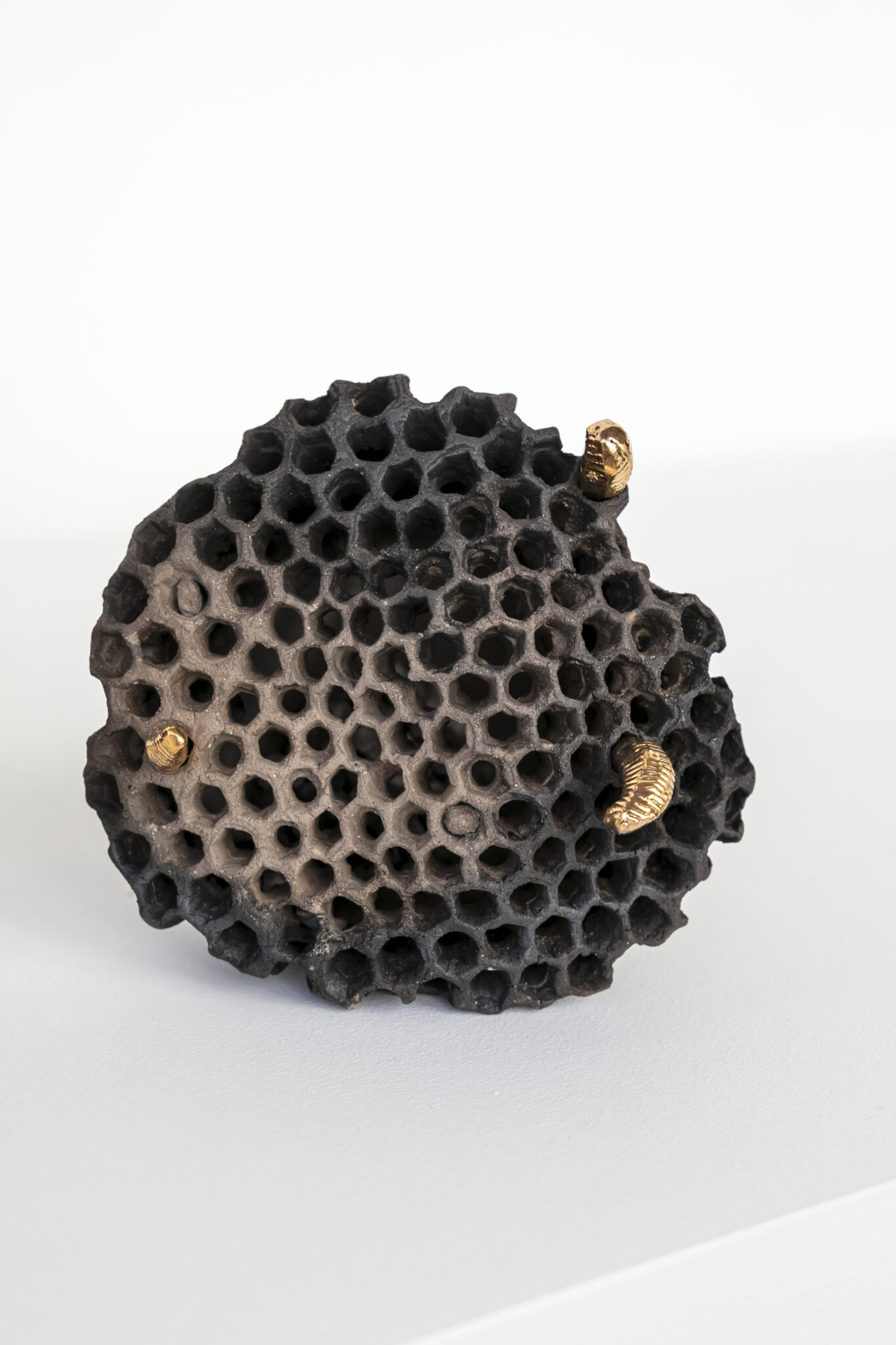

“Ces derniers temps, j’ai beaucoup travaillé à partir des cendres de végétaux qui, pour la plupart, viennent de mon jardin. C’est un travail sur les matériaux locaux que j’avais envie de développer depuis longtemps. Il est difficile de travailler avec de l’argile ici à La Réunion car nous sommes sur une île volcanique et grâce aux cendres, je peux travailler la couverture de la céramique. Je me suis intéressée aux essences que j’avais à disposition chez moi, et notamment aux “déchets” comme les peaux d’agrumes, le marc de café, ou la bagasse, que l’on peut revaloriser. Ensuite, j’ai travaillé avec des essences invasives comme le goyavier, ou des essences que l’on considère comme plus nobles, telles que le chêne, le manguier ou le pied de letchi. Ce sont ces recherches que j’ai notamment présentées lors de l’exposition collective Mutual Core à l’Artothèque du Département de La Réunion en 2021. J’y ai présenté de grosses graines en céramique recouvertes d’un émail réalisé à partir de cendres issues du même végétal que la graine représentée. La graine est en argile, mais son aspect n’est pas toujours optimal. Techniquement, l’application de cendres de végétaux est délicate, il est nécessaire d’essayer de diminuer les défauts des couleurs vitrifiées de la soude et de la potasse pour éviter que cela ne coule sur les plaques. Sur certaines graines, j’ai pris d’autres terres colorées, des terres plus ferrugineuses pour jouer sur la couleur. Sur d’autres, ce n’était pas nécessaire, par exemple, la bagasse donne un émail presque parfait qui ne coule pas. Tout cela a donné de belles nuances colorées de par le changement de la couleur du support : par exemple, si le support est sombre, l’émail clair va amplifier la couleur sombre. Pour récupérer les cendres, je pars de la matière première, par exemple du bois que je trouve dans mon jardin. Je fais sécher les végétaux, puis je les brûle, je nettoie ma sole pour qu’aucun élément ferreux ou cuivreux n’interfère. Je concentre chaque essence et je récolte environ 2% de ce que je brûle. Ensuite, le traitement des cendres varie en fonction de leur qualité basique ou acide.”

- Comment vous êtes-vous formée à toutes ces techniques ?

“Je me suis formée avec des livres, et à l’école, car j’y fabriquais déjà des émaux avec des minéraux que j’achetais en grande quantité. J’ai appris comment ajouter des éléments afin de matifier, de craqueler, de faire des boursouflures, de développer des couleurs, etc. Je travaille en détail l’émail ainsi que la céramique. Un céramiste n’est pas obligé d’avoir autant de connaissances sur les émaux mais il est intéressant pour moi de développer de nouvelles esthétiques grâce à mes recherches complexes sur les émaux. C’est un travail continu de recherche pour obtenir de nouveaux effets, de nouvelles couleurs. Un des plus grands maîtres en la matière est Daniel de Montmollin, qui a effectué de larges recherches sur l’émaillage. À La Réunion, le végétal est défini par le sol sur lequel il pousse, et comme nous sommes sur une île volcanique, cela diffère grandement de ce que l’on pourrait observer en métropole par exemple. La Réunion est entourée par l’océan, le sol et l’air sont donc riches en sodium, ce qui rend intéressantes toutes les cendres que l’on peut obtenir ici. Il y a aussi de nombreuses essences propres à La Réunion qui n’ont pas fait l’objet de beaucoup de recherches au niveau de la céramique, mais qu’on peut retrouver également sur d’autres territoires comme l’Australie ou sur la côte sud-est de l’Afrique par exemple. »

- Comment passe-t-on d’une céramique à un objet émaillé ?

“Afin d’appliquer la poudre sur la céramique, on mélange traditionnellement la poudre avec de l’eau, et comme la terre est poreuse, l’eau s’évapore et il ne reste que la poudre. On peut effectuer cela par trempage, par mouillage, par pistolet, il y a diverses techniques. Comme je fais beaucoup de tests, cela représente une certaine quantité de travail. Ici à La Réunion, la problématique des matières premières est complexe, car il faut souvent en faire venir d’ailleurs. C’est également pour cette raison que j’essaie de fabriquer mes propres émaux et d’être de plus en plus autonome. La céramique est un travail très segmenté. Lorsque je fais quelque chose, je ne le fais jamais tout seul, j’en profite pour réaliser plusieurs formes et objets en même temps, ce qui me permet de laisser poser la céramique et de me concentrer sur d’autres recherches et sculptures. J’essaie aussi de transmettre ce savoir grâce à des cours que je donne à des adultes mais aussi parfois à des scolaires. Cette année par exemple, j’ai un projet à l’Ilet à Cordes, dans une des écoles les plus isolées de l’île, avec une classe ULIS à Petite- Île, et aussi avec une école à Trois-Bassins.”

- Pouvez-vous nous parler du projet de résidence à Beauvais que vous avez réalisé ces dernières années ?

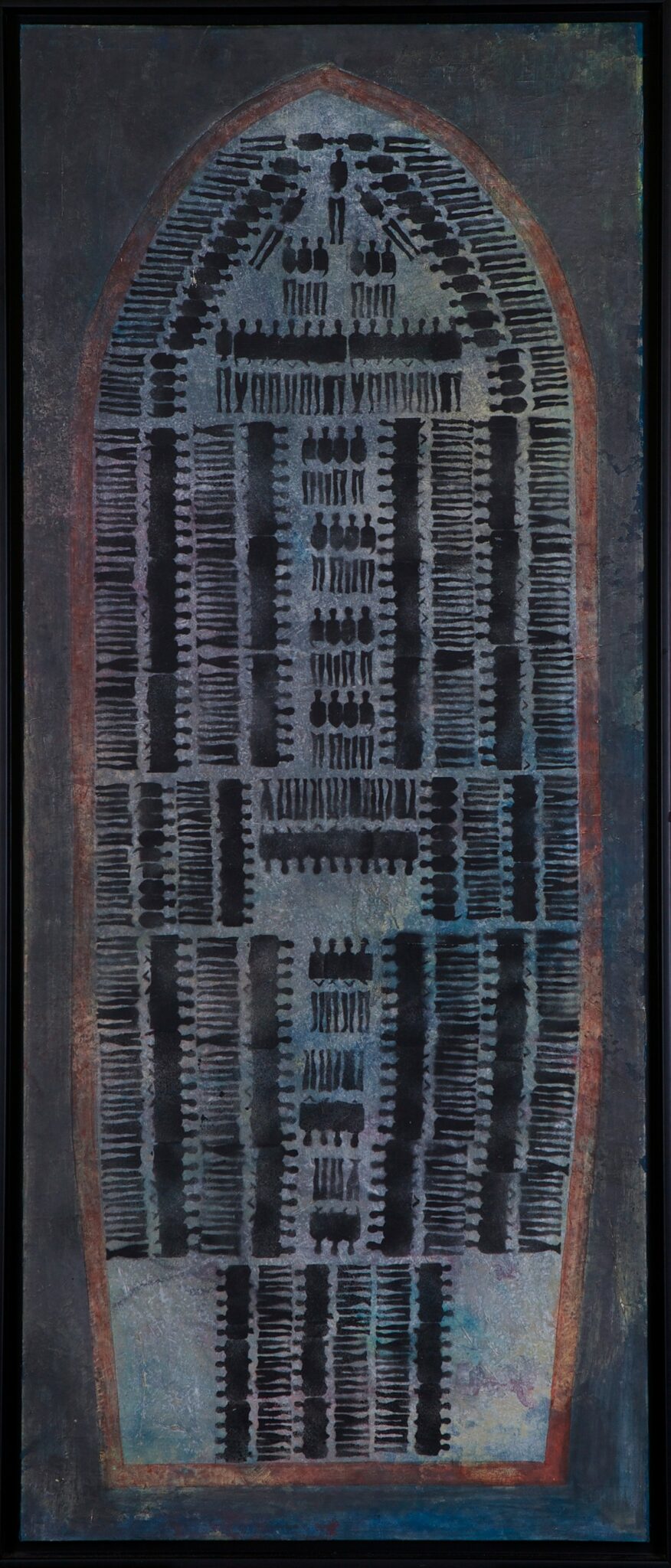

“J’ai pu effectuer une résidence de trois mois à l’École d’Art du Beauvaisis, qui a été créée il y a une vingtaine d’années par Clotilde Boitel, directrice des Beaux-Arts du Beauvaisis à l’époque. La résidence avait lieu dans une crypte gothique, dans une chapelle, qui était auparavant un ancien hospice et le lieu d’accueil des orphelins, des fous, des mendiants, des handicapés, etc. Le lieu m’a inspiré des sculptures en lien avec la statuaire religieuse, avec des objets de culte, un chapelet géant par exemple, que j’ai disposé dans la crypte en remplaçant les perles par des yeux en céramique. J’ai aussi pu y réaliser une série de saints dans l’esthétique des portiques des cathédrales, des hosties, des chimères, ou encore une pietà.”

- Pouvez-vous nous parler de votre travail de la céramique avec le transfert d’image ?

“J’ai réalisé une exposition avec le FRAC RÉUNION en 2021 au Musée Stella Matutina, que j’ai intitulée L’écho des berceuses. J’y ai notamment présenté des assiettes en céramique avec de petits tableaux à l’intérieur. Ces scènes qui apparaissent comme dessinées ou photographiées dans les assiettes sont le fruit d’un travail que j’ai commencé en Suisse, à l’école de Vevey. Cette école est très réputée pour la photographie et la céramique, et cela m’intéressait particulièrement car je travaillais aussi beaucoup le collage indépendamment de la céramique, et j’avais envie de lier les deux. J’ai donc pu me concentrer sur les techniques d’impression afin d’obtenir un dessin, un monotype adapté à la céramique que l’on fait à cru, quand la terre est encore fraîche. Je peux également utiliser une technique à base de vieilles images photocopiées, avec de l’encre dans laquelle on trouve de l’oxyde de fer. C’est un oxyde métallique que l’on utilise en céramique et qui donne une couleur sépia ou un peu ocre. C’est un peu comme un système de décalcomanie. Pour ce travail, je me concentre notamment sur le corps, l’anatomie, et j’aime beaucoup créer des anachronismes en utilisant des savoirs-faire et des techniques anciennes. Il y a aussi un lien avec la mémoire, que ce soit la mémoire d’un objet, d’une personne, ou le récit d’histoires fictionnelles dans un contexte historique spécifique. En général, je m’intéresse à des personnes qui sont d’habitude laissées de côté, afin de leur donner une parole et d’y greffer des éléments intimes ou personnels. Pour l’exposition L’écho des berceuses, il y avait aussi des chimères, de nombreuses petites vitrines avec des fioles et des éléments de corps difformes comme les siamois ou les cyclopes. Je mélange donc à la fois les mythes et les histoires sacrées et monstrueuses.”

- Vous avez beaucoup travaillé sur le rapport à la mort à la sortie de vos études, comment cela s’est exprimé à travers la céramique ?

“L’idée initiale était de travailler sur l’urne funéraire, et de questionner par ce biais les protocoles qui suivent la mort. J’ai notamment réfléchi à des objets qui pouvaient répondre à un besoin. J’ai imaginé une urne qui pourrait être commandée comme le serait une maison, et sur laquelle nous pourrions travailler avec un architecte afin que celle-ci soit plus adaptée et personnalisée. J’ai également pensé à un lien, que j’ai appelé “le lien Memoria”, qui est en réalité une galette d’argile accompagnant le corps pendant l’incinération. On peut aussi imaginer par exemple une urne non cuite qui pourrait se dissoudre en la plaçant dans l’eau, ou qu’on placerait dans de la terre afin d’y faire pousser un arbre.”

Kid Kreol & Boogie

Le duo Kid Kreol & Boogie est composé de Jean-Sébastien Clain dit “Kid Kreol”, et de Yannis Nanguet dit “Boogie”, nés en 1984 et 1983. Ces deux artistes sont diplômés de l’École supérieure d’art de La Réunion en 2009 et 2010. Ils vivent et travaillent aujourd’hui à Saint-Denis de La Réunion.

- Pouvez-vous nous parler de vos débuts en tant qu’artistes ?

“On a formé notre duo en 2008, alors qu’on était tous les deux graffeurs. Le milieu du graffiti existe depuis la fin des années 1980 à La Réunion, même s’il est resté marginal comparé au retentissement qu’il a pu avoir en métropole et dans le monde occidental plus largement. À chaque fois qu’on allait en métropole, on ramenait des bouquins. On a commencé à bouger un peu, mais on n’a pas été compris dans le milieu du graffiti ni ici, ni par l’école. On s’est confronté à plusieurs douches froides, mais on a continué. En deuxième année à l’école d’art, Jean-Sébastien est parti en échange et moi je suis resté à La Réunion, cela a créé une cassure et au retour, il y a eu un changement. Comme on peignait beaucoup dans les lieux abandonnés (maisons, entrepôts) dans la ville de Saint-Denis – notamment là où il y avait la gare routière -, on a commencé à peindre des fantômes, des zamérantes sans visage sur des maisons abandonnées, comme des signaux dans la ville de l’urbanité qui change. On a retranscrit notre ressenti par rapport à cette perte de maisons traditionnelles au profit des immeubles. Ces fantômes, la mort et les esprits sont très présents dans les contes, les légendes et les faits divers à La Réunion. Ils construisent l’imaginaire collectif et individuel en apportant des connaissances historiques, anthropologiques, et en puisant dans les histoires familiales.”

- À quoi ressemblaient vos premiers travaux ensemble ?

“Au début, on ne faisait que du noir et blanc. On est entrés dans cette esthétique du fantôme et on a pris conscience du fait qu’il n’y avait pas réellement d’héritage graphique à La Réunion, et qu’il s’agissait surtout de dominants qui dessinaient des dominés. On a donc essayé d’exprimer un rapport fort et intime au territoire et à l’histoire de l’île, et de remplir un vide. Même si nos peintures rappelaient à certaines personnes des choses profondes et indescriptibles, on a essayé de conscientiser des émotions à ce sujet. L’idée était également de revenir à des sentiments de crainte et en même temps d’admiration pour la nature, la forêt ou la montagne, car les nouvelles générations n’ont pas forcément grandi avec les mêmes histoires qu’ont pu nous transmettre nos grands-parents par exemple, donc une part de l’histoire de l’île se perd progressivement.”

- Comment intégrez-vous dans votre travail ce lien avec l’océan qui entoure l’île ?

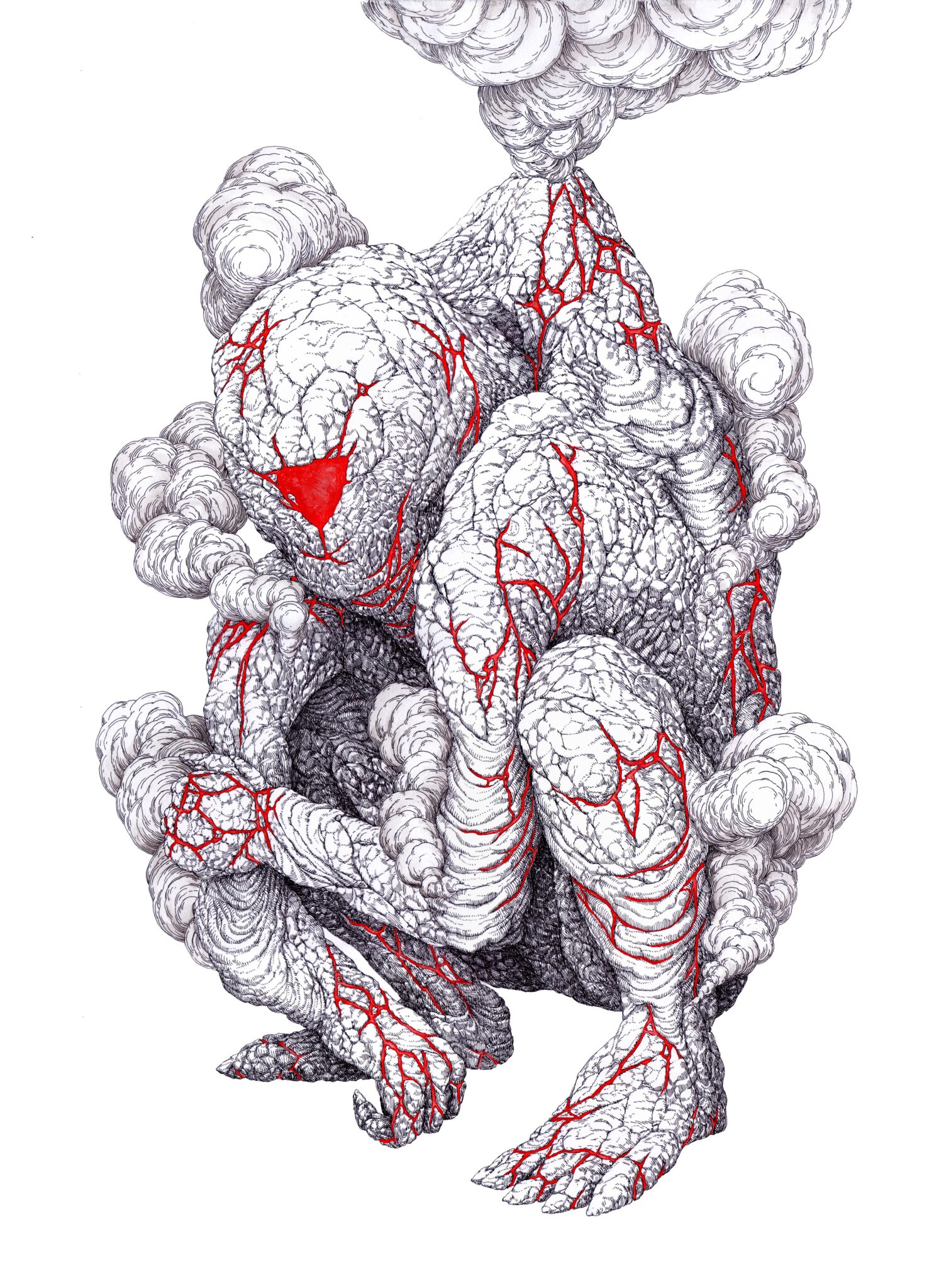

“Au fur et à mesure, on est passé du fantomatique au végétal, notamment en peignant des hommes-arbres, et en incluant des éléments minéraux comme les pierres, les montagnes ou les nuages. Géographiquement, La Réunion est un territoire limité, et inconsciemment, nous avons grandi sur une île où on nous apprend à ne pas rêver au-delà de l’océan. On a alors décidé de repousser ces frontières mentales et géographiques en voyageant. En parallèle, on a voulu nous reconnecter avec nos origines, car même si on a grandi à La Réunion, le système éducatif reste français, et ainsi de nombreuses cultures issues de la colonisation ne nous sont pas expliquées en grandissant. À chaque voyage, on s’inspirait des légendes de chaque lieu. Tout cela nous a permis de concentrer notre travail sur la réécriture d’une mythologie graphique de l’océan Indien. On s’est notamment inspirés des Révélations du Grand Océan de Jules Hermann pour revisiter les mythes de la Lémurie. Jules Hermann a inversé dans un contexte colonial le point d’origine de l’humanité en le situant au sein même de l’océan Indien. La Lémurie est un continent légendaire enseveli par la montée des océans, faisant de La Réunion le territoire originel d’une cité mystérieuse et disparue, qui serait le berceau de la civilisation et un point de rayonnement dans l’univers. Dans notre imaginaire à tous, l’océan est un danger, il est lié à un traumatisme alors que les montagnes représentent quant à elles une idée de liberté. À La Réunion, les montagnes sont considérées comme un espace de liberté car c’est l’endroit où les esclaves se sont réfugiés et ont créé un royaume de marrons libres. On dit que ces marrons se sont fondus dans le paysage, qu’ils ont pris la forme des montagnes et des arbres, et c’est pour cette raison que l’on essaie de rendre les montagnes vivantes en leur donnant des corps. Il y a donc des morceaux de notre histoire que l’on n’a jamais appris à l’école. Par exemple, on ne trouve aucune tombe d’esclaves ou de marrons dans les montagnes. Cela maintient certaines légendes sur le fait que des peuples étaient présents sur l’île bien avant les Français. Un autre exemple est une plaque retrouvée à Cilaos dans les années 1970 avec des inscriptions en grec ancien qui parlent d’Alexandre Le Grand. Cette absence d’information, ce déni et ces non-dits nous poussent donc à développer notre imaginaire et élargissent notre champ de création.”

- Y a-t-il une démarche shamanique dans votre travail ?

“Oui, par la poésie et l’artistique, car plus on avance et plus on ressent les choses au niveau énergétique, et puis nous avons évolué en tant que personnes. On s’est aussi rendu compte de la question de l’égo au sein du graffiti dans le sens où tu écris ton nom partout pour que tout le monde le voit. Aujourd’hui on ne signe plus qu’avec un logo. Notre corporalité, notre présence et notre existence n’entrent pas en jeu dans l’existence des peintures que l’on fait. Ces peintures existent par elles-mêmes. Une fois terminées, elles font leur vie, elles sont au-delà de nous. En ce qui concerne la poésie, malheureusement à La Réunion de nombreux intellectuels et poètes Français ou étrangers ont subi un exil forcé en métropole. On a ainsi eu un manque d’éducation à propos de personnalités pouvant structurer un imaginaire et transmettre à travers la poésie sur l’île, et cela se ressent aujourd’hui.”

- Ces dernières années, vous avez mené le projet 5XP10, de quoi s’agit-il ?

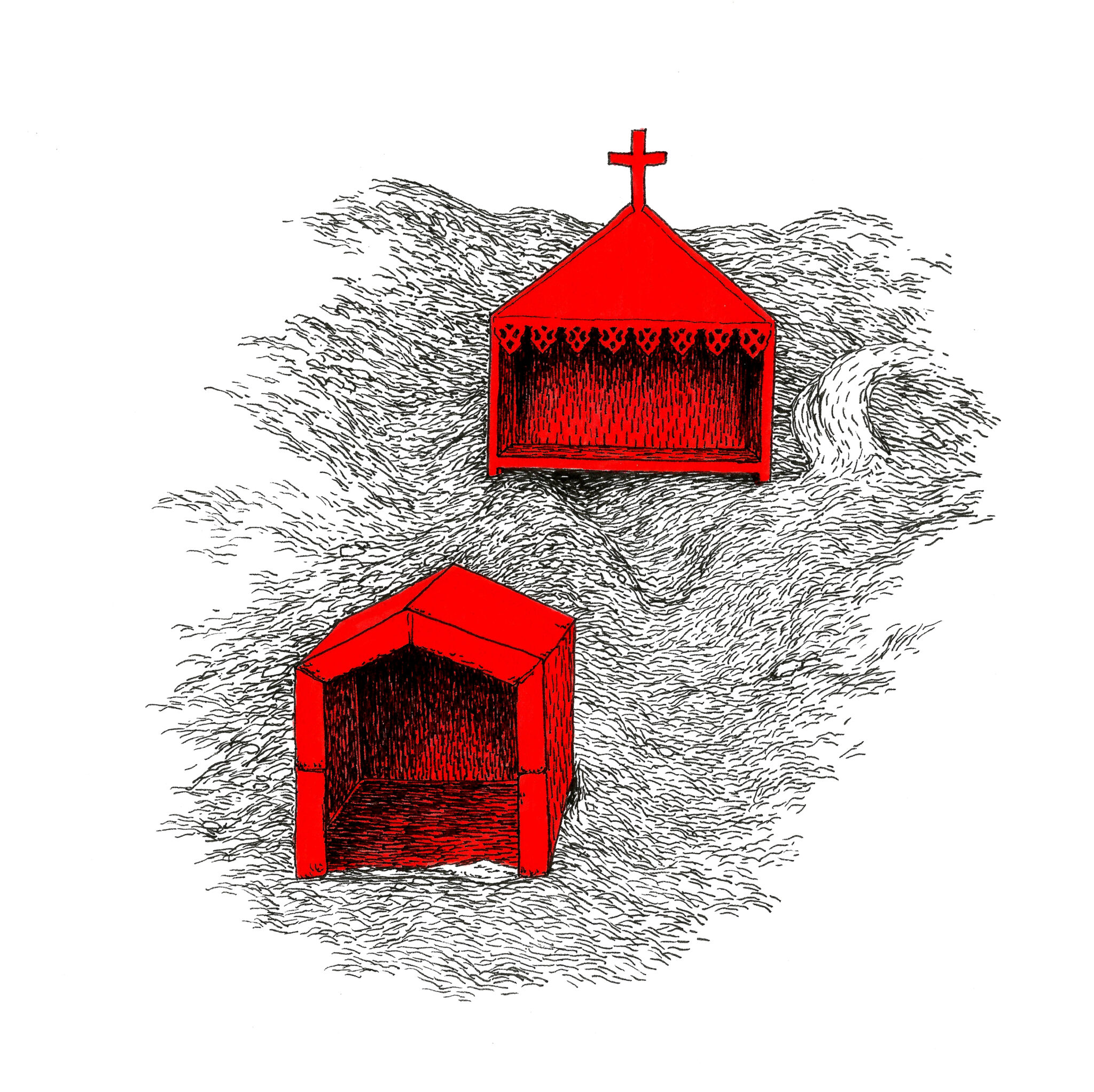

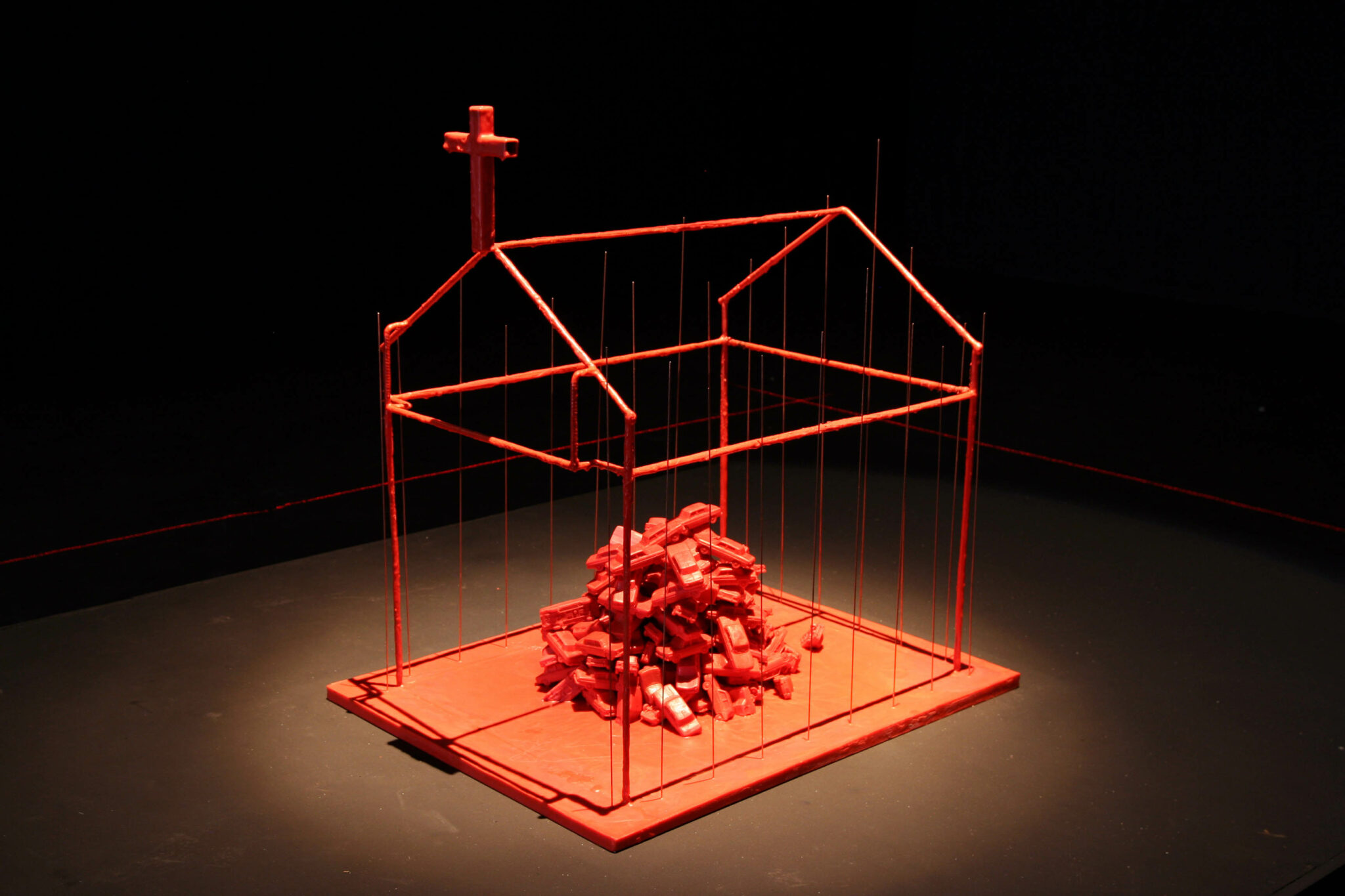

“Sur le bord des routes à La Réunion, il y a parfois des petites maisons rouges construites à la mémoire et dédiées au culte de saint Expédit. On a l’habitude de voir ces signes dans l’espace public, et on a donc choisi de réutiliser dans notre travail ce symbole spirituel fort. Dans certaines familles – catholiques notamment -, ce signe inspire plutôt la peur car il fait référence à de la magie noire. saint Expédit est arrivé de manière symbolique à La Réunion dans les années 1930. À la base, c’est un centurion qui a vu les Romains tuer de nombreux chrétiens. Il a été saisi par la foi en Dieu des chrétiens et s’est converti directement suite à cette révélation. Son nom vient donc du fait qu’il ait été expéditif dans sa conversion. Dans sa main droite, il porte une croix à son cœur où on peut lire “hodie”, qui signifie “aujourd’hui”. Avec son pied, il écrase un corbeau qui tient dans son bec un parchemin avec l’inscription “cras”, qui signifie “demain”. Enfin, il porte la palme du martyr dans sa main gauche. Il fait ainsi référence à la fois au mal et au bien, car il faut s’engager dans la spiritualité avec lui, mais si on ne le fait pas, alors il peut y avoir un retour expéditif violent : c’est un pacte. À La Réunion, le surnom de saint Expédit est “Ti bondieu” car il faut s’adresser directement à lui, sans besoin d’aller à l’église. Notre travail autour de saint Expédit a commencé en 2012, en dessinant les oratoires. Chaque maison rouge de saint Expédit a sa propre architecture : c’est une forme de syncrétisme et de créolité car on retrouve des saint Expédit dans des temples indiens, d’autres sont en réalité des statuettes malgaches. Dans nos dessins, on a décidé de dépouiller les maisons de toute statuette, fleur, bougie, etc. afin de ne mettre en avant que l’architecture. Cette dernière constitue pour nous la réelle expression de la croyance et de la dévotion. Il arrive parfois de prier des oratoires vides, car la seule présence de la couleur rouge implique le point de départ d’un rituel sacré. On a réalisé une exposition en 2018 à la Cité des Arts de Saint-Denis sur saint Expédit où on avait moulé 300 saint Expédit en plâtre. Les plâtres étaient en réalité trop mous, donc on s’en est servi pour réaliser une installation avec les statuettes cassées ou déformées afin de montrer que ce n’est pas tant la statuette qui importe, mais plutôt l’oratoire lui-même.”

Brandon Gercara

Brandon Gercara est né·e en 1996, et a grandi à Saint-Benoît (La Réunion). Iel est diplômé.e de l’École supérieure d’art de La Réunion en 2019, et est artiste associé.e à l’École supérieure d’art. Brandon se définit volontairement comme artiste plasticien·ne chercheur·euse décolonial·e et queer, et son militantisme est intimement lié à son travail plastique. Les principaux médiums avec lesquels iel travaille sont la performance, l’installation ainsi que la photo et la vidéo. Les thématiques abordées par l’artiste sont les questions décoloniales, identitaires, queer, mais aussi l’imaginaire et le rapport au territoire.

- Quelles ont été vos inspirations sur l’île et en dehors lors de vos études à l’École supérieure d’art ?

“Le travail de recherche de Myriam Omar Awadi m’a tout d’abord beaucoup inspiré.e, notamment parce qu’elle a travaillé à donner une forme plastique à la parole dans une partie de son œuvre. Je dois aussi mentionner Aude Emmanuelle Hoareau avec sa performance et son ouvrage Pôle dance philosophie, ou encore le travail du duo Aliocha Imhoff et Kantuta Quiros, ou de Martha Rosler. Ces artistes, ces chercheur·euses, m’ont amené·e à traduire des discours et des pensées de manière plastique. Il est vrai que ma recherche plastique se consacre en grande partie aux mots, aux pensées, aux théories, aux discours, aux paroles, aux voix que je m’approprie à travers les médiums de la performance, de la vidéo, du dessin, de l’installation, de la photographie, du dispositif, ou du concept. Dans plusieurs de mes productions, des dispositifs scéniques “scénographient” des paroles. Ces paroles partagent comme point commun la voix amplifiée, qu’elle soit politique avec PD-Pour Demain, chantée avec I can’t live without you, militante avec Playback de la pensée Kwir, théorique avec Lip sync de la pensée. Au niveau théorique, des femmes comme Asma Lamrabet, Elsa Dorlin et Françoise Vergès m’ont beaucoup inspiré·e, comme on peut le voir dans Lip sync de la pensée. Dans son article “Performe ton genre, performe ta race”, Elsa Dorlin traite notamment de la question de la performativité du genre et de la race. Elle lie le concept de performativité du genre de Judith Butler à celui de performativité de la race de Frantz Fanon. Ce travail est passionnant car il met en lumière la notion de performativité et questionne le fait de performer le genre et les questions raciales, qui sont en réalité des constructions sociales, et c’est une idée qui se retrouve au centre de mon travail.”

- Vous avez initié le projet Requeer en 2019 pour votre diplôme de fin d’études à l’École supérieure d’art. Quelle est la nature de ce projet et comment a-t-il évolué jusqu’à aujourd’hui ?

“Lors de mes études à l’École d’art, je me suis investi·e dans le milieu associatif, mais il y manquait un espace inclusif et compréhensif destiné aux enjeux propres à la communauté LGBTQIA+ à La Réunion. C’est à cette époque que j’ai également pris davantage conscience de l’héritage colonial de l’île et de mon métissage. En voyageant notamment en France et en Belgique, j’ai compris que j’étais perçu·e comme une personne racisée/noire par une partie de la population, alors qu’à La Réunion, dans mon environnement social, je passais davantage pour un·e blanc·he. J’étais donc traversé·e par plein de sentiments qui m’ont poussé·e à produire un travail qui me permettait de comprendre ces enjeux. Avant de créer Requeer, j’ai découvert l’intersectionnalité, c’est-à-dire le fait de vivre simultanément de multiples oppressions : racisme, lgbtphobie, sexisme, etc. “Requeer” implique l’idée de refaire, de redéfinir, de repenser. Le “re” fait référence à La Réunion, mais le terme est aussi proche de “require” qui signifie nécessiter ou exiger. Requeer a tout d’abord pris vie dans le cadre de mon diplôme de fin d’études, sous la forme d’un espace fabriqué en bois palette. Ce matériau d’urgence a du sens pour moi : il est présent dans de nombreuses luttes et est beaucoup utilisé à La Réunion dans l’import/export. Il sert donc à la fois d’abri, de matériau de blocage pour les routes, mais aussi d’estrade pour des discours. C’est comme ça que j’ai imaginé la performance Lip sync de la pensée, réalisée sur une estrade en bois palette. Puis s’est ajouté à cela un espace de discussion, de table ronde inclusive, d’archives et de documentation à partir de mobiliers relationnels. Ces espaces étaient nécessaires afin de faire exister et de documenter des questions pour l’émancipation des personnes LGBTQIA+ Réunionnaises, le but était de proposer des outils pour accompagner cette émancipation. Par la suite, Requeer est devenu une association au sein de laquelle de nombreuses personnes se sont investies. Avec cette association, nous avons organisé la première marche des visibilités LGBTQIA+ à Saint-Denis en 2021, et nous organisons chaque année officiellement deux marches, une dans le Nord et l’autre dans le Sud de La Réunion. Nos actions ont pour vocation de pallier aux problématiques d’isolement et d’exclusion des personnes LGBTQIA+, et de proposer des espaces de socialisation, de visibilisation, de discussion et de banalisation au regard de la richesse et de la diversité de la population du territoire réunionnais. Il s’agit d’organiser des évènements utilisant un regard plastique pour changer les mentalités de manière bienveillante et faire reculer toutes formes de discriminations.

- Vous êtes intervenu·e plusieurs fois à Paris dans différents cadres afin de présenter ou de parler de votre travail. Pouvez-vous revenir sur vos derniers projets ?

“Dernièrement, j’ai participé au Salon de Montrouge, j’ai donné une conférence au Jeu de Paume, et j’ai réalisé plusieurs performances et résidences. Depuis plus de deux ans, je suis amené·e à faire des allers-retours entre La Réunion et l’Hexagone, pas seulement par choix mais parce que c’est inévitable. Il est complexe de construire sa carrière artistique en restant sur l’île car les structures culturelles existantes restent fragiles, alors même que La Réunion est un des territoires ultramarins les mieux lotis en termes de structures et de financements liés à l’art contemporain. Il faut savoir qu’on ne quitte pas La Réunion comme on quitte une autre ville de France. Cela a des coûts considérables et un impact mental pour celles et ceux qui ont toujours vécu dans l’insularité. Je mesure la chance d’avoir été invité.e dans des expositions et des conférences qui m’ont permis de présenter et de développer ma recherche plastique. Le fait d’être confrontés à d’autres réalités en France nous permet évidemment de mieux comprendre les nôtres. À La Réunion tout est à faire : il faut théoriser et créer ses propres espaces afin de produire et de

montrer les productions liées au queer. Au fil de ces allers-retours, j’ai découvert qu’il y a une esthétique plastique en lien avec le territoire et l’espace. En ce qui concerne le queer, je pense qu’on peut parler d’une esthétique de

production parisienne, qu’on ne connaît pas à La Réunion. Lors de ma participation au Salon de Montrouge, j’ai pu constater qu’il y a une jeune communauté d’artistes qui met sur le devant de la scène les luttes du féminisme, du queer ou du décolonialisme. Ces luttes ne sont plus des sujets, ce sont des outils dans la production. C’est-à-dire que les concepts théoriques ont été digérés et mis en application de façon logique. Découvrir les travaux des artistes sélectionné.es pour le dernier Salon, tels que Roy Köhnke, Valentin Noujaïm, Fanny Souade Sow, Léo Camus, Corentin Darré, Vir Andres Hera, Aurilian, Hanna Kokolo ou encore Prune Phi, permet de réaliser que les questions que l’on traite ne sont en réalité pas isolées. Le sentiment qu’une recherche est isolée s’accentue dans un espace insulaire comme La Réunion, donc les rencontres que j’ai pu faire hors de La Réunion me nourrissent et me permettent d’appartenir à une famille d’artistes traitant des mêmes enjeux que moi.”

- Pouvez-vous nous parler du rapport à l’imaginaire et du recours à la science-fiction qui sont au cœur d’œuvres comme Playback de la pensée Kwir ou dans Majik Kwir ?

“La fiction est devenue un outil de ma recherche depuis quelques années. Tout d’abord, Playback de la pensée Kwir est un projet qui existe en plusieurs versions et en plusieurs étapes. L’idée partait d’un discours pour une marche LGBTQIA+ fictive à La Réunion avant que nous puissions organiser la première réelle marche des visibilités en 2021. J’ai écrit ce discours au moment où le Piton de la Fournaise était en éruption, ce qui m’a poussé à faire des analogies entre la lutte LGBTQIA+ et cette lave qui brûle le territoire tout en l’étendant. Après avoir écrit ce discours, j’ai pu m’appuyer sur celui- ci pour organiser la marche des visibilités de 2021 en m’en servant comme d’une méthodologie pour avoir un impact dans la société. Après la marche, j’ai imaginé une installation à partir de ce texte, puis j’ai tourné la vidéo finale du projet au Piton de la Fournaise. La première version du projet Majik Kwir, que j’ai développé en duo avec Ugo Woatzi, est une série de sept photographies oniriques de la communauté LGBTQIA+ réunionnaise. Dans sa version augmentée, il s’agit d’un livre qui regroupera des histoires anachroniques de sept héro.ïnes qui ont pour mission de protéger leur île des systèmes de domination, dans une période antérieure à la colonisation de l’île ou dans un futur fictionnel. L’écriture est envisagée comme un ensemble d’histoires, d’images, de discussions, de chants, de poèmes et de manifestations qui traitent des problématiques propres et chères à la communauté LGBTQIA+ réunionnaise. Ces mini-fictions sont en réalité un prétexte pour aborder divers combats qui “s’intervalorisent” car les mécanismes de domination restent les mêmes. Envisagés en réseaux comme des multivers qui croisent nos réalités, les portraits que dresse Majik Kwir permettent de traiter des mouvements écologiques, féministes, décoloniaux et queer. Le territoire réunionnais se prête au jeu en incluant son paysage social, physique, spirituel, magique et imaginaire. Chaque personnage invite à explorer ses méthodes de résistance face à la binarité, au patriarcat, au capitalisme, au colonialisme, aux normativités excluantes, en préférant le soin du vivant, de la magie, du collectif, de la spiritualité et de l’hybridation. Au-delà d’un travail pédagogique sur les possibilités d’alliances entre les luttes, Majik Kwir est la possibilité de raconter des récits inexistants, de combler un vide dans l’histoire kwir par la fiction, afin de repeupler des imaginaires collectifs traumatisés. Le projet s’attache à fabriquer des récits d’émancipation pour qu’ils deviennent des outils pour tous·tes. »

- Vous participerez prochainement à l’exposition Astèr Atèrla aux côtés d’une trentaine d’artistes réunionnais.es au Centre de Création Contemporaine Olivier Debré (CCCOD) à Tours. Qu’est-ce que vous allez y présenter, et en quoi cette exposition est-elle importante pour les scènes artistiques réunionnaises ?

“La commissaire de l’exposition – Julie Crenn – a fait une sélection de mes productions et a choisi de montrer Lip sync de la pensée ainsi qu’une version augmentée de Race is a drag. La performance et vidéo Lip sync de la pensée s’inspire des shows drag queen. Le “lip sync” ou “synchronisation labiale” est l’ensemble des techniques destinées à synchroniser les lèvres et les paroles. Ici, il s’agit de réactiver le discours de féministes comme Asma Lamrabet, Elsa Dorlin et Françoise Vergès. Mon intérêt est de croiser le féminisme islamique, le féminisme intersectionnel et le féminisme décolonial car ils nous permettent d’analyser les similarités entre les mécanismes de domination. Race is a drag est un rideau plastique à franges en suspension, sur lequel ont été collés des strass pour former la phrase “Race is a drag”, littéralement “La race est du drag”. C’est le titre d’une série de performances de Kama La Mackerel, artiste mauricien.ne non-binaire. Dans ses performances, iel fait écho aux réactions qu’iel reçoit face à ses origines. Je pense que l’exposition Astèr Atèrla sera une bonne vitrine de ce qui se fait dans l’art contemporain à La Réunion, sans pour autant en être un panorama. Cette exposition répond à l’invisibilisation des artistes vivant à La Réunion et permet, je pense, d’éviter une essentialisation ou une esthétisation des créations plastiques réunionnaises car il ne s’agit que d’une sélection d’artistes. Une exposition collective ne réglera évidemment pas les problèmes d’inégalités qui existent entre les artistes qui vivent en France et ceux qui vivent à La Réunion, mais elle donnera la possibilité d’entrer en profondeur dans la recherche de ces artistes. Aux travailleurs·euses de l’art de prendre part à ce travail.”

Chloé Robert

Chloé Robert est née en Bretagne en 1986, d’un père réunionnais et d’une mère pied noir. Elle a grandi à La Réunion de ses 3 à ses 19 ans. Elle obtient son DNSEP à l’ENSA de Bourges en 2010, puis retourne à La Réunion en 2013 où elle vit et travaille désormais. Depuis 2014, Chloé Robert bénéficie d’une mise à disposition d’atelier à Lerka (L’Espace de Recherche et de Création). Ces dernières années elle a pu effectuer des résidences à Shenyang et à Pékin en Chine, Gaborone au Botswana, ou encore à Tamatave à Madagascar, et participer à de nombreux projets sur l’île et en dehors. Elle a également été sélectionnée pour une résidence à l’Iconothèque Historique de l’Océan Indien, où elle a expérimenté le collage à partir d’images d’archives, et mené des recherches autour de “La tribu des invisibles”, peuple imaginaire mystérieux et hybride. Chloé Robert s’interroge sur la relation de l’Homme au monde, sur son rapport aux animaux, à la nature, aux autres, à l’Univers. Elle développe une approche instinctive de la création, qui s’exprime par une simplicité des gestes et des médiums qu’elle utilise, ainsi que l’abandon des codes académiques. Elle traite dans son travail de l’effacement du végétal et de l’animal, et tente de partager un imaginaire d’une vie sauvage.

- Avec quels médiums travaillez-vous ? Quel est votre rapport à la couleur ?

“Peu importe le médium utilisé – acrylique, encre, craie, fusain, pixel, papier découpé -, j’ai tendance à considérer que je dessine. Le plus souvent, je travaille sur du papier, mais je peux également étendre la ligne sur le mur de manière physique pour des peintures murales, du collage urbain, ou pour des peintures virtuelles à travers le vidéo-mapping sur des édifices. Je dessine aussi sur du tissu, je fabrique des robes pelages, des costumes hybrides, des masques d’animaux en papier mâché, etc. Je brode parfois mes personnages sur des tissus récupérés dans des brocantes ou à Emmaüs. Dans mon travail, l’utilisation du noir et blanc, mais aussi l’utilisation d’autres couleurs ont coexisté par périodes, de manière assez équilibrée. Récemment, j’ai eu une sorte de révélation autour de l’idée d’un cycle nuit/jour/nuit. Certaines choses existent de façon diurne, et d’autres de façon nocturne. Le jour et la nuit se complètent, se succèdent, se frôlent. Comme l’Homme, qui est soumis à des phénomènes immuables (le temps qui passe, le mouvement des planètes, la mort, les vagues frappant incessamment les falaises de roches volcaniques, les cyclones, etc.) malgré son désir de tout comprendre et tout contrôler. Les êtres et les figures qui peuplent mon travail sont dans l’acceptation des cycles cosmiques malgré leur émanation sauvage et brute.

Couleur/Noir&blanc/Couleur

Bruit/Silence/Bruit”

- Pourquoi les animaux et plus généralement le vivant sont-ils aussi présents dans votre travail ?

“Je crois en eux, je crois en la vie avec tout ce qu’elle peut avoir de violent, d’injuste, mais aussi de transcendant. Il me semble que l’Homme, et particulièrement l’Homme occidental, a fait fausse route et a agi comme un sorcier qui déciderait d’utiliser ses pouvoirs uniquement pour semer le chaos. Je suis tiraillée entre l’amour de l’existence et une grande déception latente. J’essaie de me focaliser sur ce qui a encore une âme : le peuple animal et le peuple végétal, qui eux, ont su garder une humilité propre face à la grandeur de l’existence. En réalité, dans mes dessins, je cherche autant à représenter la vie que la mort, des morts comme des revenants qui tenteraient, depuis leur dimension, de souffler des messages divins. Encore faut-il tendre l’oreille et ouvrir son esprit pour écouter ce chant sublime.”

- Vous vous exprimez aussi à travers des dessins d’animation. Quelle place accordez-vous à ce travail ?

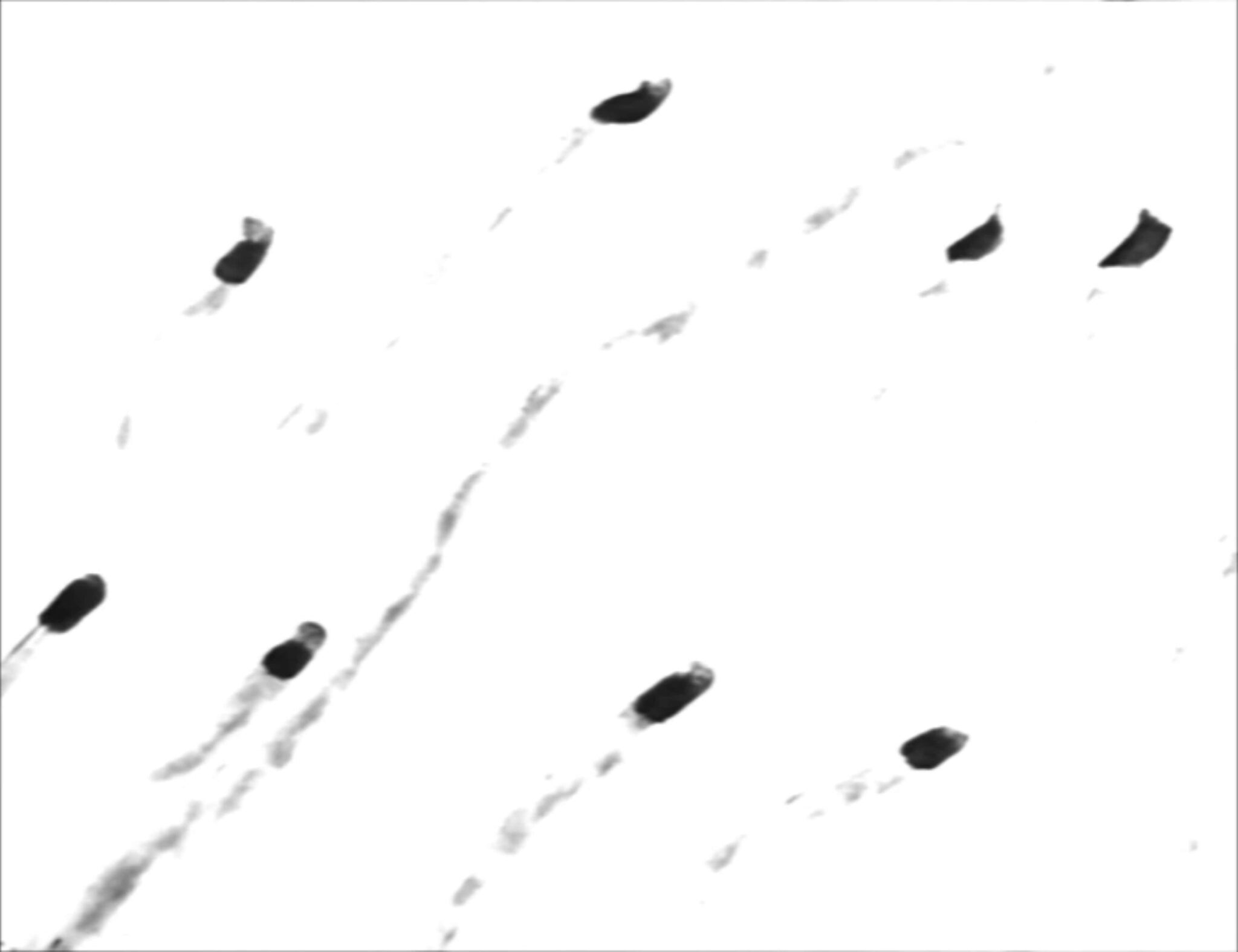

“C’est encore une question d’âme pour moi. C’est une forme de continuité logique. Je suis capable de produire du dessin de manière assez dense et intense. Cela me met dans un état plus ou moins proche de la transe, et me permet en peu de temps d’obtenir des images vivantes. J’aime aussi l’effet magique de l’illusion du mouvement à partir d’images fixes. La vie se révèle presque de manière autonome. J’explore la simplicité du trait, la ligne vibrante, avec des moyens pauvres, pour tenter de proposer une expérience sensible.”

- Vous partagez également vos dessins dans les rues, sur les murs, grâce à vos collages. Pourquoi cela est-il important dans votre travail ?

“Le collage en petit format est une pratique d’atelier un peu à part dans mon travail, car il me permet surtout de m’amuser en explorant une dimension kitsch assumée. Cela m’ouvre encore plus le champ des possibles en termes d’hybridations incongrues. La palette des vivants s’ouvre davantage, et je me laisse surprendre par des apparitions qui surgissent un peu toutes seules. Le collage de rue, j’en ai ressenti le besoin pendant la pandémie. Cela m’a permis de retrouver du contact avec les autres grâce au partage de mes images. Ensuite, déambuler dans la ville avec des séries de dessins à la recherche d’espaces, coller de manière sauvage, être en mesure de proposer une petite exposition en si peu de temps, avec si peu de moyens, c’est un rituel assez envoûtant. Cela répond à mes désirs de partage, et permet d’obtenir un résultat instantané et brut. Cela agit un peu comme un révélateur photo, la magie opère, et j’ai juste envie de recommencer le lendemain.”

- Comme d’autres artistes de La Réunion, Vous allez présenter votre travail lors de l’exposition Astèr Atèrla au CCC OD de Tours en juillet prochain. Qu’allez-vous y proposer ?

“Je suis en train de réfléchir à une manière de contaminer l’espace, en utilisant des dessins que j’aurai préparé sur du papier affiche, mais aussi en peignant directement sur les murs du CCC OD. C’est une proposition que je n’ai encore jamais expérimentée. Il s’agira certainement d’une grande bête nocturne, évoluant dans un environnement végétal faussement accueillant, envahissant et étouffant.”

Jean-Claude Jolet

Jean-Claude Jolet est né en 1958 à Paris. Après des études et une carrière technique en métropole, il décide de vivre à La Réunion et démarre en 1999 une démarche artistique axée sur la sculpture. Il intervient depuis 2011 à l’École supérieure d’art de La Réunion pour enseigner le volume. Depuis une quinzaine d’années, Jean- Claude Jolet développe une réflexion sur le syncrétisme culturel et l’identité créole. Les médiums avec lesquels il travaille sont l’installation, la vidéo, la photo ainsi que la performance.

- Dans l’exposition Le tropisme du lambrequin présentée au Musée Léon Dierx à Saint-Denis en 2013, vous rendez le lambrequin organique. Pour quelles raisons ?

“Je travaille souvent sur des objets qui ont une symbolique forte basée sur l’identité réunionnaise. Les lambrequins, par exemple, viennent d’Europe (Bretagne, Alsace, Pays-Bas), et ont été apportés par la mer sur cette île. Ils servaient de décoration sur les bateaux, ensuite les marins les ont déclinés sur les maisons des maîtres. Aujourd’hui, le lambrequin est devenu le fer de lance de la maison créole traditionnelle. Au niveau identitaire, c’est un objet qui a subi une acculturation. On se trouve totalement dans le processus de créolisation théorisé par Édouard Glissant, le lambrequin est donc un objet qui m’intéresse dans ce sens. Il parle de l’histoire depuis l’arrivée des premiers colons jusqu’à aujourd’hui, et le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de La Réunion l’a reconnu comme faisant partie du patrimoine créole. À travers cette exposition présentée en 2013 au Musée Léon Dierx, j’ai voulu donner aux lambrequins une dimension plus spirituelle que décorative. En rapprochant cet élément architectural du vivant on retrouve quelque chose de l’ordre du rituel, il y a un rapport animiste avec la peau animale. »

- L’œuvre Bismillah (Calligration) a été présentée dans le cadre de l’exposition Le tropisme du lambrequin en 2013. Pouvez-vous nous en parler plus en détail ?

“C’est une installation faite d’un moulage qui représente la Reine de Saba, statue-colonne de la collection du Musée Léon Dierx. J’ai donc emballé ou “embaumé” ce moulage avec mes lambrequins en peau de bœuf. Ce travail s’inscrit toujours dans l’idée du syncrétisme culturel, je l’ai d’ailleurs nommé “calligration”, qui est un néologisme de “calligraphie” et de “migration”. Cette sculpture est inspirée de la calligraphie arabe, et les lambrequins, formant les cinq doigts de la khamsa, main de Fatma, font référence à cette idée de mélange des cultures propre à La Réunion. Les motifs des lambrequins rappellent également les moucharabieh, que l’on retrouve dans l’architecture islamique. Le propos de cette exposition était en partie de parler d’acculturation, qui est un processus de modification de la culture d’un individu sous l’influence d’une autre culture, et que je considère comme un “sport”, d’où la présence d’appareils de musculation qui participent à certaines pièces. Le lambrequin en peau se retrouve au centre de cette idée d’acculturation, et dans l’exposition on peut le retrouver gorgé d’eau ou complètement sec. Il est la métaphore de la vie et de la mort, et sert de lien, de vecteur identitaire pour confronter les objets rassemblés dans ces installations.”

- Pouvez-vous également nous parler de l’exposition Protection rapprochée que vous avez présentée en 2009 au hangar D2 au Port ?

“Pour cette exposition, j’ai travaillé avec Béatrice Binoche, commissaire d’exposition, et la Région Réunion qui m’a prêté les nappes de filets de protection contre les éboulis. La salleétait composée de plusieurs installations monumentales qui faisaient référence à la protection physique et spirituelle de l’île, à la résilience, et à la dualité homme-nature. Certaines de ces installations, faites avec les filets, pouvaient être investies par le public, et toutes étaient inspirées par une dramaturgie connue des Réunionnais. En temps normal, les filets sont vus de loin et sont donc inaccessibles au public, ma volonté était de les rapprocher du spectateur pour qu’il les touche. Cette exposition a été perçue comme un temps de pause dans le scénario stressant et mortel de cette falaise qui s’effrite. C’est tout l’inconscient collectif autour de cette route que j’ai souhaité reprendre ici et transformer en art résilient. Pour une des installations de cette exposition, j’ai fabriqué un grand tunnel conique de filets, inspiré des pièges à poissons appelés “vouves” à La Réunion. En sortant de ce tunnel, le public devait passer sur un bloc lumineux blanc, qui fait écho aux marches sur le feu pratiquées par les hindous. C’est un rituel lors duquel les croyants marchent sur un tapis de braises de cinq à six mètres, puis, à la sortie, trempent leurs pieds dans un passage rempli de lait. Ce sont des cérémonies très communes à La Réunion, il y en a plusieurs fois par an. Plus de trois mille personnes ont expérimenté ce tunnel interactif en comprenant qu’il s’agissait d’une métaphore de la circulation embouteillée de la route en corniche. Dans l’exposition Protection rapprochée, on retrouve également l’œuvre Ex Péi, qu’il faut rattacher à la dimension de protection spirituelle mise en avant tout au long de cette exposition. À La Réunion, ce culte occupe une large place dans l’inconscient collectif, comme le montre notamment la figure de saint Expédit, avec les petites chapelles rouges construites en son honneur le long des routes de l’île. Ces édifices reçoivent les ex-voto, les prières et les statuettes des croyants, et symbolisent le syncrétisme religieux et culturel de l’île. La sculpture Ex Péi est le seul élément coloré, au centre de l’installation monumentale. Elle est surélevée par un socle et est surmontée d’une croix. En son centre, les icônes ont disparu, on y trouve à la place un amas de voitures en cire, référence aux enjeux posés par le lobby automobile sur l’île.”

- Vous avez également travaillé sur les formes monumentales qui composent les grandes jetées en béton ?

“Ce sont les tétrapodes et maintenant accropodes, qui sont les brise-lames utilisés pour minimiser l’impact des vagues et de la houle. C’est un projet en cours qui suit l’exposition Protection rapprochée. J’ai été un des premiers à travailler avec les filets sur cette notion de protection physique et spirituelle, et j’aimerais continuer ce travail avec l’architecture de la nouvelle route en mer. Comme j’aime beaucoup les accropodes, qui sont de véritables sculptures brutalistes, je souhaiterais les transformer, avec un logiciel 3D, en signes religieux.” En 2013, l’exposition Extrême dilution est présentée Cette exposition s’appuie sur le travail vidéo réalisé par Jean-Claude Jolet à La Réunion. Une installation de trois cent moulages d’ampoule en sable compacté posés sur le sol est présentée, les moulages d’ampoule fragiles suivent les lignes architecturales de la chapelle et contrastent la dureté, la froideur et la pérennité de la pierre. L’installation vidéo est le résultat d’un travail d’observation de la nature, une goutte de rosée posée sur une feuille à duvet s’éclaire par la réflexion de la lumière solaire. Grâce à un sable imperméable à l’action du feu, ainsi qu’au rayonnement solaire, l’artiste parvient à donner l’illusion d’une ampoule allumée et en trois dimensions. Cette sculpture s’inscrit selon Jean Claude Jolet dans le cadre de l’Optic art des années soixante, qui use de jeux de relief et de profondeur pour perturber la vision et la perception mentale du spectateur, elle est inspirée également des “Light bulb” de Jasper Johns. Dans son travail de volume, Jean-Claude Jolet développe depuis toujours une recherche sur les matériaux, car il aime ce principe philosophique Deleuzien qui dit que la forme est tirée de la matière. Son travail traite également des problématiques identitaires, comme le montrent les expositions Le tropisme du lambrequin, Protection rapprochée, ou encore l’œuvre Négropolitude. Ce néologisme composé des termes négritude, métropole et attitude, est figé par l’artiste dans une sculpture givrante. Jean-Claude Jolet y exprime son ressenti en tant qu’enfant de parents créoles, mais né en métropole, et souligne l’importance pour lui d’avoir retrouvé une forme de créolité en s’installant à La Réunion. Il souhaite donc s’inscrire pleinement dans cette vaste créolité et l’aborder à travers sa création. »

Stéphanie Hoareau

Stéphanie Hoareau est née en 1982, et vit et travaille aujourd’hui à La Réunion. Elle obtient son DNSEP à l’École supérieure d’art de La Réunion en 2010, puis est enseignante en arts plastiques et arts appliqués au Port et à Saint-Denis en 2013-2014. De 2014 à 2020, elle enseigne le dessin à l’École supérieure d’art de La Réunion. Stéphanie Hoareau travaille principalement sur les problématiques liées au territoire, qu’elles soient naturelles ou humaines, avec une certaine importance donnée au paysage, ainsi qu’à la transmission intergénérationnelle et aux relations familiales. Son médium de prédilection est la peinture, mais elle travaille aussi la sculpture, le dessin, l’installation et la vidéo.

- Pouvez-vous vous présenter ?

“J’ai grandi à Paris jusqu’à mes six ans. J’ai bercé mon enfance et mon imagination en peignant l’île de mes origines grâce à des livres ou aux photos de La Réunion que mes parents avaient ramené en métropole. À 24 ans, j’ai décidé de reprendre mes études aux beaux-arts et je suis partie à La Réunion. À mon arrivée, j’ai tout de suite voulu reprendre contact avec mes racines. Je voulais retrouver toutes ces images et tous ces lieux de mon enfance que j’avais trouvé dans les livres, mais je ne suis pas parvenue à les retrouver dans la réalité. C’est en me baladant dans la forêt de Bélouve que j’ai retrouvé des parties de mes souvenirs d’enfance sur la manière dont je percevais l’île à l’époque. Cela a permis à ma vision d’être rééquilibrée entre la réalité et les fantasmes de mon enfance. La peinture que j’ai réalisée de cette forêt de Bélouve fait donc partager une immersion dans le paysage par la peinture.”

- Pouvez-vous nous parler de votre projet Éloge vagabond, consacré aux marginaux de l’île ?

“En 2012, j’ai décidé de m’immerger dans le quotidien de certains marginaux de l’île, je me suis intéressée à leur vécu, à leur vie, à leurs pensées, et je les ai interrogés directement sur cela. Mon objectif était de donner un visage humain à celles et ceux qui ont eu un parcours de vie accidenté, et aux personnes qui vivent à l’écart de la société. De la photographie à la peinture, en passant par la sculpture et la vidéo, je souhaite montrer à travers différents médiums que l’on est continuellement confronté à leurs regards, et eux aux nôtres. Par exemple, il y a Charlotte qui vit près de la gare. Elle a toujours un poupon caché sous son teeshirt, qui représente toutes ses fausses couches et la prise de ses enfants par une assistante sociale. Jack le Fou est un personnage connu par tout le monde sur l’île, mais il y a aussi Jean-François, Maximin, Elyse ou encore Maximilien. Dans la continuité de ce projet, je me suis aussi beaucoup intéressée à ce que j’appelle “les communautés inavouables”, en travaillant notamment avec les artistes, qui représentent une autre forme de marginalité. J’ai donc fait des portraits de certaines personnalités fortes qui assument leur tempérament, afin de les mettre en avant.”

- Pouvez-vous revenir sur vos expérimentations en céramique et en dessin de ces dernières années ?

“J’ai travaillé dans un atelier de céramique accolé à l’atelier de dessin où j’ai évolué aux beaux-arts de La Réunion, et j’y ai rencontré Migline Paroumanou, qui est une artiste plasticienne, performeuse et céramiste réunionnaise. On a collaboré ensemble pendant six ans, en expérimentant plein de choses, elle en céramique et moi en dessin. On faisait tout ensemble, du moulage au modelage. J’étais assez fascinée par la porcelaine, mais je trouvais que c’était une matière plutôt ingrate et difficile à travailler. Puis, du temps a passé, et l’admiration que je portais à cette matière est restée. En parallèle, suite à plusieurs cambriolages, toutes les photos de mon enfance et de ma famille ont été perdues. En 2017, lors d’un déménagement chez ma tante, je suis tombée sur deux cartons remplis de photos de famille, dont une photo avec mon père qui est décédé en 2013, et qui me tient bébé dans ses bras. Cela a entraîné des émotions fortes, et avec du recul je me suis concentrée sur l’aspect plastique de ces photos, en regardant notamment les jeux de regard que je pouvais y trouver, mais aussi la position des corps, la sensibilité retranscrite dans chaque photo, et cela m’a donné envie de travailler à partir de ces photos en utilisant la porcelaine. Cette matière a été une évidence pour moi, car elle permettait de retranscrire la fragilité des photos anciennes, mais aussi la spécificité de leur couleur et de leur matière. J’ai travaillé avec Migline sur ce projet, nous avons commencé par des émaux, mais cela n’a pas été concluant car lorsqu’on les passe au four, la ligne s’épaissit et devient moins précise. Ainsi, pour reproduire des détails comme les regards, cela ne convenait pas. Pour avoir un aspect de dessin, et pour garder cette précision, on s’est aidées de l’oxyde de fer. On découpait, on grattait au cutter et on y mettait de l’eau afin de dessiner sur la porcelaine brute. Toutefois, celle-ci se salit très facilement, il fallait donc y faire très attention. Ensuite, on mettait la pièce à cuire à 1200 degrés, ce qui permet une résistance au lavage ainsi qu’une bonne conservation. La porcelaine est réduite de 25 à 30% à la cuisson, elle a une grande capacité de rétraction, mais cela conserve l’échelle des dessins puisque l’oxyde de fer se rétracte aussi. Pour ce projet, j’ai utilisé uniquement des photos de famille, avec l’idée de graver sur la porcelaine des scènes de la vie, de réaliser un arrêt sur image de petits moments de vie. Cela ne me dérangerait pas d’utiliser également des photos d’inconnus, ce qui m’intéresse davantage ce sont les jeux de regards et de corps qu’on peut y déceler. Parfois, il y a eu des cassures sur la porcelaine, mais grâce à la technique japonaise du kintsugi qui permet de réparer la porcelaine avec une soudure à l’or, mes travaux ont pris de la valeur avec ces “cicatrices”.

- Quels sont vos derniers projets ?

“Dans la continuité de ce travail sur la porcelaine et les photos de famille, je me suis servie de ma formation en psychogénéalogie pour créer une exposition personnelle transgénérationnelle en m’intéressant notamment au schéma répétitif de la famille. J’étais très intéressée par l’idée de psychogénéalogie selon laquelle 95% de ce que l’on fait, aime ou pense sont issus de notre génétique. En faisant des recherches généalogiques dans le but de recréer mon arbre, j’ai découvert que beaucoup de mes ancêtres viennent de La Réunion. J’ai donc décidé de matérialiser cela en dessinant mon arbre généalogique complet sur une grande feuille de papier, directement à la main et avec des annotations et des secrets que j’ai découverts. Cela fait partie de moi, et c’est un besoin que j’ai ressenti d’exprimer cela plastiquement et graphiquement. La sensibilité de mon travail vient principalement de mon vécu et de mes ancêtres. Je m’intéresse beaucoup aux histoires familiales, aux secrets de famille. En psychogénéalogie, tout est calculé par rapport à la symbolique des prénoms, et par rapport aux dates de naissance. Par ce biais, j’ai par exemple appris que j’ai un frère que mon père a eu avant de rencontrer ma mère. Ainsi, chaque secret pèse sur l’inconscient, et le délivrer permet d’ouvrir une porte positive sur la vie. Plus je regarde des photos et travaille dessus, et plus des souvenirs d’enfance me reviennent. Ce sont pour la plupart des souvenirs agréables qui me rappellent certaines sensations que j’ai pu avoir plus jeune, et que j’avais oubliées à la suite de divers traumatismes. Mon travail de plasticienne me permet donc de matérialiser mes souvenirs réels ou fantasmés, de raconter et de recréer ma propre histoire par rapport à mes souvenirs. Par exemple, lorsque j’ai réalisé la sculpture des billes lumineuses de Khaïs, des souvenirs de chansons me sont revenus, qui m’ont tellement marqués quand j’étais petite que ma production plastique s’est construite avec ces images. En 2021, j’ai également effectué un moulage du buste de mon neveu Khaïs, sur lequel j’ai calqué l’expression et le regard de mon père. Ce sont deux générations différentes avec la même génétique, et les mêmes problèmes psychologiques, il y a donc une connexion entre ces deux personnalités ambiguës. Une maladie mentale touche plusieurs membres de ma famille, y compris mon père, ma sœur, et mon neveu Khaïs, ainsi, cela s’intègre inévitablement dans mon travail et mes recherches en psychogénéalogie. La transmission intergénérationnelle est donc au centre de mon travail, tant en ce qui concerne les aspects physiques que les constructions psychiques.”

Sanjeeyann Paléatchy

Sanjeeyann Paléatchy est né en 1989 au Port (La Réunion). Sanjeeyann passe son enfance dans son jardin à jouer avec des plantes, à leur prêter sa parole, à les diviniser et à organiser des rituels afin de vénérer les arbres de la cour, en résonance avec le contexte hindouiste dans lequel il grandit. Dès l’âge de 5 ans, il fréquente l’ashram du Port, où il a accès à un enseignement spirituel hindou. C’est aussi devant les peintures mythologiques hindoues de Patrick Nantaise qu’il construit son enseignement. De 2008 à 2014, il étudie à l’École supérieure d’art de La Réunion. Les médiums qu’il utilise principalement sont l’installation et la photographie. Il questionne le vivant, la matière, le spirituel, mais aussi le territoire.

- Avec quel(s) médium(s) travaillez-vous ? Quel est votre lien avec le vivant et comment est-il arrivé au centre de votre travail ? Quelle est la place de la spiritualité dans votre travail et dans votre vie ?

“Grâce à l’enseignement spirituel que j’ai reçu pendant mon enfance, je me suis vite rendu compte qu’il est partout question de la forme et de l’informe, que le divin est considéré comme une substance informe, et qu’il est invoqué dans des formes spécifiques pour des pouvoirs et des attributions particulières. J’ai ancré ma pratique artistique dans ma passion des plantes, ma spiritualité, et la manière d’exprimer la dévotion de manière chaleureuse et abondante dans l’hindouisme. Ce sentiment du sacré est intervenu très vite chez moi, je l’ai retrouvé au temple, à l’ashram, mais aussi dans le jardin quand j’y passais du temps seul. Quand je suis entré aux beaux-arts, je me suis tout de suite orienté vers le volume et les installations, car l’espace est primordial pour moi. L’œuvre en elle-même ainsi que sa création le sont également, mais l’espace l’est davantage, et le jardin m’a beaucoup aidé pour cela, car chaque chose a sa place dans un jardin : il est déjà question d’un certain agencement, comme dans un temple. La lumière arrive très vite dans mon travail, car je me suis rendu compte que l’utilisation du végétal ne peut pas fonctionner sans lumière. La lumière vient figer et poser les choses, elle me permet de sculpter le végétal, et de rendre une sculpture douce et vaporeuse. La photographie intervient aussi rapidement dans mon travail. J’ai beaucoup utilisé mon corps dans mes productions afin d’être confronté au monde autour de moi et aussi dans une démarche shamanique. Il est question de faire passer des informations d’un monde à un autre : du monde vivant, de la nature, à celui d’une compréhension humaine, d’une salle d’exposition. Il s’agit de ramener ce sentiment de sacré avec moi en donnant forme aux végétaux, et donc de déplacer le monde végétal de son milieu naturel et de le ramener dans une autre forme, qui passe souvent par l’accumulation et l’assemblage d’une grande quantité de végétaux. La lumière arrive ensuite pour donner une dimension sacrée à l’œuvre. J’utilise notamment beaucoup de mauvaises herbes, que l’on a d’ordinaire l’habitude de mépriser, et j’en fais des éléments sacrés. Ma première exposition solo Immanence traitait de cela : j’ai pris des fataques, des graminées, des zoumines, qui sont des herbes qui poussent très rapidement, et j’en ai fait des êtres respectés. Cela permet donc de changer les rapports que les gens ont avec la nature et les végétaux avec lesquels ils cohabitent tous les jours, mais qu’ils oublient de considérer. Je dis souvent qu’il faut “rehausser les regards”, et cela consiste à regarder les choses différemment, et grâce au sacré, à ajouter un sentiment de respect. Nous vivons dans une époque où il est extrêmement urgent de se rappeler de cela afin de prendre soin de la nourriture qui nourrit le ventre et l’esprit, mais aussi de la terre, et des uns les autres. Je pense aussi que nous avons beaucoup à apprendre des végétaux, et j’ai la chance de faire de l’art pour trouver une nouvelle forme à l’aventure spirituelle que je vis. Avec l’art, j’ai l’impression de donner un champ supplémentaire à ma pratique de l’hindouisme.”

- Vous avez participé à l’exposition Mutual Core commissariée par Julie Crenn en 2021-2022, en produisant des photographies. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet et sur l’importance d’avoir une exposition comme celle-ci (sur le vivant) à La Réunion ?

“En 2020, j’ai commencé une série de photographies que j’ai appelé Véli, qui est une entité protectrice, une gardienne. Dans ces photographies, je fais rencontrer un être humain et un milieu naturel, et le végétal et moi-même sommes des intermédiaires permettant de générer une nouvelle identité née de cette rencontre. On peut voir dans ces êtres hybrides des shamans, des présences de la nature, ou encore ceux que l’on appelle “le peuple invisible”. En créant un maillon direct entre le règne végétal et nous, mammifères humains, on se rend compte que beaucoup de savoirs peuvent passer d’un monde à l’autre et que nous pouvons créer de nouveaux personnages grâce à ces partages. Je me crée donc un panthéon intime et sacré de présences, d’êtres qui m’accompagnent au quotidien. C’est intéressant de le créer en collaboration avec

d’autres êtres humains, car ils incarnent eux-mêmes des personnages, ces photographies sont performatives et méditatives. C’est un long processus, par exemple, le temps de confectionner les colliers peut prendre une semaine, et le recouvrement du corps peut prendre une matinée ou une journée entière. C’est donc de l’ordre du rituel pour chaque photo. J’ai commencé cette série en juin 2020 à Bassin Long avec Emma Di Orio, qui est une artiste réunionnaise, puis en septembre suivant j’ai effectué une résidence au Transpalette à Bourges et j’ai réalisé la photo d’Erik Noulette dans les marais de Bourges. Je vais compléter cette série pour l’exposition Astèr Atèrla avec deux ou trois nouvelles photographies. La photo d’Emma Di Orio a été montrée lors de l’exposition Mutual Core à l’Artothèque du Département de La Réunion, et c’était une superbe exposition. Je pense qu’il est important de voir qu’il se passe toujours plein de choses sur la scène artistique réunionnaise. L’île est très présente, elle s’impose tellement par son magnétisme, sa force tellurique, sa physicalité, que consciemment ou inconsciemment, les artistes créent avec tout cela. Avoir une exposition qui témoigne des différentes expressions de cette force est essentiel. En regardant le travail de différent·es artistes réunionnais.es, on voit bien comment l’île vient signer les œuvres elle aussi. Le nom de l’exposition le dit : il y a un noyau commun, quelque chose qui nous unit, et Astèr Atèrla est un prolongement logique de cela.”

- Pourquoi est-il important de réunir autant d’artistes réunionnais.es dans le cadre de l’exposition Astèr Atèrla ?

“L’identité indo-océanique et plus spécifiquement réunionnaise n’est pas du tout évidente et considérée sur la scène artistique internationale. Beaucoup d’artistes métropolitains et surtout parisiens m’ont déjà dit que je faisais de l’art pour mes semblables, et que cela n’intéresse personne endehors de La Réunion. Mais pourquoi mon art ne pourrait pas exister ailleurs ? Je parle de nature, du microcosme qu’est La Réunion, mais qui parle largement à toutes les échelles en dehors même du territoire. Gilles Clément a par exemple pensé son concept de “jardin planétaire” après sa première venue à La Réunion. L’île nourrit les esprits et les gestes, les paysages y sont incroyables, le magnétisme y est très fort, et la culture, les gens, les langues, les croisements, le fait que ce soit un lieu de passage, tout cela est au cœur de l’île. Les artistes en sont les premiers témoins, et ils et elles rendent ensuite tous ces savoirs, les exportent et ramènent leur sensibilité dans cette lecture de nos mondes, d’où l’importance d’exporter les artistes et l’art. Cela permet de ramener les gens à des sentiments qu’ils ne connaissent pas mais qu’ils sont capables d’éprouver et de vivre. L’espace d’exposition est donc très important pour moi car il me permet d’isoler des (micro)phénomènes que j’ai pu rencontrer dans la nature, et les mettre en évidence en les sublimant par la scénographie, la lumière, l’accumulation, ou d’autres procédés qui me sont propres. Cela rend le végétal loquace.”

- Vous avez également pu réaliser une résidence à la Cité des Arts de Paris il y a quelques mois, qu’est-ce que cela vous a apporté au niveau de vos recherches artistiques ?

“Avant cette résidence, j’avais mis en standby ma pratique artistique pendant trois ans, j’ai donc pu de nouveau retrouver une démarche de création et de recherche. J’y ai axé ma recherche sur les gravures botaniques d’époque, j’ai donc passé beaucoup de temps dans des bibliothèques et des librairies à la recherche de planches botaniques, de motifs, de formes, et d’études scientifiques sur le végétal. Je me suis beaucoup baladé, pour découvrir un paysage que je ne connaissais pas, un paysage européen et occidental. J’ai aussi beaucoup échangé avec d’autres personnes, et j’ai pu reconnecter avec Gilles Clément, qui a accepté de poser pour moi et qui m’a invité en résidence chez lui. Avec ces recherches, j’ai pour projet la création d’espaces dédiés à la méditation, comme des sculptures géantes à échelle 1, qui permettraient de s’immerger dans la structure interne des plantes et des fleurs, et de mieux comprendre les textures, les formes, les couleurs, et les effets de transparence. J’aimerais donc créer des volumes inspirés de ces recherches, en tissu ou avec d’autres végétaux laissant passer la lumière, afin de recréer ces ambiances. J’aimerais aussi que les spectateurs.rices puissent communiquer sur ce qu’ils ont vécu et ressenti à travers cette expérience.”

- Vous avez aussi proposé un commissariat d’exposition pour le FRAC RÉUNION avec l’exposition Lé vivan ! Pouvez-vous nous parler de ce projet ?

“L’exposition Lé vivan ! est une commande que le FRAC RÉUNION m’a passée suite à une sollicitation de la ville de La Possession pour créer une exposition autour de la photographie et de l’environnement dans le container Frac Bat’ Karé. Je me suis donc plongé dans la collection du FRAC RÉUNION et j’ai fait une sélection d’oeuvres qui sont des expressions d’artistes ayant abordé la nature comme terrain de jeu, comme matériau, comme médium. Ma scénographie intervient ici comme un espace sacré, le statut des oeuvres y est changé puisqu’elles sont nichées comme des icônes ou des idoles. On y retrouve les œuvres de Kid Kreol & Boogie, Youssouf Wachill (photographe mauricien), Malcolm De Chazal (peintre mauricien), Rina Ralay Ranaivo (artiste malgache), Philippe Gaubert (photographe français ayant déployé une pratique photographique documentaire à La Réunion et à Madagascar), et Edith Dekyndt (artiste plasticienne belge). Il est donc question d’artistes qui prêtent leur voix au végétal, et plus largement à la nature. Ils apportent un souci particulier d’attention, et disent aux spectateurs qu’il faut ralentir, prendre le temps, regarder, prêter son cœur, ses oreilles et sa voix aux plantes, au vent, d’où la construction de l’exposition comme un espace sacré dans lequel les spectateurs.rices viennent pour recevoir ce propos.”

Prudence Tetu

Prudence Tetu est née à La Réunion en 1996. Elle se définit comme une artiste pluridisciplinaire et décoloniale qui a grandi, vit et produit aujourd’hui à La Réunion. Elle est diplômée de l’École supérieure d’art de La Réunion. Elle travaille avec différents médiums, ce qui importe pour elle étant le message transmis à travers le médium. Ce symbolisme s’exprime notamment à travers la peinture, les pratiques textiles telles que la broderie et la couture, et l’installation.

- Pouvez-vous nous parler de votre travail et de l’importance des questions décoloniales dans celui-ci ? Quels autres enjeux vous tiennent à cœur ?

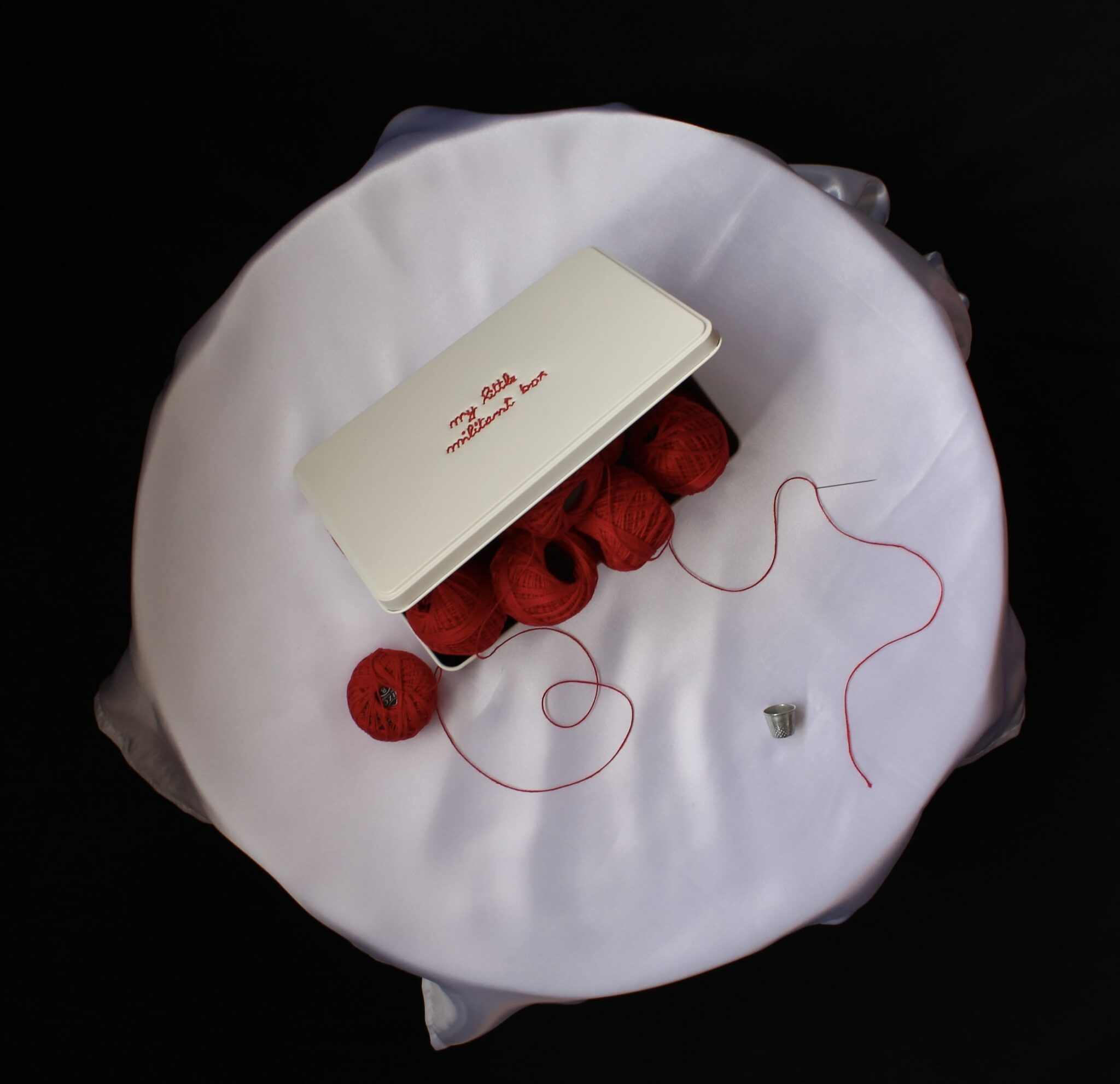

“Dans mon travail, je parle de sujets divers, mais particulièrement de l’identité. Ma recherche est centrée sur le fait de parler du monde. Je questionne aussi beaucoup le médium que j’utilise. Depuis maintenant quatre ans, j’utilise beaucoup les pratiques textiles : la broderie manuelle, la couture, etc. La couture est une pratique qui a une histoire au-delà du mythe de Pénélope car elle a été imposée aux femmes depuis l’Antiquité en tant que méthode de soumission afin de les occuper et les distraire. Mais les femmes ont su se l’approprier et en faire un instrument d’émancipation. C’est aussi une pratique qui réunit les femmes peu importe leur classe sociale ou leur ethnie. Au sein de l’art contemporain, de nombreuses critiques avaient été adressées dans les années 1970 à Annette Messager et d’autres artistes utilisant la couture comme médium, alors qu’en réalité la couture était déjà présente au niveau politique dans des mouvements comme celui des Suffragettes. Aujourd’hui, malgré l’émergence des questions queer, de genre et décoloniales, on a tout de même tendance à genrer les choses, les pratiques, les médiums. Ailleurs dans le monde, pourtant, on a de nombreux exemples de la couture comme étant une pratique également masculine, ou même familiale. Créer une œuvre implique pour moi de délivrer également un discours sur le médium lui même, et les questions décoloniales doivent se placer au-delà de cela. Il faut décoloniser sa manière de penser, son discours et son regard en évacuant les clichés. Pour moi, le plus important est de parler de l’humain de manière égalitaire et sincère. Le lien pour soulever ces questions est le médium, la broderie que j’utilise comme une écriture, et le lien humain aussi, le fait que ce soit une personne et pas une machine qui brode. La broderie et les fils utilisés dans mes œuvres sont aussi une manière de dire que tout a un lien, que tout fait sens, cela fait référence au fil d’ariane et à la connexion entre toutes mes œuvres.

Pour prendre des exemples de la manière dont j’aborde ces problématiques dans mon travail, je peux mentionner l’œuvre Les poings levés, qui est une grande peinture en noir et blanc avec de gros poings d’une soixantaine de centimètres. Cette peinture représente une manifestation, un soulèvement sans indices spatio-temporels, et donc un moment universel qui aurait pu se dérouler n’importe où dans le passé, le présent ou le futur. Un autre travail est les séries d’écharpes. Par exemple, la série Mi lé / Je suis / I am représente des écharpes comme celles que l’on voit dans les défilés de miss ou dans la politique. Je m’approprie cet objet et le détourne pour en faire des bannières ou un instrument de communication me permettant d’y poser des slogans. Une autre série s’appelle I’m not your negro!, en référence à James Baldwin, car c’est une phrase qui m’a énormément marquée de par l’intensité et la force de cette revendication à l’époque. Le message est de rejeter la définition ou l’identité qui a été créée dans le regard de l’autre, de dire explicitement “Je ne suis pas ton nègre, je me définis moi-même, et je suis un humain”. Je décline ce slogan sur plusieurs écharpes et avec différents matériaux : un tissu inspiré des saris malbars, un tissu salouva, un tissu lamba malgache, le tissu des jupes maloya, un tissu de Martinique, le karabela qui est le tissu traditionnel haïtien, etc. L’idée est de représenter le plus de peuples noirs, et donc de décoloniser et déconstruire cette identité raciale. Une autre série est Mi lé pa gros blan! qui veut déconstruire l’identité coloniale que l’on rattache aux “gros blancs”. Les “gros blancs” constituent une classe sociale à part à La Réunion : ce sont des personnes blanches riches racistes qui ne veulent pas se mélanger aux autres, notamment aux peuples noirs et chinois très présents sur l’île, dans le contexte post-abolition de l’esclavage à La Réunion. Derrière le terme de “gros blancs” aujourd’hui, il y a l’idée de rattacher un corps blanc à une identité coloniale. Il faut relativiser cela tout en gardant en tête l’histoire esclavagiste de La Réunion, car tous les descendants de “gros blancs” n’ont pas directement participé à cette histoire coloniale.